みなさんはおしゃべりが好きですか?

私は職業柄、認知症の方と関わる機会があります。その方々と楽しくおしゃべりをしていると、「すっきりした」、「やっぱりおしゃべりは楽しい」などの声を聴くことがあります。その中には、おしゃべりにより昔の趣味を思い出し再開された方やおしゃべりした内容を家族に伝えると「これがやりたかったのね」と家族の理解・協力を得ながら実現したこともありました。このようにおしゃべりを通して「楽しさ」や「あなた(私)らしさ」を思い出すことで暮らしが彩られる可能性を実感しました。今回はこの「おしゃべり」に着目した筆者の取り組みをご紹介します。

福島県立医科大学 保健科学部 作業療法学科

作業療法士、認定作業療法士、色カルタ・クオリアゲームコーディネーター

日本作業療法士協会、福島県作業療法士協会、日本作業行動学会、日本臨床作業療法学会など

作業療法士の免許取得後,身体障害領域の病院に勤務。急性期から維持期・生活期のリハビリテーションに従事し,2021年より現職。主に色カルタを用いた認知症ケア、集団活動におけるコミュニケーション技能や交流の特徴に関する研究を行っている。

色カルタ・クオリアゲームを用いた取り組み

―楽しくおしゃべりをしましょう!―

筆者が医療現場で働いているとき、入院中の方から「つまらない」、「誰ともおしゃべりできない」、「何もすることがない」などの声をよく耳にしました。一方、スタッフや家族からは「何かできないだろうか」、「どうしたらよいだろうか」と相談を受けることがありました。筆者自身も楽しさやおしゃべりの機会が少ない環境に何かできることはないだろうかと悩んでいた時、コミュニケーションツールの1つである「色カルタ・クオリアゲーム」に出会いました。誰でも簡単に様々な話題のおしゃべりができる色カルタに魅力を感じ、楽しくおしゃべりができる機会を作りたいという思いから色カルタ・クオリアゲームを使用した取り組みを始めました。

1)色カルタ・クオリアゲームの紹介

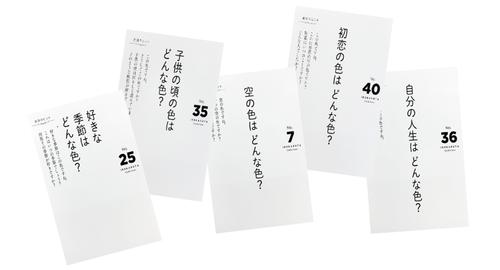

色カルタ・クオリアゲームは認知症高齢者向けに開発された会話を楽しむアクティビティです3)。色カルタは、「好きな季節はどんな色?」や「子供の頃の色はどんな色?」などの色にまつわる読み札(図1)と文字や絵は描かれておらず単色が塗られた色カード(図2)を取り札として使います。読み札を読むリーダー1名と取り札を取る参加者数名で行います。

【色カルタのやり方】

① 色カードをテーブルに並べます。

② リーダーが読み札を読みます。

③ 参加者は読み札から想像した色カードを取ります。

④ 参加者は選んだ色にまつわる想いや体験などを1人ずつ話し、皆で話を聴きます。

⑤ ②~④を繰り返して行います。

このように色カルタは、単純かつシンプルな方法で行われます。勝ち負けや色カードをたくさん取ること、早く取ることは関係なく、答えも決まっていないため子供から大人までどんな方にもなじみやすい活動です。

2)色カルタを通して感じたこと

色カルタを行うことで、参加者の感情表現が豊かになる様子や「笑顔」や「穏やかな表情」などポジティブな表情が表出される様子や活動を繰り返すと参加者の発言内容が変化し、参加者同士の交流が活性化するなどの変化が報告されています。

筆者も実践の中で、普段は落ち着きがない方が参加者の話に耳を傾ける姿や寡黙な印象の方が自身の思い出を夢中で語る姿を目の当たりにしています。色カルタの様子を見学していた家族や普段関わりのあるスタッフからは、「初恋の話なんて初めて聞いた」、「こんなこだわりがあるなんて知らなかった。」、「楽しそうに喋っているのを久しぶりに見れた」などの声を聴きしました。色カルタ中に披露される物語には、彩り豊かな内容が含まれているとともに、家族や普段関わっているスタッフも知らない「あなた(私)らしさ」が語られている可能性があるということを感じました。

3)色カルタの実践方法

筆者の入院中の認知機能の低下した高齢者に向けた色カルタの実践では、始まりの会(自己紹介や日付の確認)を行ってから色カルタを開始し、終わりの会(その日の色カルタの振り返り、次回の開催日の確認)をもって終了としていました(表1)。色カルタの進め方として、連想しやすい内容(「明るい色はどんな色?」、「春の色ってどんな色?」)から始め、徐々に抽象度の高い内容(「故郷の色はどんな色?」、「子供の頃の色はどんな色?」)へ移行するように調整していました。

この取り組みは、リーダー1名とサポートスタッフ1名、参加者数名で実施しました。実施期間は、週2回の頻度で4週間行いました。週2回程度でも繰り返し行うことで参加者同士の関係に変化が見られました。参加者をある程度固定することで、初対面同士の参加であったとしても3・4回目あたりから顔なじみとなり、5・6回目以降では参加者同士の交流や関わりも生まれるようになります。1回の実施時間は披露を考慮して30~40分程度が適当でした。

集団で行われることの多い色カルタですが、個別で実践することも可能です。上記同様のやり方に加え、数枚の色カードを目の前に提示しその日の体調や気分を伺ったり、嬉しい出来事や悲しい出来事がった際は、グラデーションに並べた色カードから今の気持ちを色で尋ねてからおしゃべりをしたりしていました。

表1.色カルタの実践方法

| 参加者 | 数名(3~6名程度) |

| スタッフ | 2名(1名:色カルタのリーダー、1名:サポートスタッフ) |

| 時間 | 30~40分程度 |

| 場所 | リハビリテーション室の一角にあるテーブル |

| 実施内容 | 1)導入:始まりの会(5分程度) 自己紹介、日付の確認、色カルタの準備(色カードをテーブルに広げる) 2)実施:色カルタ(20分程度) 色カルタのやり方の説明、実施(設問2~5つ程度) 3)終了:終わりの会(5分程度) 本日の色カルタの振り返り、次回の開催日の確認、片付け |

| 留意点 | ・連想しやすい内容(「明るい色は?」、「寒い色は?」など)から始め、抽象度の高い内容 (「故郷の色は?」、「初恋の色は?」など)へ移行するように調整する。 ・参加者が積極的に集団活動に参加できるよう配慮する。 ・集団活動の参加や発言に対して強要せず、受容的な態度で接する。 ・発言内容が事実とは異なっているとしても否定しない。 ・参加者の発言に対して、批判や偏った価値判断によるコメントはしない。 |

「あなた(私)らしい」暮らしを支えること

1)「あなた(私)らしさ」を理解しようとする

「あなた(私)らしさ」を理解しようとすることは、過去の生活から現在の状態に至るまでの人生の物語りを知ることから始まります。そしてその人生の物語りは、時間軸の物語りとして捉えるのではなく、生きている社会や文化的背景、ご本人なりの意味を含めた“文脈”として受け止めることが大切です。“文脈”を理解した上で物語りを聴くことで、その方の思いや望み、不安、悩みなどをもたらし、「あなた(私)らしい」暮らしにつながっていきます。また、このような相互のコミュニケーションが行われることは、「あなた(私)らしさ」を発信する機会になるとともに、ご本人も「あなた(私)らしさ」を改めて感じる機会となります。

2)安心できる環境をつくる

認知症の方は、自分自身が今いる“時間”、“場所”、“なすべきこと”が不明になったときに不安が増大し、混乱に陥ることが多いとされています。特に現在の自分の状態や周囲の環境が把握できず、生活環境や生活様式の変化への対応が困難な際に不安や混乱が起きやすくなります。この混乱を減らすためには、「安心できる環境をつくる」ことが大切です。

「安心できる環境」とは、ご本人にとって“なじみの環境であること”、“五感にやさしい生活空間をつくること”、“混乱を生むモノ・コトを生活空間から取り除く“などがあります5)。

“なじみの環境であること”では、使い慣れた日用品や家具・寝具を使用する、大切にしていたものが目の届く範囲に置いてあるなど、「あなた(私)らしい」慣れ親しんだ生活様式を取り入れていくことが大切です。

“五感にやさしい生活空間をつくること”、“混乱を生むモノ・コトを生活空間から取り除く”では、部屋の明るさや温度、香り、色、音、暑さや寒さなどのすべてが刺激や混乱を招く可能性があることを知っておくことが大切です。負担や混乱を招く刺激は個々人によって異なるため、どのような刺激が気になるか、どのような状態が混乱となるのかについて話し合いながら一緒に考えていくことで「安心できる環境をつくる」ことへ繋がります。

まとめ

本記事では、おしゃべりをしながら「楽しさ」や「あなた(私)らしさ」を思い出すような取り組みについてお話いたしました。ぜひ、たくさんおしゃべりをしながら、「あなた(私)らしさ」って何だろう?と振り返っていただければと思います。楽しくおしゃべりをするツールの1つとして、「あなた(私)らしさ」を思い出す機会、「あなた(私)らしさ」を周囲の方に伝える機会の1つとして色カルタ・クオリアゲームをご活用いただければ幸いです。

【参考文献】

1)折茂賢一郎,三浦南海子:彩色ケアが認知症を変える!~色カルタで蘇る世界~.メディカルサイエンス社,東京,2010.

2)木村夏実,他: 整形外科疾患により回復期リハビリテーション病棟に入院した認知機能の低下を伴う高齢者に対する色カルタを用いた集団活動の効果. 日本保健科学学会誌, 22(4): 190-197, 2020

3)筧裕介:認知症世界の歩き方.ライツ社,兵庫,2021.