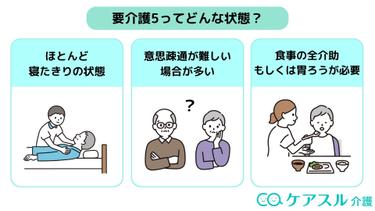

要介護5は要介護認定の中でも最も重い状態であり、ほぼ寝たきりであったり認知症の進行により意思疎通が困難な状態とされています。

介護度が上がり続けると、いつかは到達するかもしれない状況のため「要介護5の認定基準について詳しく知りたい」という方も少なくありません。

そこで今回は要介護5に認定されるための要件や、正しい認定を受けるためにできることについて解説して行きます。

要介護5に認定されるための条件

要介護5に認定されるための条件は、以下の通りです。

- 要介護認定基準時間が「110分以上」であること

- ほぼ寝たきりの状態または、認知症により意思疎通も困難であるような状態

以下では、それぞれの条件について詳しく解説していきます。

要介護認定基準時間が「110分以上」であること

要介護5の認定を受けるには、要介護認定基準時間が「110分未満」である必要があります。

要介護認定基準時間とは要介護度を判断する際の1つの基準であり、簡単に言うと1日の介護にかかる時間や手間を表したものを言います。

具体的には、以下の5つの介助や行為にかかる手間や時間を指します。

- 直接生活介助:入浴・排せつ・食事などの介護

- 関節生活介助:洗濯・掃除といった家事の援助

- 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末

- 機能訓練関連行為:歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練

- 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡(床ずれ)の処置といった診療の補助など

出典:厚生労働省「用語の説明」

要介護5の場合は、1日に上記の介助や行為にかかる時間が「110分以上」と判断される必要があります。

なお、要介護認定基準時間は、過去の統計から各行為ごとの介護の手間が相対的にどの程度かかっているかを判断するための指標であるため、実際のケアにかかる時間とは異なるため、注意が必要です。

あくまでも、要介護認定を平等にかつ公正に行うための共通の判断基準と捉えておくといいでしょう。

なお、要介護認定基準時間は1つの基準であり、主治医意見書などの医学的意見なども考慮のうえ判断されるため、要介護認定基準時間のみで要介護度が決まるわけではありません。

ほぼ寝たきりの状態または、認知症により意思疎通も困難であるような状態

要介護5の方は立ち上がって歩くことが困難であり、1日を通してほとんど寝たきりであることが多いです。

日常生活のほぼすべてに介助が必要となり、食事や入浴、排泄などのほか、寝返りにも介助を要する方も珍しくありません。

具体的な身体状況の目安となるのは、他に以下のような状態です。

|

また認知症の進行により意思疎通がうまく取れなかったり、日常生活に支障を来すような症状が頻繁に起こることも多いです。

具体的な認知症の症状としては以下のようなものが挙げられます。

|

ここで解説した症状・状態は一部のため、あくまで状態を把握するための目安としてご認識ください。

また要介護5の認定を受けるには、必ずしも身体機能・認知機能の両方が著しく低下している必要はありません。

身体機能の低下から自立した生活ができないものの、認知症の症状はほとんど見られないといったケースでも要介護5の認定を受けることもあります。

逆に、身体機能は失われていないものの認知機能の低下が顕著であり、結果的に自立した生活ができないケースでも要介護5の認定を受けるということもあることを理解しておきましょう。

要介護5の認定を受けるためにできること

前章では、要介護5の認定を受けるための認定基準・条件について解説しました。

しかし要介護認定は人が行う部分も多い制度であるため、時として要介護5相当の状態であるにも関わらず、自体よりも介護度が低い認定になってしまうことも決して珍しくありません。

そのため、本章では可能な限り要介護5の認定を受けるために、理解しておきたいポイントを解説しておきます。

- 訪問調査員に普段の身体状況を詳細に伝える

- 主治医意見書は信頼している医師に書いてもらう

以下では、それぞれのポイントについて詳細に解説していきます。

訪問調査員に普段の身体状況を詳細に伝える

要介護5の認定を受けるためには、訪問調査員に普段の身体状況を詳細に伝えることが大切になります。

というのも、要介護5の認定を受けるためには一般的に寝たきりであることや重度の認知症を抱えていると判定される必要があります。

しかし訪問調査は人が行う調査であるため、調査結果が調査員や要介護者のその日の調子などの影響を受けやすいこともあるのです。

たとえば訪問調査時には要介護者が張り切ってしまい、普段できないことを頑張ってやり遂げたり、できないことをできると言い張ったりするといった出来事が多く発生することは珍しくありません。

その結果として、普段の状態よりも軽度な判定をされてしまうことがあるのです。

特に認知症の症状についてはその傾向が顕著であり、訪問調査の短い時間では症状が見られないことがあるため、普段の状態よりも軽度の判定を受けやすいです。

これらの事態を避けるためにも訪問調査員に普段の様子を詳細に伝える、また症状をまとめたメモを渡すなどし、普段の症状について具体的に理解してもらうことが重要になります。

主治医意見書は信頼している医者に書いてもらう

要介護5の認定を受けるためには、主治医意見書を信頼している医者に書いてもらうことが重要になります。

というのも、主治医意見書の内容によっては本来の要介護度よりも低い判定になってしまうことがあるためです。

主治医意見書は、要介護認定における最終判断の場である二次判定時に用いられます。

しかし一次判定では要介護5相当の判定であっても、主治医意見書の内容によって介護にかかる時間や手間が少ないと判断された場合には、実態よりも軽度の判定になってしまうことがあります。

それほど主治医意見書による影響は大きいため、認定を受けるためには信頼している医師に詳細に書いてもらうことを勧めます。

なお、要介護5の場合は、前述の通り認知症の症状や普段の身体状況がポイントになるため、主治医にも認知症の症状や傷病について上手に伝えるといいでしょう。

要介護5で介護サービスを利用する流れ

要介護5で介護サービスを利用するには、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成してもらうことが必要です。

要介護認定を受けたあとは、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼することでケアプランを作成することができます。(参考:厚生労働省「サービス利用までの流れ」)

ケアマネジャーは、要介護認定を受けた方が満足のいく介護サービスを利用できるよう、本人や家族と面談の上、「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成し、サービス事業者や市区町村などとの連絡調整を行ってくれます。

ケアプランの作成後は、ケアマネジャーの仲立ちのもと事業者と契約を結び、サービスの利用開始となります。

また「老人ホームに入居したいけど、入居前の手続きが大変そう…」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では施設の紹介だけでなく、見学や体験入居の申し込みや日程調整の代行も実施しています。

「暮らしの雰囲気を知った上で、納得して施設を探したい」という方も、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

要介護5に認定されるための条件は、以下の通りです。

- 要介護認定基準時間が「110分以上」であること

- ほぼ寝たきりの状態または、認知症により意思疎通も困難であるような状態

また要介護5の認定を受けるには、必ずしも身体機能・認知機能の両方が著しく低下している必要はありません。

身体機能の低下から自立した生活ができないものの、認知症の症状はほとんど見られないといったケースでも要介護5の認定を受けることもあります。

逆に、身体機能は失われていないものの認知機能の低下が顕著であり、結果的に自立した生活ができない場合でも要介護5の認定を受けるケースも存在します。

そのほか正しい判定で要介護5に認定されるには、要介護認定の訪問調査員に普段の身体状況を詳細に伝えたり、信頼する医師に主治医意見書を書いてもらうことが大切となることを覚えておきましょう。