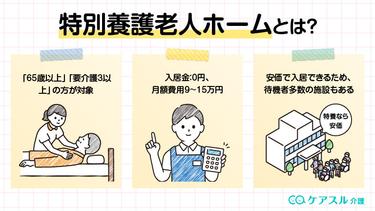

特養は、社会福祉法人や自治体によって運営されている公的な介護施設です。

公的な介護施設であることから、介護サービスの手厚い、利用にかかる費用が安いという特徴を持つため、入所を希望する方が多く、入所するまでに数年かかってしまうこともあります。

そんな特養の入所順ですが、実は申し込み順ではなく、判定会議によって判断された優先順位によって決まります。

特養への入所を希望している方の中には、「入所優先順位ってなに?」「どういう基準で順位が決まるの?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、特養の入所優先順位とは何か、その判定基準、また入所優先順位を上げる方法について紹介します。

参考になれば幸いです。

入所優先順位は入所判定会議によって決定される

特別養護老人ホーム(特養)では、入所は申し込み順ではなく、申込者ごとの介護の必要性や生活状況に応じて入所優先順位が定められ、その順位に基づいて入所の可否が判断されます。

この優先順位の判定は、施設内で原則月1回で開催される「入所判定会議」にて行われ、施設長や生活相談員、看護主任など多数の職員が、各自の基準に基づいて総合的に判断します。入所判定会議の実施は、厚生労働省が定めた「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に記載されています。

指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)より抜粋

本記事では、そうした入所順位の前提となる判定基準について詳しく見ていきましょう。

特養への入所を検討している方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

特養(特別養護老人ホーム)の入所優先順位を決める判定基準

特養に入所する際の優先順位を決めるための指標として、施設ごとに「判定基準」が用意されています。

判定基準とは、入所申込者一人ひとりの入所優先度を数値化するための基準となっています。

判定基準は、施設によって少々異なりますが、主な判定項目としては、「要介護度」「介護者の状況」「サービスの利用率」などが挙げられます。

以下では、例として伊那市の特養の判定基準を紹介します。

<要介護度>

| 要介護5 | 30点 |

|---|---|

| 要介護4 | 25点 |

| 要介護3 | 20点 |

| 要介護2 | 15点 |

| 要介護1 | 5点 |

<居宅介護サービス利用率>

| 80%以上 | 15点 |

|---|---|

| 60%以上80%未満 | 12点 |

| 40%以上60%未満 | 9点 |

| 20%以上40%未満 | 6点 |

| 20%未満 | 3点 |

注)利用率=居宅介護サービスの利用費÷区分支給限度額×100

<介護者の状況>

| 30点 | 25点 | 20点 | 15点 | 10点 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入所希望者 単身世帯 |

身寄りがなく介護者がいない | 定期的な介護可能者が、市町村内または近隣市町村に住んでいない | 定期的な介護可能者が、市町村内または近隣市町村に住んでいるが、病気や重複介護等の理由で十分な介護が困難 | 定期的な介護可能者が市町村内にまたは近隣市町村に住んでいる | |

| 入所希望者と 高齢者のみ世帯 |

主な介護者が、長期入院中など、事実上介護が不可能 | 主な介護者が、要介護・要支援状態、病気療養中など十分な介護が困難 | 主な介護者が、高齢のため、十分な介護が困難 | ||

| 入所希望者との 二人世帯 |

主な介護者が、長期入院中など、事実上介護が不可能 | 主な介護者が、要介護・要支援状態、病気療養中など十分な介護が困難 | 主な介護者が就業しているため、十分な介護が困難 | ||

| 入所希望者と子世帯及び親族世帯との同居 | 主な介護者が、就業、育児、病気療養中など、十分な介護が困難(協力者なし) | 主な介護者が、就業、育児、病気療養中など、十分な介護が困難(協力者あり) |

<要介護2以上に認定されてからの期間>

| 3年以上 | 10点 |

|---|---|

| 2年以上3年未満 | 8点 |

| 1年以上2年未満 | 6点 |

| 1年未満 | 4点 |

<認知症高齢者の日常生活自立度(主治医意見書)>

| ランクM | 10点 |

|---|---|

| ランクⅣ | 8点 |

| ランクⅢ | 6点 |

| ランクⅡ | 5点 |

| ランクⅠ | 3点 |

| 自立 | 0点 |

出典:伊那市「特別養護老人ホーム優先入所基準」

こちらの判定基準はあくまでも一例ですが、このような判定基準によって計算される点数が高いほど、優先的に入所する必要があると判断され、優先入所順位が上がることになります。

また、これらの判定項目以外にも、入所申込書の特記事項などの内容を基に、入所の必要性が高いと認められた場合には、点数が加算されることもあります。

このような判定基準の仕組みを理解しておくと、入所までの期間の目途も立てやすいのではないでしょうか。

要介護5だと優先的に入所できる?

要介護5であれば、優先的に入所できるという訳ではありません。

前述の判定基準を見て分かるように、入所優先順位を決定するための評価項目には、要介護度以外にも、介護者の状況やサービスの利用率などの項目があります。

それら全項目の点数を計算し、合計の点数が高い方から優先的に入所ができるという仕組みになっているため、例え要介護5の認定を受けていても、その他の判定項目による点数が低い場合は入所優先順位が低くなり、入所待機期間が発生する場合も十分考えられます。

とは言え、要介護度の項目は点数の配分が高いことに加え、その他の項目でも高い点数が付く傾向にあるため、要介護3の方と比べると、優先的に入所できる可能性は高いと言えるでしょう。

特養(特別養護老人ホーム)の入所優先順位を上げる方法

特養への入所順である入所優先順位ですが、入所優先順位を上げるための方法がいくつか存在します。

入所優先順位を上げるには、以下の方法が効果的です。

- 申し込み先の職員に顔を覚えてもらう

- 入所申込書の特記事項を詳細に書く

- 緊急度を上げる

- 介護状況や身体状況に変化があれば細かく報告

それでは、1つずつ見ていきましょう。

これよりもっと詳しい裏ワザを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事

申し込み先の職員に顔を覚えてもらう

申し込み先の職員に顔を覚えてもらった場合、職員に在宅生活がいかに大変か、緊急性がどれだけ高いかがリアルに伝わるため、特養の入所優先順位をあげて貰えるケースがあります。入所を希望している特定の特養があるのであれば、その特養が行っているショートステイやデイサービスなどの介護サービスを積極的に利用してみるといいかもしれません。

利用者を受け入れる側の職員も、全く知らない方より、ある程度事情を知っている方のほうが受け入れやすいでしょう。また、自宅での介護などの大変さや難しさを直接職員に伝えられるので、入所の優先順位が上がりやすいと言えます。

また、特養を実際に利用してみると「この特養はちょっと合わないかも」「やっぱりこの特養に入所したい」などの新たな気付きがある可能性があります。入所予定の家族と話し合いを重ねながら、相性のいい特養を探すこともできます。

申し込み先の特養がショートステイやデイサービスの利用を受け付けている場合には、積極的な利用を検討してみましょう。

入所申込書の特記事項を詳細に書く

特養の入所申込書の特記事項を詳細に書くことで、入所優先順位が上がることがあります。

特養の入所申込書には、質問事項や特記事項、そのほか伝えたい内容を記入する欄があります。記入が必須の欄ではないため、何も記入しない方が多いですが、特記事項欄を詳細にしっかりと書き込みましょう。

特記事項を詳細に記入することで、判定基準の項目外であっても入所の必要性が認められた場合は点数が加算されることがあるため、入所への優先順位があがるケースがあります。

特記事項欄に記入する内容ですが、「特養の職員に伝えたい入所への緊急性」「在宅介護が難しい点」などについて詳細を記入しましょう。もし特記事項欄に収まらない場合は、別紙を用意してもかまいません。

ただ、別紙に関しては地方自治体などによっては別紙の用意を禁止しているケースもあります。別紙を使用したい場合は、事前に役所や施設に確認をとっておくと安心です。

緊急度を上げる

介護者が就業することで、入所の緊急度が上がり、入所優先順位が上がるケースがあります。

入所優先順位を決定するための指標である判定基準には、介護者の状況という判定項目が用意されており、介護者の就労などが原因で申込者が十分な介護を受けることができないと判断された場合には、点数が上がることになります。

就業状態については、必ずしも正社員である必要はないため、一時的にパートで働くなどの選択も1つの手です。(もちろんその場合、就労中の介護、見守りをデイサービスや訪問介護等に依頼する必要はあるかもしれません)

現在の日本社会では、介護と仕事の両立が難しい人が仕事を辞める「介護離職」が社会問題として捉えられているため、介護離職を防ぐためにも、特養では共働きで介護ができない家庭の優先順位をあげるなどの対策を行っています。

できるだけ早い入所を希望している場合、一時的に就業するといった方法も検討する価値はあるでしょう。

介護状況や身体状況に変化があれば細かく報告

介護状況や身体状況に変化があった際に、申し込み先の特養に細かく報告することで、入所優先順位が上がるケースがあります。

申し込み後は、入所が決定するまで放置してしまうケースが多いですが、待機期間中にも要介護度や体調、家庭環境は変化するものです。

それらの変化について詳細に報告することで、次回開催される判定会議にて入所優先順位が上がる可能性があります。

入所優先順位を決定する際に行う判定会議ですが、施設によって開催頻度は大きく異なるものの、なかには1月に1回開催される特養もあります。

そのため、判定会議の頻度が多い施設などでは、入所優先順位にすぐに反映されることもあります。

なるべく早く入所したい場合には、要介護度や体調、家庭環境の変化を細かく報告することをおすすめします。

すぐに入所できる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

特養の入所順は、申込順ではなく、入所の優先度の高さを判定基準とした入所優先順位によって決まります。

入所申込者の要介護度の高さや介護者の状況、サービスの利用率などの判定項目によって点数が計算され、点数が高いほど入所優先順位が高いと判断されます。

判定基準によって計算される点数が低い場合には、入所まで数年かかるケースもありますが、入所優先順位を上げる方法も存在します。

なるべく早く入所したいという場合には、実践してみてもいいでしょう。

特養の入所優先順位とは、施設ごとの判定基準により、申込者一人ひとりの入所優先度を数値化し、入所優先度の高い方から入所できるよう順位付けしたものになります。詳しくはこちらをご覧ください。

特養に入所する際の優先順位を決めるための指標として、施設ごとに「判定基準」が用意されています。判定基準とは、入所申込者一人ひとりの入所優先度を数値化するための基準となっています。詳しくはこちらをご覧ください。