病状が慢性期になった方や治療というよりも長期間に渡る療養が必要な高齢者を受け入れている施設に療養型病院があります。医療法人による運営がほとんどで、リハビリから手厚い医療ケアまで受けることが出来るのが特徴です。

設備は病院と同じようにほとんど相部屋であるのが特徴で、イベントやレクリエーションが少ない病院に雰囲気が近いのが特徴となっています。

本記事では、療養型病院の選び方について紹介していきます。

療養型病院の5つの選び方

療養型病院の選び方としては以下の5つのポイントがあります。

- 現在の栄養管理方法を継続できるか

- 内服薬の量が減らないか

- リハビリの頻度はどの程度か

- パジャマなどのリース料が高くないか

- スタッフの雰囲気は悪くないか

それぞれのポイントについて解説していきます。

現在の栄養管理方法を継続できるか

療養型病院の選び方の1つ目のポイントは現在の栄養管理方法を継続できるかどうかです。特に、栄養の管理方法を無理やり中心静脈栄養に変えていないかどうかをチェックしましょう。

そもそも、中心静脈栄養とは食事を口から摂取出来ない患者さんや体力低下を防ぐ必要がある方に向けて高カロリーの栄養輸液を体内の中心に近い静脈から継続的に入れる方法です。(参考:医療法人明医研「中心静脈栄養(IVH)について」)

療養型病院では、中心静脈栄養に変えることによって高額な入院料を取ることが出来るので病院側の都合で管理方法を変更される可能性があります。

もちろん適切な医学的処置によって変更されることもありますし、適切な判断のもと変更されるのが普通ですが病院によってはそこまでの必要が無いのに変更されることもありますので注意しましょう。

内服薬の量が減らないか

療養型病院の選び方の2つ目のポイントは内服薬の量が減らないかどうかです。

というのも、療養型病院では患者さんの重症度によって病院に入ってくる収益が決まっています。そのため、高額な薬を処方しているとその分病院側の収益が減ることになるので入院の際に内服薬の量を減らす病院もあるのです。

もちろん不必要な薬を無くすことは良いことですが、病院側の収益の都合で少々高額でも必要な薬を無くす病院には転院するべきではありません。

したがって、入居時にどの内服薬がどの程度必要かかかりつけ医に確認し、内服薬の量が減らないかどうかを確認しておきましょう。

リハビリの頻度はどの程度か

療養型病院の3つ目の選び方のポイントはリハビリの頻度はどの程度あるかです。

療養型病院では、寝たきりの患者さんの受け入れ等もしていますが寝たきりの患者さんに対しては関節が固まらないように適切な頻度でリハビリを行うことが重要です。

しかし、療養型病院によってはスタッフの人員数の問題や設備の問題から入院後全くリハビリをしない病院も少なくありません。

そのため、入院前にどの程度リハビリを実施しているのか、実施する予定なのかを確認してから入院手続きに進みましょう。

パジャマなどのリース料が高くないか

療養型病院の4つ目の選び方のポイントは、パジャマなどのリース料が高くないかどうかです。

療養型病院においてはパジャマなどのリース料は外部の委託業者と提携して貸し出しを行っていますが、運営している医療法人の系列会社がパジャマなどの貸し出しをしている場合は費用が高額になる場合があります。

例えば、施設によってはパジャマなどのリース料が毎日400円程度で済むところもあれば、病院によっては1日1500円以上かかるところもあります。

そのため、入居時にどの程度のリース料がかかるのかをチェックしておきましょう。

スタッフの雰囲気は悪くないか

療養型病院の最後の選び方のポイントは、スタッフの雰囲気は悪くないかどうかです。

というのも、建物や設備が古くともスタッフの雰囲気が明るかったり、様々な年齢層の看護師の方がいる病院は入居後もやはり明るい雰囲気を保つことが出来ます。

場合によっては終の棲家となることもある療養型病院を選ぶ際には、医療体制やリハビリ体制、費用などに加えてスタッフの雰囲気なども重視したうえで病院選びを進めるようにしましょう。

療養型病院に入院する際の注意点

次に療養型病院に入院する際の注意点について解説していきます。注意点は以下の3つあります。

- イベントやレクリエーションが充実していない

- 要介護1以上の方しか入所できない

- 必ずしも終身に渡って利用することが出来るとは限らない

それぞれの注意点について解説していきます。

イベントやレクリエーションが充実していない

療養型病院は特別養護老人ホームなどの老人ホームとは違って、長期間に渡る療養を目的としている施設なのでイベントやレクリエーションが充実していないのが特徴です。

一日の流れとしては、起床→朝食→バイタルチェック→リハビリ→昼食→おやつ→リハビリ→夕食→終身というような流れとなっており、基本的には病院と近い生活になります。

したがって、入居後のイベントやレクリエーションが充実していない点から他の入院している方とのコミュニケーションはほとんどないことに注意しておきましょう。

要介護1以上の方しか入所できない

療養型病院は要介護1以上の方しか入所することが出来ない点にも注意しましょう。

また、要介護度以外にももちろん長期間の療養を必要としている人しか入所することはできないので、自立した生活を送ることが出来る人は入所することが出来ません。

逆に、療養型病院は急性期の治療を終えた方が対象となるのである程度病状が落ち着いている方しか入所することが出来ません。

上記の入居条件を満たした人しか入所することが出来ないので注意しましょう。

必ずしも終身に渡って利用することが出来るとは限らない

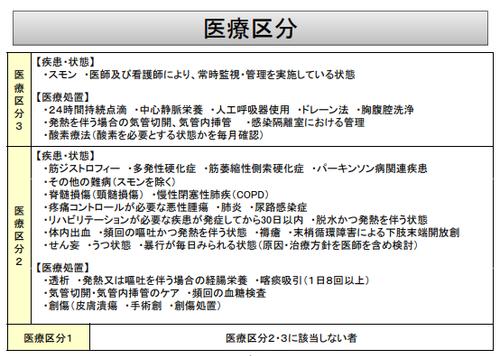

療養型病院は入院患者の疾患や状態に合わせて医療区分が1・2・3の3段階に分かれており、医療区分3の方が最も重症度が高くその次に2、1と続いていきます。

収益構造から医療区分3の方から診療報酬が多い仕組みとなっている他、医療区分2、3以上の方を80%以上入院させなければならないと定められているので、医療区分1でほとんど処置の必要性が無い方は退院しなくてはなりません。

※出典:厚生労働省「療養病棟入院基本料」

以上より、上記表の医療区分2、3の療養にも該当しない方は退所しなくてはならないのが一般的であるため、必ずしも終身に渡って利用することが出来ない点に注意しましょう。

療養型病院の入所手続き・流れ

療養型病院を利用する際の大きなポイントは、施設探し、見学、そして最後の契約の3つです。

情報収集

療養型病院のようなタイプの介護施設への入所をご検討される方は、心身共に様々な疾患を抱えていることが多くみられます。医療ケアの面でも、介護サービスの面でも、利用者のニーズに合ったサービスを最期まで受けられるよう、注意しながら情報収集をする必要があります。

探す側としても、どんな生活を希望するのか、予算や立地などを含めた条件を明確に整理しましょう。次に、今まで介護プランを練ってくれたケアマネージャーさんや、かかりつけ医と相談し、インターネットだけではなく地域の口コミなども頼りにしながら複数のリソースからの情報収集をおすすめします。

施設見学

希望条件にぴったりの療養型病院を見つけたら、実際に見学に行くことがおすすめです。施設の雰囲気や、スタッフの話しやすさ、利用している方々の様子などを確認することは、利用希望者に合った施設かどうかを判断する重要な材料となります。

また、ベッドや共同スペースの清潔さなども確認したい点です。更に、事前にショートステイなどの利用ができるかも相談してみることで、実際に入所したときの様子を体験することができます。家族や利用者の安心感を深めるためにも、ぜひ見学に行ってみましょう。

申し込み・契約

療養型病院の入所申し込みは役所などを通す必要はありません。各施設と直接行いますので、入居を希望する施設に必要書類とともに申込書を提出すれば申し込み自体は完了です。

しかし、療養型病院の場合は、施設スタッフ、医師、行政担当者などを含めた委員会によって入所のための審査が行われます。要介護度や、利用希望者の医療依存度、資産や収入面だけではなく、施設側の待機時間や稼働状況も含めて総合的に判断が下され、入所の可否が決まります。

療養型病院は入居しづらい状況であるのが現状ですので、希望する場合は、複数の療養型病院に申し込みをすることをおすすめします。

介護療養型医療施設を探している方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、5万件を超える介護施設のなかから、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。

介護療養型医療施設選びで失敗したくない方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

療養型病院の選び方のまとめ

療養型病院の選び方としては以下の5つのポイントがあります。

- 現在の栄養管理方法を継続できるか

- 内服薬の量が減らないか

- リハビリの頻度はどの程度か

- パジャマなどのリース料が高くないか

- スタッフの雰囲気は悪くないか

栄養管理方法や内服薬などの専門的な内容から、見学時に確認するべきスタッフの雰囲気など様々な観点で療養型病院を選ぶ必要があります。

また、療養型病院は要介護1以上の方しか入所できない他、イベント・レクリエーションが少ないなどの注意点もあるため慎重に選ぶようにしましょう。

療養型病院の選び方としては以下の5つのポイントがあります。

①現在の栄養管理方法を継続できるか

②内服薬の量が減らないか

③リハビリの頻度はどの程度か

④パジャマなどのリース料が高くないか

⑤スタッフの雰囲気は悪くないか詳しくはこちらをご覧ください。

注意点は以下の3つあります。

①イベントやレクリエーションが充実していない

②要介護1以上の方しか入所できない

③必ずしも終身に渡って利用することが出来るとは限らない詳しくはこちらをご覧ください。