小規模多機能型居宅介護は 訪問・通い・泊りの3つのサービスを組み合わせて利用できることや、月額定額制で利用できることから特徴的な介護保険サービスとなっています。

グループホームと同じく、地域でいつまでも暮らし続けることを目的とする地域密着型サービスであり、同一敷地に併設されていることも多い施設です。また、少人数の顔なじみの関係でケアであるという特徴からも、認知症の人にとってもメリットが多く、グループホームの入居をうっすら考え始める段階では、気になる施設のひとつだと思います。

そこで本記事では、小規模多機能型居宅介護とグループホームの違いについて解説していきます。

小規模多機能型居宅介護とグループホームの違い一覧表

小規模多機能型居宅介護とグループホームの違いは以下の通りです。

| 小規模多機能型居宅介護 | グループホーム | |

|---|---|---|

| 目的 | 「訪問」「通い」「泊まり」の3つのサービスを365日24時間一つの施設で提供することで、ご自宅での生活を支える | 認知症と診断された人に、食事をはじめとした生活介助サービスを提供し、共同生活を支える住まいとしての入居型施設 |

| 提供サービス | 通い、泊まり、訪問サービスを一体的に提供する | 食事・排泄・入浴などの生活支援と生活の中での機能訓練を提供する |

| 対象者 | 要支援1~2又は要介護1~5のその市区町村に住民票を置く住民 | 要支援2又は要介護1~5の認知症の診断を受けたその市区町村に住民票を置く住民 |

| 費用 | 0.3~8.1万円(介護度・負担割合による) | 入居費用として0~20万円、月額費用として12~18万円 |

小規模多機能型居宅介護とグループホームの目的の違い

まずは小規模多機能型居宅介護とグループホームの目的の違いから解説していきます。

小規模多機能居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護とは、介護が必要な高齢者に対して「訪問」「通い」「泊まり」の3つのサービスを365日24時間一つの施設で提供している介護保険サービスです。住みなれた地域で生活を継続することを目的とした地域密着型サービスの一つであり、ご自宅での生活を支える役割があります。

様々な介護保険サービスを一体的に組み合わせて利用することが出来るので、その時々の利用者の状況に合わせて介護サービスを利用することが出来ます。また、普段は通いや訪問のサービスを利用し、冠婚葬祭やレスパイト(介護者の小休止)などの介護家族のニーズによって泊まりを利用することもできます。

一事業所の登録定員は29名となっており、1日あたりの通所サービスはおおむね18人以下、泊まりは9人以下と上限が定められているのが特徴的です。費用も月額定額制となっており、回数や時間にも制限がないので柔軟に利用することが出来ます。

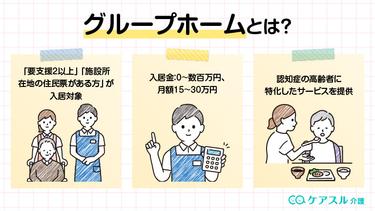

グループホームとは

グループホームとは、認知症の高齢者を対象とした介護施設で5~9人の少人数をユニットとして共同生活を送る施設です。認知症と診断されていて、要介護認定にて要支援2もしくは要介護1~5の認定を受けている方が対象となっています。

施設内では入居者の意思決定や自立支援を重視し、可能な限り主体的な生活が営めるよう、料理や買い物、掃除や洗濯などの家事、レクリエーションやリハビリテーションなども協力して生活しています。必要に応じ、食事や排せつ、入浴などの支援や機能訓練などのサービスを提供してもらうことが出来ます。

小規模多機能型居宅介護と同様に、住みなれた地域での生活を支える地域密着型サービスではありますが、こちらは元のご自宅から離れた、住まいとしての役割を持っています。

グループホームの利用には入居一時金として0~20万円、月額費用として12~18万円が毎月かかります。

グループホームや老人ホームを探している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、約5万を超える施設の中から、条件に合った施設を教えてもらうことができます。入居相談員から無料で教えてもらうことができ、見学設定や入居する際の手続きまで代行してもらうことができます。

万全のサポート体制が整っていますので、介護施設選びで失敗したくない方はぜひケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

小規模多機能型居宅介護とグループホームの提供サービスの違い

小規模多機能型居宅介護とグループホームの提供サービスの違いは以下の通りです。

小規模多機能型居宅介護の提供サービス

小規模多機能型居宅介護では、通い、泊まり、訪問の3種類のサービスが提供されています。

| サービス 種別 |

概要 |

|---|---|

| 通い | 利用者の自宅から施設までの送迎、健康状態のチェック、入浴・食事介助、レクリエーションなどのサービスを受けることが出来ます |

| 泊まり | 施設への短期入所です。数日間にわたる連泊も可能で、宿泊中は各種生活介助や服薬介助のサービスを受けることが出来ます。 |

| 訪問 | ご自宅で食事や入浴、排せつ、服薬介助といった介護サービスを訪問で受けることが出来ます。 |

利用者の状況や介護者の状況によって柔軟にサービスを組み合わせて利用することが特徴となっています。

また、小規模多機能型居宅介護では看護師又は准看護師が1名以上配置されることが義務付けられているため、何かあった時も安心して利用することが出来ます。(※参考:愛知県名古屋市「小規模多機能型居宅介護事業所(看護小規模多機能型居宅介護含む)の事業と指定基準の概要 」)

グループホームの提供サービス

グループホームでは認知症の専門的な知識を持った介護スタッフから、食事や入浴、排せつなどの生活介助サービスを中心に受けながら、少人数での共同生活を送ることが出来ます。グループホームの提供サービスは以下の通りです。

| 食事提供 | 生活相談 | 食事介助 | 排泄介助 | 入浴介助 | 掃除・洗濯 | リハビリ | 買い物代行 | レク |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ |

グループホームでは看護師の配置基準がないので、医療・看護的なケアを受けることはできないことに注意しましょう。

小規模多機能型居宅介護とグループホームの対象者の違い

小規模多機能型居宅介護とグループホームの対象者の違いは以下の通りです。

小規模多機能型居宅介護の対象者

小規模多機能型居宅介護の対象者は以下の条件を満たしている人となっています。

- 要支援1~2または要介護1~5の認定を受けている方

- サービスを提供している事業所と同じ自治体に住民票がある

まず、小規模多機能型居宅介護を利用するには要介護認定を受けて要支援1~2または要介護1~5の認定を受けることが必要です。要介護認定にて「該当なし」と認定された方は利用することが出来ないのに注意しましょう。

次に、小規模多機能ホームは地域密着型サービスの一つとして位置づけられているので、事業者と同じ自治体に住民票がある方しか利用することが出来ません。

グループホームの対象者

グループホームの対象者は以下の条件を満たしている人となっています。

- 医師より認知症という診断を受けている方

- 要支援2または要介護1~5の認定を受けている方

- サービスを提供している事業所と同じ自治体に住民票がある

まず、グループホームは認知症対応を専門とする施設であるため、医師より認知症の診断を受けていることが前提となります。そして、要介護認定にて要支援2以上の認定を受けている人が対象となっています。また、ご本人の意思と能力を引き出し、自立的な共同生活を営むことを目的とするので、身体的な介護が相当必要とされる方や、継続した高度な医療的処置が必要な方、ご本人や周囲を傷つけるような症状を常に持つ方は入居を断られる可能性もあります。。

さらに、グループホームも小規模多機能型居宅介護と同様に地域密着型サービスですので、事業者と同じ自治体に住民票が無いと利用することが出来ないのが特徴です。

小規模多機能型居宅介護とグループホームの費用の違い

次に小規模多機能型居宅介護とグループホームの費用の違いについて解説していきます。

小規模多機能型居宅介護の費用

小規模多機能型居宅介護は要介護度ごとに月額費用が定められており、介護保険料の自己負担割合によって以下のように費用が異なります。

| 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 3438単位 | ¥ 3,438 | ¥ 6,876 | ¥ 10,314 |

| 要支援2 | 6948単位 | ¥ 6,948 | ¥ 13,896 | ¥ 20,844 |

| 要介護1 | 10432単位 | ¥ 10,432 | ¥ 20,864 | ¥ 31,296 |

| 要介護2 | 15318単位 | ¥ 15,318 | ¥ 30,636 | ¥ 45,954 |

| 要介護3 | 22283単位 | ¥ 22,283 | ¥ 44,566 | ¥ 66,849 |

| 要介護4 | 24593単位 | ¥ 24,593 | ¥ 49,186 | ¥ 73,779 |

| 要介護5 | 27117単位 | ¥ 27,117 | ¥ 54,234 | ¥ 81,351 |

また、上記の基本月額料金に加えて事業者ごとに配置基準以上の人員体制をとっている場合や認知症の方が入所する場合などは以下のサービス加算が加わることに注意しましょう。

| 加算項目 | 費用 | 概要 |

|---|---|---|

| 初期加算 | 30円/日 | サービスを利用し始めた最初の段階で支払う費用 |

| 認知症加算 | 500~800/月 | 認知症の支援や介護が必要な場合の費用 |

| 訪問体制強化加算 | 1000/月 | 訪問サービスを担当する常勤の従業員を2名以上配置、かつ事業所全体の月当たりの訪問回数が200階以上である場合の加算 |

| 総合マネジメント体制強化加算 | 1000/月 | 小規模多機能型居宅介護計画の見直しを随時行っている事業者の場合。 |

| 看護職員配置加算 | 480~900円/月 | 常勤の看護職員を1名以上配置している場合 |

| サービス提供体制強化加算 | 350~750円/月 | 介護職員のうち「介護福祉士」「常勤職員」の割合が一定を超えた場合に加算 |

| 介護職員処遇改善加算 | 介護給付費×4.1~10.2% | 介護職員の賃金改善のために、自治体によって定められた基準を満たした事業所のみ加算 |

細かい費用は事業者によっても異なるので、利用する場合はケアマネージャーにも相談し費用を確認しましょう。

グループホームの費用

グループホームに入居する場合は初期費用として入居一時金や保証金の支払いが必要な場合があります。全国で一律で金額が決まっているわけではないので、初期費用の相場は0~20万円と幅があります。グループホームの入居費用の全国平均は95,055円、中央値は50,000円となっています。

| 平均値 | 中央値 | |

|---|---|---|

| 入居費用 | ¥95,055 | ¥50,000 |

また、入居一時金は毎月の賃料として少しずつ充足されることを償却と呼びますが、償却が終わる前に退去した場合は入居一時金は返還されます。償却期間や償却率は施設ごとによって定められています。

グループホームでかかる月額利用料の費用相場は毎月12万円程度で、全国平均は126,687円となっています。

| 平均値 | 中央値 | |

|---|---|---|

| 月額費用 | ¥126,687 | ¥123,000 |

月額利用料の内訳として多くを占める居住費や管理費・共益費は、一般的な賃貸住宅と同じように居室の大きさやエリアによっても変動するので、都心部に近づけば近づくほど費用が高くなることに注意しましょう。

グループホームや老人ホームを探している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、約5万を超える施設の中から、条件に合った施設を教えてもらうことができます。入居相談員から無料で教えてもらうことができ、見学設定や入居する際の手続きまで代行してもらうことができます。

万全のサポート体制が整っていますので、介護施設選びで失敗したくない方はぜひケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

小規模多機能居宅介護とグループホームのメリット・デメリット

ここでは小規模多機能居宅介護とグループホームのメリット・デメリットについて解説していきます。

小規模多機能型居宅介護のメリット

小規模多機能居宅介護のメリットとしては以下の3つがあります。

- 時間の制約を受けずにサービスを利用できる

- 毎月定額で必要なサービスが利用できる

- 介護者の状況によって柔軟にサービスを組み合わせられる

まず、小規模多機能型居宅介護は利用者それぞれの状況に合わせて介護保険サービスを利用することが出来るのがメリットと言えるでしょう。

通常の訪問介護や通所サービスではあらかじめ定められたケアプランに沿って介護保険サービスを利用するため、サービスの提供日時は限定されていますが、小規模多機能型居宅介護は短時間だけの利用なども柔軟に調整できるのが特徴となっています。

次に、費用が毎月定額でわかりやすいことや今後の収支が明確であるのが特徴です。回数や時間によって費用が変わるわけではないので、必要なサービスを必要なだけ利用できるのがメリットと言えるでしょう。

最後に、介護者の状況によっても柔軟に介護サービスを組み替えられるのが特徴と言えます。例えば、通いから送迎で帰る途中に買い物を支援してもらうこともできます。また、介護者の冠婚葬祭などの事情やレスパイトによって介護が難しくなった場合は泊りを利用することが出来ます。利用者だけではなく介護者の状況によって柔軟に組み替えられるのがメリットと言えるでしょう。

小規模多機能型居宅介護のデメリット

小規模多機能型居宅介護のデメリットは以下の3つです。

- 他事業所のサービスの併用が出来ない

- 1日に利用できる利用者数に上限がある

まず小規模多機能居宅介護のデメリットは、すでに訪問介護やショートステイなどのサービスを利用している場合は、小規模多機能型居宅介護に集約されるので、現在の介護サービスを解約しなくてはならない点です。解約に伴ってケアマネージャーや介護スタッフが変わるので、今までに慣れている場合は慣れるまでに時間がかかるとも言えるでしょう。

| 併用可能 | 併用不可 |

|---|---|

| 訪問看護 | 居宅介護支援 |

| 訪問リハビリテーション | 訪問介護 |

| 居宅療養管理指導 | 訪問入浴介護 |

| 福祉用具貸与 | デイケア |

| 住宅改修 | デイサービス |

| – | ショートステイ |

次に、小規模多機能型居宅介護ではサービスごとに一日に利用できる人数が制限されているのもデメリットです。例えば、通所サービスは1日15名以下、泊まりサービスは1日9名以下などの基準が決まっています。ですので、希望のサービス利用者が多い場合には、そのサービスが利用できない可能性があります。

グループホームのメリット

グループホームのメリットは以下の2点です。

- 認知症ケアの専門スタッフによる介護が受けられる

- 少人数でスタッフ・入居者と親しみやすい

グループホームでは認知症の専門スタッフによる介護を受けることが出来ます。認知症の場合伝えたいことをうまく伝えることが出来なかったり、同じことを何度も質問してしまうなどの症状が出ることも多く、専門的な対応が必要になることもあります。認知症に精通したスタッフがいるグループホームは家族にとっても安心できるメリットと言えるでしょう。

グループホームは5~9人のユニット単位で共同生活を送るため、入居者やスタッフと親しみやすいというメリットがあります。

認知症の症状を発症している方の多くは大人数が苦手です。というのも、認知症の症状で状況が理解できずに混乱してしまったり、集中力が散漫になってしまったりすることがあるからです。そのため、人が多くいることにストレスを感じて症状が悪化することもあります。

グループホームのデメリット

グループホームのデメリットは以下の2点あります。

- 高度な医療ケアが継続して必要な場合は対応できない

- 入居待ちが多い

- 共同生活が困難な状況になった場合、退去の可能性がある

グループホームは認知症ケアの専門知識を持ったスタッフは在籍していますが、医師・看護師の配置が義務化されていません。したがって、バイタルチェックや薬の服用管理などはできますが、胃ろうやたん吸引などの高度な医療措置には対応していません。

また、少人数制のグループホームはもともと入居の定員が少ないことから、入居したい時に入居できない入居待ちの方が多いというデメリットもあります。地域密着型サービスという特性から住民票が無い地域での利用が出来ないという点も入居できない原因の一つとなっています。

グループホームは共同生活であることを活かして認知症ケアを行っていますので、共同生活が困難になるような状況、身体機能がかなり低下してしまったり、他者を害するような症状が強まった場合には、共同生活が難しくなったと判断され、退去の必要性も出てきます。

小規模多機能多機能型居宅介護とグループホームの違いのまとめ

ここまで小規模多機能型居宅介護とグループホームの違いについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

どちらも住みなれた地域でいつまでも生活をすることを目的にしており、少人数のなじみの関係で支援するため、認知症の人にも向いているという共通点はありますが、自宅で生活したいのか、身体機能や疾病に適応しているのかなど、ご本人の状況で適したサービスは変わります。したがって、両者の違いについて理解し自分に合ったサービスを利用するようにしましょう。

小規模多機能型居宅介護は 訪問・通い・泊りの3つのサービスを組み合わせて利用できることや、月額定額制で利用できることから特徴的な介護保険サービスです。

グループホームは地域でいつまでも暮らし続けることを目的とする地域密着型サービスであり、少人数の顔なじみの関係でケアであるという特徴からも、認知症の人にとってもメリットが多い施設です。詳しくはこちらをご覧ください。

小規模多機能居住介護のメリットとしては、下記の3つが挙げられます

・時間の制約を受けずにサービスを利用できる

・毎月定額で必要なサービスが利用できる

・介護者の状況によって柔軟にサービスを組み合わせられる

詳しくはこちらをご覧ください。