介護が必要となり在宅での介護が困難となった場合にどのような施設があるのか?という質問に対して、高齢者の介護施設の代表ともいえるのが、特別養護老人ホーム(以下 特養)である。特養は、1963年に制定された老人福祉法に規定されており、最期まで介護を受けながら生活できる終の棲家としての機能を担った高齢者介護施設である。

現在特養は大きく分けて、従来型とユニット型に分類されている。従来型は、簡単に言ってしまうと病院をモデルとした環境的な要因があり、一般的には100名定員程度の定員(施設によ定員は様々)で、1つのフロアーを30名程度の利用者を複数の介護職員で介護するイメージの施設だ(もちろん、各施設様々な取り組みをしているため一様ではないことを付け加えておく)。

この従来型とは異なる環境的要因とケア方法を要しているのが、ユニット型と呼ばれる施設であり、そのケア内容を包括する総称をユニットケアと呼んでいる。

本記事では、ユニットケアの概要と現在の課題について説明し、施設の特性を少しでも理解していただく一助となることを目的とした。

名古屋経営短期大学 介護福祉学科

介護福祉士/教員

日本介護福祉学会/日本介護福祉教育学会

日本聴能言語福祉学院介護福祉学科卒業後、介護老人保健施設ゆうゆうの里にて介護副主任として約7年勤務。その後、日本聴能言語福祉学院介護福祉学科専任教員として勤務しながら、同朋大学大学院人間福祉研究科人間福祉専攻修士課程修了。

平成20年より名古屋経営短期大学健康福祉学科(現介護福祉学科)助教を経て、現職。

1.ユニットケアとは

ユニットケアとは、「在宅に近い居住環境で、利用者一人ひとりの個性や生活リズムに沿い、また、他者との人間関係を築きながら日常生活を営めるように介護を行うもの」[i]である。

この取り組みは、大規模施設で実施されていた「流れ作業的」「集団処遇的」「画一的ケア」に疑問を抱いた現場介護職員たちによって1994年頃にケアの方法が形成され、そこに建築家である外山義らによる全室個室等のハード面が融合し、質の高い介護の先駆的実践として草の根的に普及した。

2001年には厚生労働省が発表した「施設整備の考え方について」で推進され、2002年からユニット型特別養護老人ホーム建設費等補助制度を経て全国に急激に普及、現在では従来型特別養護老人ホーム(大規模施設型施設のこと、以後従来型施設)の数を凌駕する結果となっている。

また、全室個室のユニットケアを導入している施設のことを、ユニット型施設という。

以下、ユニットケア及びユニット型施設についてその特徴を概説する。

(1)ユニットケアのハード面

ユニットケアの特徴として、第一にあげられるのがそのハード的な特徴である。前述した通り、ユニットケアでは基本的に全室個室となっている。このことにより、利用者のプライバーを保護することはもちろん、空調や照明を自由に管理する権利、居室を自分らしく設えるなどの基本的権利が行使できる環境が整備されたといえる。

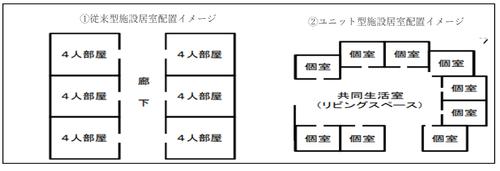

またユニットケアは、利用者が少人数のなじみの関係の中で豊かな人間関係を形成しながら生活できるよう支援するため、概ね10人を1つのユニット[ii]として、中央には日中くつろぐことのできるリビングを配置(図1参照)し、ソファーやテレビなどの生活用具を配置するようにもされている。

リビングのそばにはキッチンが併設され、冷蔵庫や炊飯器、電子レンジなども配置されることと併せて、炊飯器でご飯を炊く、味噌汁をつくるなど、生活の中で普通に生じる音や匂いなども感じられるようにユニット内で簡単な料理をするよう推奨されている。

一方従来型施設では、リビングにあたる空間として「デイルーム」があるが、20人から30人ほどの利用者がひしめく空間となっていることと、デイルームに隣接するのはスタッフステーションなどの職員の事務所である。そこには、生活を感じられるものはほとんどない。

浴室についても各ユニットもしくは対ユニットに1か所、家庭浴槽が設置されていることが一般的で、大浴場において集団的・流れ作業的に行われる従来型の入浴とは異なり、一人ひとりの入浴時間が確保されている。

職員配置もユニットごとに専属の職員が配置されるため、利用者は顔なじみの職員から介護が受ける安心感を得ることができる。

ユニットごとの行き来がしやすいような建築的工夫もされているのが特徴で、閉鎖的な印象が少ない開放的な雰囲気となっている。

図1 従来型施設とユニット型施設のフロアー・居室配置比較

出典: Microsoft PowerPoint – 02_介護老人福祉施設.pptx (mhlw.go.jp)

(2)ユニットケアのソフト面

より個別ケアを実施しやすくするために、基本的にはユニットに専属の職員が配置されるような仕組みをとっている。ユニットケアが目指している個別ケアの実践やケアの質を担保のため介護保険法に基づいた研修を修了した「ユニットケア施設管理者」「ユニットリーダー」の配置が義務付けられていることから、より質の高いケアが受けられる仕組みづくりがされていると言える。

また、家庭的な環境において「介護される」ことから「生活する」ことに支援の視点を置いているため、利用者ができることはしてもらう、例えば、洗濯物を職員とともに干す・取り込む・畳む、料理の一部の盛り付けを手伝ってもらうなどのケアが推奨されている。

2.ユニットケアの課題

このようにユニット型施設は、制度政策の観点からもサポートが強化され従来型施設の比べ、より質の高い介護が提供される要因がそろっているといえる。しかし、2015年の介護保険改正に伴う入居者の重度化と新型コロナウイルス感染症の蔓延、慢性的な人員不足などにより課題も多い。以下にユニットケアが抱えている課題について概説する。

(1)入居できる利用者の重度化

増え続ける在宅介護困難者のニーズをより効率的にサービス配分する目的として、2015年介護保険法改正で特養に入居できる利用者は要介護3[iii]以上の者に限定された(現在は要介護1、2の場合でも入所できる特例入所制度もあり)。2023年厚生労働省の調査によると、ユニット型特養の平均介護度は4.0、ユニット型老人保健施設[iv]は3.1となっており、ユニット型特養の介護度が0.9ポイントも高くなっていることがわかる。

平均介護度が高くなったことで、利用者一人ひとりに係る介護量と時間が増加したこととなる。一人ひとりの個別性を尊重する介護では、利用者のペースに合わせたケア、つまり「待つケア」が必要になるが、介護量の増加に伴いこの「待つ」時間が取れなくなっており、ユニットケアの理念「個別ケア」を揺るがしかねない状態となっていると指摘できる。

(2)新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響

入所者規程重度化に加えて新型コロナウイルス感染症の蔓延も、ユニットケアに影響を及ぼしている。感染防止の観点から、基本的にユニット間の移動や外部からの人の出入りや外出の機会も制限された。家庭的な少人数のユニット型施設の環境因子は、感染対策としては有効であったが、一気に孤立した空間へと化した。

また、それまで利用者の潜在能力と意欲を引き出す支援として簡単な家事仕事の提供がされていたが、感染予防のため利用者に依頼できなくなり、それまでの売りであった生活感を感じられるケアはなりをひそめる結果となった。ようやく今年に入り、新型コロナウイルス感染症が感染症の5類へ移行したのを受けて、感染対策としての体制もだいぶ緩やかになってはきたが、地域差や施設ごとにより対応の差が生じている。

(3)利用料

最後に利用料についてである。近年、在宅生活と施設生活の費用負担率を同等にするべく、居住費および光熱費などの自己負担費を利用者から徴収する制度になっている。当然のことながら、全室個室であるユニット型施設では、この費用がやや高額である(表1参照)。

表1 ユニット型施設と従来型施設の居住費の比較

| ユニット型 | 従来型 | |

| 居住費・食費(光熱費を含む) | 6.4万円 | 4.4万円 |

利用者:要介護5。課税所得設定区分:2段階(市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下)

出典:厚生労働省(2020)「介護老人保健施設(特別養護老人ホーム)の報酬・基準について」をもとに筆者作成

3.まとめ

ユニットケアは、利用者の個別性を尊重するケアの実現がしやすいように制度政策、環境的側面からもサポートされている。しかし、前述のとおり課題もあることは言うまでもない。介護の質は、運営者やそこで働く者の考え方などにも左右される。さらに、小規模であるからこその弊害なども生じている。

実際に利用する場合は、見学などを通してそこで生活している利用者の表情、介護職員の様子なども観察してくることが必要であろう。また、そこで生活する利用者の性格や障害、施設に求めているニーズなども検討して選択する必要がある。