来年、わが国は「2025年問題」に直面します。約800万人の団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になりますが、生産年齢人口の減少と相まって既に介護人材不足が表面化しています。その影響により、要介護高齢者等に対する介護サービスの提供に支障が生じ始めています。また、近年では更にその後の「2040年問題」(生産年齢人口の減少による介護人材不足の深刻化など)にも話題がのぼっており、介護人材の育成のほか、処遇改善、離職防止、生産性の向上、外国人材の受入れ促進などの対策が重点課題となっています。

介護人材の中でも、とりわけ介護福祉士は介護職チームの中心的な役割を担うことが期待されています。しかし、近年若者を中心に介護福祉士を敬遠する傾向にあり、今年度の介護福祉士養成施設(大学、短大、専門学校)への入学者数(6,197人)は過去最低を記録しました。このような状況を踏まえ、「2040年問題」を見据えて若者の興味・関心を引く、魅力的な介護福祉士養成制度の構築が望まれます。

本稿では、このような課題に先駆的に取り組むドイツを取り上げ、わが国の介護福祉士の養成制度に示唆される事項について考えたいと思います。

静岡県立大学 短期大学部 社会福祉学科

介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、調理師。

日本介護福祉学会、日本社会福祉学会、日本介護福祉教育学会、日本福祉図書文献学会、日本看護福祉学会など

高知大学農学部卒業。日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科修了。修士(社会福祉学)。介護福祉士として特別養護老人ホームや通所介護事業所などに勤務後、浦和大学短期大学部などの講師・准教授として介護福祉教育・研究に従事。2015年より現職。専門分野は、高齢者介護、介護福祉教育、介護人材育成。主な研究内容は、日本とドイツを中心とした介護人材養成(教育)の比較検討、介護職員の機能分化の方向性、介護福祉士実習指導者講習会の課題と展望など。

1.介護福祉士の職務及び養成教育について

わが国の介護福祉士は国家資格です。その根拠法である「社会福祉士及び介護福祉士法」(第2条第2項)において、介護福祉士は「身体上又は精神上の障害により日常生活を営むのに支障がある者に対して、心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む。)、並びにその者及び介護者に対して介護に関する指導を業として行う者」とされています。

また、介護福祉士養成施設(大学、短大、専門学校)における養成教育は、理論・演習教育及び実務教育で合計1850時間が必要です。また、その構成は、「人間と社会」、「介護」、「こころとからだのしくみ」、「医療的ケア」の4つの領域からなり、各領域に該当する「教育内容」が設定されています(表1)。「教育内容」から分かるとおり、人間の尊厳・自立、コミュニケーション、生活支援、認知症など、様々な側面から介護の基盤となる知識・技術・態度を身に付けます。

表1.介護福祉士の養成教育

| 領域 | 教育内容 | 時間数 |

| 人間の社会 | 人間の尊厳と自立 人間関係とコミュニケーション 社会の理解 人間と社会に関する選択科目 |

30以上 30以上 60以上 ― |

| 介護 | 介護の基本 コミュニケーション技術 生活支援技術 介護過程 介護総合演習 介護実習 |

180 60 300 150 120 450 |

| こころとからだのしくみ | 発達と老化の理解 認知症の理解 障害の理解 こころとからだのしくみ |

60 60 60 120 |

| 医療的ケア | 医療的ケア | 50 |

| 合計 | 1850 |

(出典)「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」

(厚生労働省社会・援護局長:平成30年8月7日社援発0807第2号)より筆者作成

2.介護福祉士養成制度を取り巻く課題

近年、わが国では介護福祉士を目指す若者が激減しています。介護福祉士養成施設(大学、短大、専門学校)への入学者数は、日本介護福祉士養成施設協会の公式データを確認できる2006年度には19,289人でしたが、年々減少傾向にあり、今年度は過去最低を更新(6,197人)しました。その結果、入学者の定員割れが深刻化(今年度の定員充足率は51.3%)しています。

介護福祉士を目指す若者が減少している要因を特定するのは容易ではありませんが、介護の仕事は3K(きつい、汚い、危険)で、待遇が低いという認識が根底にあると思われます。また、以下のような介護福祉士養成制度を取り巻く「負」の観点も決して無視することはできません。

第一に、資格の位置づけという観点です。介護福祉士は名称独占の資格です。社会福祉士及び介護福祉士法(第48条第2項)で介護福祉士の名称使用が規制されます。しかし、名称独占であるが故に、「介護は誰でもできる」という印象を与えてしまう恐れがあります。

第二に、養成教育期間及び時間数という観点です。介護福祉士の養成教育期間及び時間数は、その関連領域である医療・保健分野の資格と比べて短いのが実情です。具体的には、介護福祉士の養成教育は2年間(1850時間)であるのに対し、例えば、看護師は3年間(3000時間)[注1]、理学療法士は3年間(3120時間)です。近年、介護を取り巻く環境の変化により介護福祉士に求められる知識・技術・能力が高度化する中で、このような格差は資格の優劣を助長し、介護福祉士の社会的評価を低下させる要因となっていることは否めません。

第三に、職域及び雇用機会という観点です。介護福祉士の中心となる職務はその名称のとおり介護業務です。その就業場所の大半は、特別養護老人ホームや通所介護(デイサービス)などの介護保険施設・事業所です。そのため、「職域が介護のみ」、「限定的な雇用機会」というイメージが若者の興味・関心を低下させていることも否めません。

第四に、関連領域への学習選択という観点です。介護福祉士の養成制度は、医療・保健など関連領域の資格取得に向けた学習選択を阻むような仕組みになっています。例えば、介護福祉士養成施設(大学、短大、専門学校)への入学者が他の関連領域に進路変更する場合、改めてそれらの養成施設に入学し直す必要があります。このような養成制度上の問題は介護福祉士に限ったものではありませんが、関連領域に進路変更する場合は時間的にも費用的にも大きな負担を強いられます。

3.ドイツにおけるケア専門職とその養成制度改革

このような課題を有するわが国に対し、ドイツでは一足先に介護・看護(以下、介護と看護の両方を指す場合はケアという。)に係る専門職の養成制度改革に着手しました。

従来、ドイツではケア領域の国家資格として、①高齢者介護を中心的業務とするAltenpfleger [注2]、②看護を中心的業務とするGesundheit-und Krankenpfleger(以下、Krankenpflegerという。)[注2]、そして、③小児看護を中心的業務とするGesundheit-und Kinderkrankenpfleger(以下、Kinderkrankenpflegerという。)[注2]がありましたが、少子高齢化の進行によりケアを担う人材確保が急務となる中で、若者にとって魅力的な資格を創設する必要性が高まりました。幾多の議論を経て、2017年7月に「ケア専門職を改革する法律」(PflBRefG)が成立し、2020年1月に新たなケア専門職の資格制度がスタートしました。

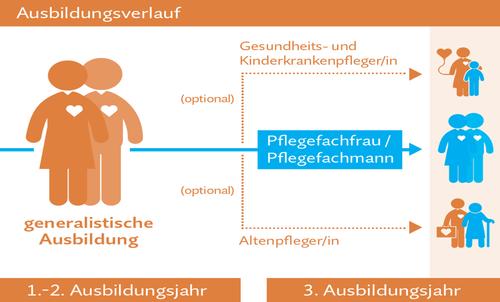

この新たな養成制度では、ケア領域のジェネラリストとしてPflegefachmann [注3]の養成教育課程が創設されました。養成教育期間3年間のうち1年次及び2年次は上記①~③の資格に共通する基礎教育課程で、3年次はPflegefachmannの養成教育課程を主軸としながらも訓練生の希望に応じてAltenpflegerの養成教育課程又はKinderkrankenpflegerの養成教育課程を選択できる仕組みとなっています(図1)。

ここでは介護福祉士資格創設のモデルとなったAltenpflegerを中心に、その養成教育について概観します。

図1.新たなケア専門職養成制度の仕組み

4.Altenpflegerの養成教育

「ケア専門職の養成教育及び試験規則」(PflAPrV)によると、Altenpflegerの養成教育期間は3年間で、理論・演習教育(2100時間)及び実務教育(2500時間)で構成されます(合計4600時間)。また、理論・演習教育は表2に示すとおり、Ⅰ~Ⅴの5つのテーマ領域(大項目)で構成され、求められる資質・能力が示されています。

5つのテーマ領域(大項目)には、更に中項目(計16項目)及び小項目(計85項目)が設定されています(紙幅に限りがあるため、表2では中項目及び小項目は省略します)。一方、実務教育は、「導入」、「必修」、「応用」の課程に大別され、介護施設、通所介護事業所、一般病棟、精神科病棟、リハビリテーション施設などで行われます。

表2.Altenpflegerの養成教育における理論・演習教育

|

テーマ領域(大項目) |

時間数 |

| Ⅰ.高齢者のケアの必要性(ニーズ)を認識し、急性期及び長期的なケア状況におけるケア及び世話の過程とケア診断を、責任を持って計画、組織、形成、実施、管理、評価する | 1000 |

| Ⅱ.コミュニケーション及びアドバイスを人指向及び状況指向で形成する | 280 |

| Ⅲ.様々な組織状況の中で、専門職内、専門職間の行為を責任を持って形成又は共に形成する | 300 |

| Ⅳ.法律、規則及び倫理指針に基づいて、自分の行為について熟考し、根拠づける | 160 |

| Ⅴ.学問的知識、職業倫理的価値観及び態度に基づいて、自身の行為について熟考し、根拠づける | 160 |

|

自由な配分 |

200 |

|

合計 |

2100 |

(出典)Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung‐PflAPrV) vom 2. Oktober 2018より筆者作成

5.介護福祉士養成制度を取り巻く「負」の観点に対する示唆

先述した介護福祉士養成制度を取り巻く「負」の観点について、ドイツでの実情を概観します。

1)資格の位置づけについて

例えば、Altenpflegerはわが国の介護福祉士と同様に名称独占の資格ですが、わが国の介護福祉士と看護師を統合したような資格のため業務独占の要素も包含しています。例えば、入浴、排泄、食事、移動などの基礎介護(Grundpflege)のほか、治療行為(注射、カテーテルの挿入、服薬、褥瘡予防等)なども行うことができます。その他、ケア過程やケア診断が専門職としての役割であることが法的に明示されています。

2)養成教育期間及び時間数について

新たなケア専門職の養成制度では、既述の①~③のいずれの資格も養成教育期間3年間で4600時間を必要とします。わが国の介護福祉士(養成教育期間2年間、1850時間)と看護師(養成教育期間3年間、3000時間)[注1]のような養成教育上の格差はありません。

3)職域及び雇用機会について

例えば、Altenpflegerは高齢者ケア全般を職域としており、わが国の介護福祉士と看護師(特に老年看護学の領域)の2つの職域を包含しているといえます。そのため、例えば介護施設では高齢者の介護を、病院では高齢者の看護を専門的に担うことが可能となるうえ、高齢者ケアに関係する様々な施設、機関、事業所での就労が促進されるなど、職域及び雇用機会の拡大に貢献するものとして注目されています。

4)関連領域への学習選択について

新たなケア専門職の養成制度では、最初の2年間は共通する基礎教育科目を学習します。そして、2年次の修了時に中間試験が実施され、残りの1年間は特定の資格取得のための専門的な学習を深化させます。このような養成制度は、わが国の介護福祉士とは異なり関連領域への学習選択の可能性を拡大させる仕組みといえます。

上記以外にも、ケア専門職の資質・能力を更に向上させるための土台として、訓練生に対する「経済支援」が拡充されています。具体的には、授業料の徴収が撤廃され、無償化しています。また、養成教育期間中は、デュアルシステムのもと一定水準の報酬を受け取ることができます。

まとめ

本稿では、わが国の「2040年問題」を見据えて、若者にとって魅力的な介護福祉士養成制度の構築に資するため、ドイツにおける新たなケア専門職の養成制度に注目しました。そして、資格の位置づけ、養成教育期間及び時間数、職域及び雇用機会、関連領域への学習選択の各観点からわが国の介護福祉士養成制度と対比しました。わが国とドイツでは社会構造や文化などで異なる点が少なくありませんが、わが国は介護保険制度や介護福祉士資格制度を創設する際にドイツの事例を少なからず参考にしています。魅力的な介護福祉士養成制度を構築するうえで、ドイツにおける養成制度の改革は注目に値すると考えます。

【注】

[1]現行の「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」(令和5年5月11日医0511第5号)によると、3年課程は「102単位」となっていますが、養成教育時間数の目安を掴むため、改正前の「97単位(3000時間)」を参考にしました。

[2]Altenpflegerは男性名詞、Altenpflegerinは女性名詞ですが、本稿では両者を区別せずにAltenpflegerで記しました。なお、Gesundheit-und Krankenpfleger 及びGesundheit-und Kinderkrankenpflegerについても同様です。

[3]Pflegefachmannは男性名詞、Pflegefachfrauは女性名詞ですが、本稿では両者を区別せずにPflegefachmannで記しました。

【引用・参考文献(資料)】

●「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」厚生労働省HP(2024年2月30日閲覧)

(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207323_00005.html)

●「介護福祉士養成施設への入学者数と外国人留学生」日本介護福祉士養成施設協会HP(2024年3月1日閲覧)

(https://kaiyokyo.net/news/r5_nyuugakusha_ryuugakusei.pdf)

●「社会福祉士及び介護福祉士法」e-GOV(2024年2月25日閲覧)

(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362AC0000000030)

●「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」厚生労働省社会・援護局長(平成30年8月7日社援発0807第2号)

●Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz‐PflBRefG), das im Juli 2017.

●Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung‐PflAPrV) vom 2. Oktober 2018.

●Gesellschaft für Gesundheitsfachberufe HP(2020年6月5日閲覧)

(https://www.gfg-rostock.de/kurs/generalistische-pflegeausbildung/)

●高木剛(2017)「ドイツにおける高齢者介護・看護・小児看護に係る3職種の統合化(ジェネラリスト養成)とその養成教育-介護・看護職改革法案(Entwuruf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe)の内容を中心に」『介護福祉教育』43号,67-74.