いつまでも健康で幸せな毎日を過ごしたい、これは誰しもが望んでいることだと思います。健康寿命という言葉がありますが、健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」[i]を指しています。本コラムでは、健康寿命を延ばし、最期まで自分らしく快適な毎日を送るための選択肢の一つとして、在宅療養について説明します。そして、在宅療養を支えてもらうために、在宅療養支援診療所を利用するという方法があることを解説したいと思います。

阪南大学 経済学部 経済学科

日本経済学会、日本統計学会、経済統計学会、社会政策学会、日本人口学会

大学では計量経済学を担当し、医療や介護に関するデータ分析を主なテーマとして研究を行っている。近年、日本の増大する終末期医療費の課題解決に向けて、統計学的手法を用いて考察した『看取り難民にはなりたくない ―最期まで美味しくビールを飲むために―』を出版した。

在宅療養のススメ

—在宅療養支援診療所の役割とは?—

住み慣れた自宅に医師や看護師、ホームヘルパーなどに来てもらい、医療や介護、その他必要な生活支援サービスを受けながら療養生活を送ることを在宅療養といいます。そして、在宅療養で日々の生活を過ごしていく中で、心強い存在となるのが在宅療養支援診療所です。略して在支診と呼ばれています。

在支診とは、居宅で療養する患者からの連絡に24時間対応することができ、その求めに応じて24時間往診または訪問看護の提供や手配ができ、緊急時に入院できる病床を常に確保している診療所のことです。

在支診の要件[ii]は、次の7点です。

| ① 24時間連絡を受ける体制の確保

② 24時間の往診体制 ③ 24時間の訪問看護体制 ④ 緊急時の入院体制 ⑤ 連携する医療機関等への情報提供 ⑥ 年に1回、看取り数等を報告している ⑦ 適切な意思決定支援に係る指針を作成している |

町中にある診療所のうち、これらの在支診の要件を満たしており、在宅医療の志をもって申請を行った診療所が在支診として認められることになります。

在支診の医師の主な役割は、在宅療養を送る患者宅を訪問して訪問診療や往診を行うことです。訪問診療とは、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的に医師が訪問して診療を行うことです。そして往診とは、患者の状態が急変したときなどに、患者やその家族から電話などで依頼があって患者宅を訪問する診療のことです。在支診の医師の訪問診療や往診により、在宅療養を送る人は安心して日々の生活を送ることができます。

在支診によるメリット①

—最期まで住み慣れた場所で—

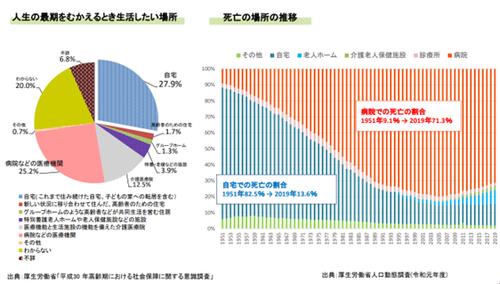

図1[iii]をみると、国民は、人生の最期を迎えるときに生活したい場所として、最も多くの人が自宅を希望し、次いで病院などの医療施設となっています。実に4分の1以上の人が自宅を希望しているのですが、近年における実際の死亡場所は7割以上が病院となっており、自宅で亡くなる人は1割強しかいないことがわかります。

病院で亡くなる人の割合が昔と比べて多くなってきたのには、様々な要因が考えられます。まず、国民の暮らしが豊かになって必要な医療費を支払える人が多くなってきたこと、また医学が進歩したことで高度な医療を受けられるようになってきたこと、そして日本の国民皆保険制度※1により、いつでも誰でも安心して医療を受けられることなどがあげられます。

例えば、高齢者の方が自宅で倒れているのを見つけたら、多くの家族は、すぐ救急車を呼んで病院に搬送しなければ、と考えてしまいます。そして、そのまま入院して、様々な検査や治療を受け、病院で最期を迎えるといったケースが多いことから、病院で最期を迎える人の割合が多くなってきたということが考えられます。

人生の最期は病院ではなく自宅で迎えたいと希望する人へのお薦めは在宅療養です。在支診が提供する在宅医療は、患者が自宅で安心して在宅療養生活を続ける手助けとなる、自宅で最期を迎えたい人の力になれる、それが在支診のいいところといえます。

※1 国民すべてが公的医療保険に加入しており、保険証を提示すれば必要な医療サービスが受けられる制度

在支診によるメリット②

—最期まで自分らしく—

病院と自宅はどこが違うのでしょうか。病院では、病状の急変があっても24時間体制で対応してもらうことができたり、医療機器が整っているので手厚い手当を受けることができます。また、家族介護の負担が少ないというメリットもありますが、QOL(「Quality of Life(クオリティ・オブ・ライフ)」の略、「生活の質」を指す。)が低下するというデメリットも出てきます。入院中は病院のルールにしたがって生活しなければならないので、毎日の生活の自由度が低く、食べたいもの、やりたいことに制限がかかるからです。

一方、自宅では、自分の暮らし慣れた環境での生活が可能になります。好きな時間に起きて、好きな時間に寝て、好きなものを食べられるので、高いQOLを保ったまま療養生活を行うことが可能になります。ただし、病院では必要のなかった介護の問題が発生することは考慮にいれなければなりません。

このように病院と自宅、それぞれにメリット、デメリットがありますが、実に4分の1以上の人が自宅での最期を希望しており(図1)、多くの人が暮らし慣れた環境での療養生活を望んでいることがわかります。そして、自宅での在宅療養を選択した場合に頼りになるのが在支診です。また、在支診は有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの施設で療養されている人にも訪問診療や往診を行ってくれます。病院で行われる検査や治療を希望せず、自宅や施設で自分らしく生きていくことを望んでいる人にとって、在支診の医師による療養生活の見守りは心強いものとなるでしょう。

在支診によるメリット③

—看取り難民を減らす—

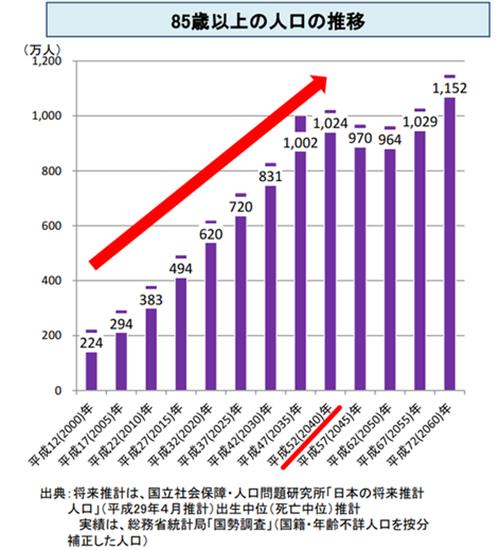

図2[iv]をみると、85歳以上人口が2040年に一旦、ピークを迎え、この年、死亡者数もピークを迎えると国は予測しています。また、その後、85歳以上人口は再上昇を始め2060年には2040年のピークを上回る人口になることもみてとれます。

死亡者数が多くなるにつれて、終末期にかかる医療費や介護費はどんどん増えていきます。終末期医療費の増大、これは今、日本において大きな課題となっています。そして、こうした状況を受けて、日本では終末期医療費の抑制を目的に、在宅医療の促進に舵を切り、病院のベッド数削減が行われてきました[v]。まだまだ病院で最期を迎える人が多い中、病院のベッド数は削減されてきていますので、このままではベッド数が足りなくなるのではないかという心配もあります。最期を迎える場所をみつけられない人を「看取り難民」と呼びますが、在支診は、この「看取り難民」の抑制に一役買ってくれる存在になると思います。在支診に支えられ、住み慣れた自宅で療養生活を送る人が増えれば、最期を自宅で迎える人も増えるでしょう。そして、自宅で最期を迎える人が増えるということは、病院で最期を迎える人を減らすことに繋がり、ひいては「看取り難民」をも減らすことになります。

まとめ

病院での積極的な治療を望まない人には在宅療養という方法があること、そして在支診が在宅療養生活を送る上でとても頼りになる存在であることを解説してきました。しかし、1つ気をつけなければならないことがあります。在宅療養のあり方や希望は人それぞれ異なっていて、それぞれの人にとってのベストな環境が異なるということです。そこで、在宅療養を希望される人へのご提案として、在支診による在宅医療の提供に、訪問介護※2や通所介護※3をはじめとする様々な介護サービスを組み合わせて、自分に合ったベストな在宅療養生活を実現することをお薦めします。

一人一人の「ささやかな日常」の実現可能性を上げるために、できる限り、住み慣れた地域、住み慣れた場所で必要な医療・介護サービスを受けながら、安心して暮らせる生活を送れる社会を実現することができれば、それは多くの人の幸せに繋がると思います。

※2 ホームヘルパーが訪問して食事、入浴、排せつなどの身体介助や炊事、掃除などの生活援助を行うサービス

※3 デイサービスの事業所に通い、日常生活動作訓練、入浴、給食などの提供を受けるサービス

【脚注】

[i] https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/hale/h-01-002.html 厚生労働省:「平均寿命と健康寿命|e-ヘルスネット(いう制労働省)」 アクセス日2024年2月10日。

[ii] PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp) 厚生労働省保険局医療課:「令和4年度診療報酬改定の概要 在宅 (在宅医療、訪問看護)」 アクセス日2024年2月11日。

[iii] https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000842520.pdf 厚生労働省:「在宅(その2) 在宅医療について」 アクセス日2024年2月11日。

[iv] https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/001204032.pdf 厚生労働省医政局地域医療計画課:「急変時における在宅医療の体制整備について」 アクセス日2024年2月11日。

[v] 西本真弓:看取り難民にはなりたくない ―最期まで美味しくビールを飲むために―、晃洋書房、2023年