「親が要介護4の状態だけど金銭的な余裕がもうない。生活保護を受けることはできるのかな…?」

介護の必要度が高まれば高まるほどサービスなどの費用がかさみ、家計を圧迫してしまうことは否めません。

そして金銭的な問題が限界まで肥大化した場合、生活保護を受けることを検討する人も少なくないでしょう。

そこで今回は要介護4の状態においても生活保護を受けることは可能なのか、生活保護を受けた場合は介護費用はどうなるのか、施設に入居することはできるのかについて解説して行きます。

要介護4でも生活保護を受けられる?

結論から言うと、要介護4の状態でも生活保護を受けることは可能です。

生活保護を受けるには国の定めた要件を満たす必要がありますが、本人の身体状況の重さについての要件はありません。

したがって、本人がどれだけ重度の介護が必要であっても要件さえ満たせば、生活保護を受けることができるのです。

生活保護を受けるための要件としては、以下のものを全て満たす必要があります。

- 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たないこと

- 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができないこと

- 生活の援助をしてくれる親族がいないこと

- 資産を所有していないこと

それぞれについて詳しく解説して行きます。

世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たないこと

世帯収入が厚労省の定めた基準額を下回っている場合、生活保護を受給することができます。

例えば東京都の基準額は月13万円と定められており、年収に換算して156万円以下の収入である場合は生活保護の受給対象となります。

基準額については、居住している地域と世帯人数によって金額は異なるため、よく確認してみましょう。

また年金を受給中の場合、この年金は収入と見なされるため注意が必要です。

高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができないこと

生活保護には年齢制限は設けられていないため、0歳から100歳まで誰でも受給可能です。

高齢や障害によって思うように働けない場合に、生活保護の受給対象となります。

そのほか怪我や病気、精神疾患などで働けなくなってしまった場合も、生活保護の対象者となり、給付を受けることができます。

生活の援助をしてくれる親族がいない方

親族から生活の援助を受けられない場合、生活保護の受給が可能です。

通常の場合、生活保護を受けようとする際には、配偶者や子供、兄弟など扶養義務のある3親等の親族から、できる限り援助を受けることが求められます。

しかし、親族から扶養の意思が得られない場合や、金銭面の問題で親族に扶養能力がない場合など、どうしても援助を受けることが難しい場合は、生活保護を受けることができます。

資産を所有していない方

生活費に換金できる資産を持っていない方は、生活保護の受給対象となります。

換金できる資産がある場合は、全て売却して生活費に充てることが求められます。

資産として見られるのは、10万円以上の現金や預貯金だけでなく、土地不動産、生命・医療保険、自動車などがあります。

住宅は賃貸アパートの場合、手放す必要はありませんが、持ち家だと売却が必要になるケースがあるため、注意しましょう。

自動車は、近くに電車やバスなどの公共機関がなかったり、障害があって通院などに必要な場合は、所有が認められることがあります。

要介護4で生活保護を受けると介護費用はどうなる?

要介護4の認定を受けており生活保護の受給者である方は、介護サービスの利用料を自費で支払う必要がなくなります。

というのも生活保護費のなかの「介護扶助」から必要なサービス利用で発生する費用は賄われることになるため、介護保険の給付範囲内であれば、自己負担ゼロで介護サービスを受けることができるのです。

「介護費用によってどうしても生活を続けることが苦しい…」という方は、最後の手段として生活保護を検討してみるとよいでしょう。

しかし、もちろん生活保護を受けたらすべてのサービスが制限なく利用できるというわけではありません。

あくまで利用できるのは、指定の介護支援事業者が作成する計画書に基づく介護サービスのみとなるので注意しておきましょう。

要介護4で生活保護を受けていても介護施設には入居できる?

要介護4で生活保護を受けている方でも、介護施設への入居は可能です。

老人ホームへの入居条件はさまざまですが、年齢や要介護度など、基本的には本人の身体的状態が要件とされています

したがって、身体的状態などの条件を満たしている場合は、生活保護を受給しているか否かを問わず、入居ができる施設はあります。

しかし生活保護を受給していてもすべての施設に入居できるわけではなく、当然入居ができない施設もあります。

前述の通り、入居要件はさまざまのため、施設ごとによく確認してみましょう。

また生活保護受給者の受け入れは可でも、認知症の方やほかの入居者に危害を加える方などは、入居を断られるケースがあるため、注意が必要です。

本章では要介護4で生活保護を受けていても入居できる介護施設を紹介していきます。

- 特養(特別養護老人ホーム)

- ケアハウス

- 住宅型有料老人ホーム

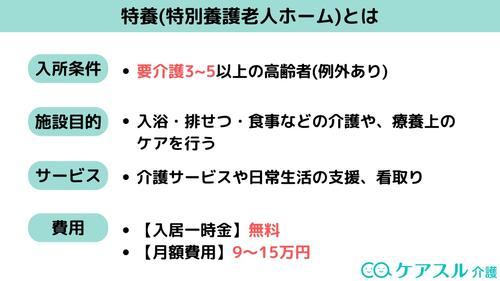

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、主に要介護3以上の方が入所の対象となる介護施設です。

国からの補助金により費用が安いことや、介護サービスが充実しており、終身に渡って利用することができる点が特徴として挙げられます。

長期にわたって手厚い介護サービスを受けられることは大きなメリットと言えるでしょう。また、生活保護者はユニット型個室などの個室に入所することはできず、特養の場合は多床室への入所になります。

ただし、恵まれた環境である分だけ人気が高く、施設によっては入居待ちがあることも多々あります。

都心ではなく地方部であれば、入居待ちがなく入所できる場合もあるため、立地にこだわりが無い場合は地方の特別養護老人ホームも選択肢に入れてみることも大切です。

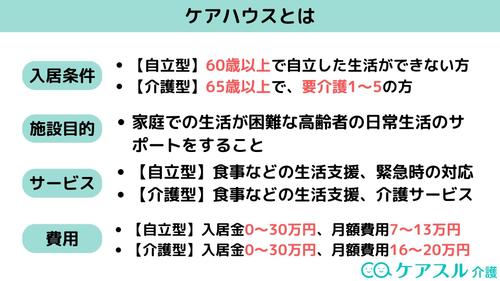

ケアハウス

ケアハウスには食事や洗濯・家事などの生活支援を受けられる「自立型ケアハウス」と、24時間体制で介護サービスを受けられる「介護型ケアハウス」が存在します。

どちらのタイプでも料金が安いことや、居室は基本的に個室が用意されておりプライベートな時間を確保しながら暮らせることはメリットと言えるでしょう。

また、季節のイベントやレクリエーションも充実しており入所者同士の交流がさかんな点も魅力です。

なお数は少ないですが、自立型ケアハウスと介護型ケアハウスを併設している混合型ケアハウスもあります。

このようなタイプのケアハウスであれば、自立しているときは自立型に入居し、介護が必要になったら介護型ケアハウスに移り住むことも可能です。

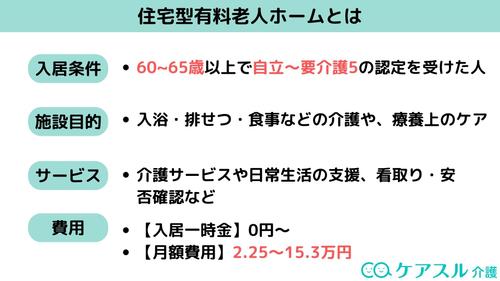

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、民間によって運営されている施設で、自立~要介護の認定を受けた方まで幅広い身体状況の方の入居に対応しています。

民間の施設の場合、生活保護の受給者が入居できるかは施設の価格によって異なることが多いため、よく確認してみることが大切です。

住宅型有料老人ホームは、建物がバリアフリー化されており高齢者や要支援者、要介護者でも住みやすい環境が整っていることが魅力と言えるでしょう。

一般的には住宅型有料老人ホーム内では介護サービスの提供はないため、外部の事業者と契約して介護を受けることになります。

しかし一方で訪問事業所を併設してしている施設も多いため、介護度が上がっても住み続けられる施設も存在するため、前もってよく確認しておきましょう。

まとめ

要介護4の認定を受けていても、生活保護を受けることは可能です。

生活保護を受けるには国の定めた要件を満たす必要がありますが、本人の身体状況の重さについての要件はありません。

したがって、本人がどれだけ重度の介護が必要であっても要件さえ満たせば、生活保護を受けることができるのです。

また必要となる介護サービス費用は生活保護費の「介護扶助」から賄われることになるので、自費での負担はゼロで介護を受けられることになります。

そのほか生活保護を受けていても老人ホーム・介護施設には入居することができます。

ただし全ての施設に入居できるわけではなく、生活保護受給者・要介護4相当の介護を受けられる施設を前もって探しておくことが大切です。