「特養に入所すると、どれくらいの期間過ごすことになるのだろうか」

特養(特別養護老人ホーム)に入居後、どれくらい過ごせるか気になる方は少なくありません。今後どれくらい費用が掛かるのか、もしもの時にどうすればいいのか、悩んでしまう方も多いでしょう。

この記事では、特養の平均入所期間とともに、退去を迫られる理由や今後想定される費用について解説していきます。

入居状況における今後の費用シミュレーションも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

特養(特別養護老人ホーム)の平均入所期間は?

厚生労働省によると、特養(特別養護老人ホーム)の平均入所期間は約3. 5年と報告しています。

特養は、終身まで利用する方が多いことから、他の介護施設と比べて平均入所期間が長いことが見受けられます。なお、介護付き有料老人ホームの平均入所期間は約3. 2年、住宅型有料老人ホームは約1. 9年と算出しています。

特養は看取り対応を行っており、終身での利用を原則としています。入居者の中にも特養を「終の棲家」として利用している方は少なくありません。実際に、特養に入居する年齢層は85歳以上が全体の約60~70%を占めると報告しています。

最も、施設によっては10年以上入居している人や、70代から早期入居している方もいるため、入居者の体調や介護度を踏まえたうえで、今後の計画を立てる必要はあります。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

特養(特別養護老人ホーム)から退去を命じられる理由は?

特養(特別養護老人ホーム)を退去する理由として、主に下記の3つが挙げられます。

- 介護度の改善

- 長期入院

- 迷惑行為

特養の平均入居期間が3. 5年とはいえ、入居している途中で退去を求められることがあります。本章では特養を退去を求められる主な理由について、順に詳しく解説していきます。

介護度の改善

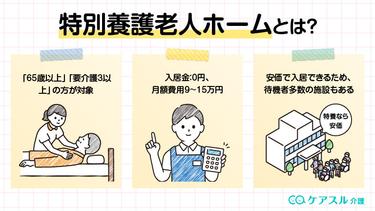

特養(特別養護老人ホーム)に入居中に要介護認定の介護度に改善がみられると、退去を求められることがあります。

特養は原則要介護3以上であることが入居の条件です。特養は、要介護の重度や緊急性を考慮したうえで、入居できる優先順位が決まります。そのため、入居待機者よりも重度や緊急性が低いと判断されると、退去を命じられる可能性があります。

例えば、元々要介護3であった入居者が、施設でのリハビリ等を通じて要介護2以下に改善された場合、退去を迫られてしまうケースもあります。(在宅への復帰を目指して運営している特養も、ごく稀にですがあります)

要介護度が改善されること自体は嬉しいことではありますが、退去しなければならない場合、自宅での生活環境を整えるか、もう一度施設を探す必要があります。

もし要介護度がまた上がってしまった場合、一度退去になった施設と同じ特養に入所することは可能です。しかし、再度入居申込みをする必要があり、以前入居していたから優先的に入所出来るわけではなく、入所の順番を待つ必要があります。

長期入院

特養(特別養護老人ホーム)に入居中に医療機関に長期入院をした場合、退去を求められることがあります。

特養には長期入院に関する規定として、入院後概ね3か月以内に退院することが明らかな場合は、当該特養に円滑に入居できるようにする必要があると基準を設けています。一方、解釈次第では3か月以上入院する場合、再入所の対応をしなくてもいいとも読み取れてしまいます。

そのため、入院先の医師に3か月で退院できる見込みがないと判断された場合、退去を迫られてしまうこともあります。

また、3か月以内に退院ができたとしても、継続的な医療が必要になった場合も退去を命じられる可能性があります。

特養は医師の常駐が義務付けられておらず、定期的に訪問診療が行われますが、施設に来るのは月に1~2回が一般的です。そのため、急な受診が必要な場合は施設内で対応することができず、近隣の提携している病院に搬送されるケースが多いです。

長期入院や頻繁に病院への通院が必要な場合、退去を求められることがあるので注意が必要です。

迷惑行為

入居者や介護士に対して迷惑行為を行うと、退去を求められることがあります。

特養(特別養護老人ホーム)は集団生活を原則としているため、他の入所者への暴力行為や介護士へのセクハラ行為など、一緒に過ごすことが難しいと判断されると退去せざるを得ないことがあります。

また認知症の進行により、他の入居者や介護士への迷惑行為が見受けられると、入居を継続できないことがあります。

有料老人ホームなどの民間施設では、認知症が重度の方の受け入れも行っているところもあります。しかし、特養では認知症によって徘徊や妄言などの症状がみられると、施設側から退去を求められることがあります。

なお、認知症の症状は服薬によって抑えられることもあります。特養(特別養護老人ホーム)で長く過ごすためにも、医師へ相談してみることも推奨します。

もし新しく介護施設を探す必要がある方には、ケアスル 介護がおすすめです。

ケアスル 介護では特養を含めた全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

「予算の範囲内で納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

特養(特別養護老人ホーム)の平均入所期間を考慮した費用

特養(特別養護老人ホーム)の平均入所期間が3.5年の場合、今後どれくらいの費用が掛かるかシミュレーションしていきます。

これから長く特養で過ごす方にとって、今後どれくらい費用が掛かるか気になる方も多いと思われます。

今後特養に入居し続けることで、費用はどれくらいになるのか、一例としてご参考ください。

費用のシミュレーション

特養(特別養護老人ホーム)でかかる介護サービス費用は、要介護度や入居している居室のタイプによって毎月定額で掛かります。

下記では、要介護度や入居する居室を想定し、今後掛かると想定される費用を算出していきます。なお、下記の数字は自己負担額が1割で計算しています。自己負担額が2,3割の方は施設介護サービス費と介護サービス加算を2,3倍に計算して下さい。

介護度:要介護3

入居する居室:従来型多床室

負担限度額段階:2段階目

介護サービス加算:看取り介護費用

※第2段階とは世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下で、預貯金等が550万円以下の方(夫婦で1,550万円以下の方)

| 費用項目 | 1日当たりの費用 | 1か月当たりの費用 | 今後想定される費用

(42か月分) |

| 居住費 | 370円 | 11,100円 | 466,200円 |

| 食費 | 390円 | 11,700円 | 491,400円 |

| 日常生活費 | – | 10,000円 | 420,000円 |

| 施設介護サービス費 | 695円 | 20,850円 | 875,700円 |

| 介護サービス加算 | – | – | 5,880円

(亡くなる30日前より計算) |

| 合計 | 53,650円 | 2,259,180円 |

多床型(相部屋)の場合、病院と同じようなつくりで、大部屋に4つベッドが置かれ、パーテーションで区切られている居室です。食事や入浴も決まった時間に行われるため、運営コストが低く、その分料金が抑えられています。

介護度:要介護5

入居する居室:従来型個室

負担限度額段階:第2段階

介護サービス加算:看取り介護費用

| 費用項目 | 1日当たりの費用 | 1か月当たりの費用 | 今後想定される費用

(42か月分) |

| 居住費 |

420円 |

12,600円 |

529,200円 |

| 食費 |

390円 |

11,700円 |

491,400円 |

| 日常生活費 |

– |

10,000円 |

420,000円 |

| 施設介護サービス費 |

1,639円 |

49,170円 |

2,065,140円 |

| 介護サービス加算 |

– |

– |

5,880円 (亡くなる30日前より計算) |

| 合計 |

83,470円 |

3,511,620円 |

従来型個室は、一室を一名で利用するタイプの個室です。個室には洗面台、トイレなどが備わっていることが多いです。運営コストが掛かる分、多床型と比べると料金が高くなります。

なお、特養(特別養護老人ホーム)の料金は、厚生労働省によって基準額が定まれらているため一律と思われがちですが、地域区分により費用が3~20%まで基準額に上乗せされます。

介護サービス費も施設によって単価が変動するため、入居している施設の料金表から計算してみるのがよいでしょう。

費用シミュレーター

- 1ヶ月ご利用料金(30日を基準とした概算)

- 0円

- 1日あたり(①+②+③)

- 0円

- ①介護保険自己負担額

- 0円

- ②食費

- 0円

- ③居住費

- 0円

※ 1単位10円として計算しています。

※ 加算項目は含まれていません。

※ 日数や端数の処理によって誤差が出ることがございます。

※ 出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」「利用者負担の軽減について」

費用を抑える減免制度

特養(特別養護老人ホーム)の費用を抑えたい場合、以下の減免制度を適切に活用することが考えられます。

- 特定入居者介護サービス費

- 高額介護サービス費

- 高額医療・高額介護合算療養費制度

- 社会福祉法人などの利用者負担減免制度

- 医療費控除

今後特養で長く過ごすにあたり、将来数百万円の費用が掛かることはシミュレーションでも見受けられます。この章では、特養の費用を抑えたい場合に利用できる減免制度について、一つづつ順に解説していきます。

特定入居者介護サービス費

特定入居者介護サービス費とは、特養(特別養護老人ホーム)での居住費と食費の負担限度額が、所得や預貯金などの資産に応じて4段階で定められており、これを超えた場合に介護保険から給付される制度です。

特養では入居者の所得や預貯金の状況により第1段階〜第3段階(2)までの4段階の負担段階に区分されます。その負担限度額が施設に支払う1日当たりの金額になり、その分を超えた分が介護保険から補填されます。

適用条件として、入居者本人を含む世帯全員が市町村民税が非課税であることです。お住まいの自治体が申し込みの窓口です。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、1か月に支払った施設介護サービス費の自己負担額の合計が、所得によって定められた負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻しされる制度です。

介護サービスの利用者負担額は、市町村民税課税世帯、非課税世帯、そして生活保護を受給している方の6つの区分で決められています。

入居する居室タイプと要介護度から介護保険サービスの自己負担額を確認し、その後自治体に申し込みをすることで、区分別の自己限度額を差し引いた分が払い戻されます。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯に対して、1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計が、所得によって定められた負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。

適用対象は医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯が対象であり、年収額の他に70歳未満の人がある場合と、75歳以上がいる場合とで所得区分が定められています。

特養で支払った介護保険の自己負担額以外にも、医療保険で支払いをして自己負担額が利用区分を上回った場合、自治体に申し込みをすることで超えた額を支給してもらえます。

社会福祉法人などの利用者負担減免制度

社会福祉法人などの利用者負担減免制度は、低所得で生計が困難な方に対して介護保険サービスの利用促進を図るために、特養(特別養護老人ホーム)の入居者に対して自治体が補助金を出すという制度です。

こちらは特養以外にも、訪問介護や通所介護など社会福祉法人が運営している介護保険サービスを提供している施設を利用している方が対象になります。

適用条件として年収額や介護保険料を滞納していないなどの要件があり、自治体の認可が下りた場合は特養における居住費及び食費が1/4(老年福祉年金の受給者は1/2)に減額免除されます。

医療費控除

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人と家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除制度です。

特養(特別養護老人ホーム)の場合は、施設介護サービス費、居住費および食費の自己負担額の1/2に相当する額と、おむつ代が医療費控除の対象となります。なお、所得控除を受けるには所轄税務署に確定申告を提出する必要があります。

今後も長く特養(特別養護老人ホーム)で過ごすためにも、減免制度を適切に利用しましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

もし入居者が特養(特別養護老人ホーム)で亡くなったら?

もしも特養(特別養護老人ホーム)で入居者が亡くなってしまったら、下記の手順で対応が必要となります。

- 危篤・臨終の連絡を受ける

- 医師による宣告・エンゼルケア

- 診断書を受け取る

- 葬儀業者へ連絡・ご遺体の搬送

- 葬儀業者との打ち合わせ

葬儀特養は基本的に看取り対応をしている施設が多いため、終の棲家として最期まで利用される方も多いです。厚生労働省においても、介護老人福祉施設の退去者の約70%が死亡(入院先での死亡を含む)を理由と報告しています。

参照:厚生労働省 [第183回社会保障審議会介護給付費分科会【資料2】介護老人保健施設]

なお、看取り対応を行うためには、特養では介護サービス費と別に、看取り介護加算が必要になります。

看取り介護加算とは、医師が回復の見込みがないと判断した入居者に対して、本人またはその家族が看取り介護を希望した場合のみ、医師・看護師及び介護施設が連携して看取り介護を実施する場合にかかる費用です。

看取り介護では、ターミナルケアと違い医療行為を行わないという点があります。延命治療を行わず、肉体や精神の苦痛を緩和させつつ、人としての尊厳を残したまま生活支援をすることを目的にしています。

そのため、もしもの時のためにも、ご本人が元気なうちに意向を確認することが大切です。

なお、特養で亡くなってしまった場合は、他の入居者にご迷惑をかけないよう配慮が必要です。

特養では施設内での葬儀を基本的に行っていないため、葬儀業者への手配が必要です。施設によっては葬儀会社の紹介を受けたり、葬儀を含めた手続きを代行してくれるところもあります。

葬儀が落ち着いたら、特養に出向き、生前お世話になったお礼と弔問のお礼をしましょう。入居者の遺品や形見を引き取る際に、財産系の書類や預貯金などを持ち込んでいた場合、相続税の申告を亡くなった日から10か月後までに行う必要があります。

特養では身体の弱っている方や神経が過敏になっている高齢者も多いため、ストレスを与えないよう作業をする必要があります。施設によっては、短期間で退去を求められることがありますので、あらかじめ確認しましょう。

特養(特別養護老人ホーム)で健やかに過ごすために

特養(特別養護老人ホーム)の平均入所期間は、3.5年と報告されています。

これからも特養で過ごしていくためには、ご本人が健康であることはもちろん、今後どれくらいの費用が掛かるのか前もって計画する必要もあります。

また、いざという時にどういう対応をしてほしいか、ご本人と元気なうちに話し合っておくことも大切です。

特養で健やかに過ごすためにも、ぜひこの記事を参考にしてください。

厚生労働省によると、特養(特別養護老人ホーム)の平均入所期間は約3. 5年と報告しています。詳しくはこちらをご覧ください。

特養(特別養護老人ホーム)から退去を命じられる理由として、「介護度の改善」「長期入院」「迷惑行為」が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。