「認知症の両親がよく分からないものを契約してしまった……」「認知症の人が行う契約って無効にならないの?」とお悩みではありませんか?

本記事では認知症の両親が不動産などといった、大きな契約をしてしまった場合に可能な無効にする方法を紹介します。

また同じことが起きないよう、ご家族ができる予防策や詐欺と気づいたときにどのような対処をすればよいかまで詳しく解説します。

認知症の方が行う契約は「無効」にできる

結論からいうと、認知症の方が行ってしまった契約は「無効」です。

認知症の方は病気の症状によって、意思決定が難しくなります。そのため正常な判断ができず、営業者の言いなりになってしまうことも少なくありません。

意思決定をしっかり行えるか、契約したことを記憶しているかなどで契約の有無を判断します。

そこで認知症が原因であいまいな契約をした場合は、その親族などが訴えることで無効化が可能です。

認知症の方が契約をした場合に無効にする方法

ここからは認知症の方が契約をしてしまった場合、無効化するために利用できる法律について解説します。

1.消費者契約法の利用

認知症の方が行った契約を無効化する場合、消費者契約法が利用できます。

- 契約者の誤認による契約の取消権(1項・2項)

- 契約者が困惑したことによる契約の取消権(3項)

- 大量契約の取消権(4項)

1つずつどのようなものか解説します。

契約者の誤認による契約の取消権(1項・2項)

消費契約法の1項・2項では、以下のように定められています。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

これらを要約すると、以下となります。

- 不利益な情報は与えない

- 重要事項を話さない

- 嘘を話した

上記のような状態で、契約者がきちんと内容を理解していないまま契約した場合は無効化できます。

契約者が困惑したことによる契約の取消権(3項)

消費契約法の3項では、以下のように定められています。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

これらを要約すると、以下となります。

- 契約するまで自宅に居座られた

- 帰らせてもらえなかった

- ライブイベントへの過剰な損得アピールを行った

- 不安を煽るような言い方をした

上記のように、契約せざるを得ない状況を作り出した場合も契約解除が可能です。ここで重要なのは、契約者が困惑していたかどうかといえます。

大量契約の取消権(4項)

消費契約法の4項では、以下のように定められています。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(中略)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

これらを要約すると、以下となります。

- 物品の大量契約

- 無断でのサービス期間延長

契約者にとって必要な物品・サービスでも、過剰な量や回数だと理解したうえでの勧誘であれば、これに該当します。

異常な契約とみなされ、強引な契約ではなかったとしても取り消しが可能です。

2.特定商取引法の利用

認知症の方が行った契約を無効化する場合、特定商取引法が利用できます。

特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。(出典:特定商取引法ガイド)

認知症の方が行った契約を無効化するには、以下2つの方法を利用できます。

- クーリングオフ

- 中途解約権

こちらも1つずつ解説します。

クーリングオフ

クーリングオフとは、8日以内であれば契約解除ができる制度です。

契約時には書類にサインしたり、控えを利用者が受け取りますよね。その日時から8日以内なので、解約したいと感じたらすぐに契約元へ連絡をしましょう。

ちなみにクーリングオフできる対象は「訪問販売や電話勧誘販売」と「1年以上の契約が必要な保険」です。

訪問販売・電話勧誘販売は、契約が継続するもので以下の7つと定められています。

- エステティック

- 美容医療

- 語学教室

- 家庭教師

- 学習塾

- パソコン教室

- 結婚相手紹介

中途解約権

中途解約権とは、契約期間の途中であっても、当事者のいずれかが一方的に契約を終了させられる旨を定める条項です。(引用:契約ウォッチ)

認知症といった意思確認が難しい病気を抱えている方は、誤認による契約が認められます。そのため中途解約権を利用すれば、8日経過した契約も解除可能です。

3.民法の利用

認知症の方が行った契約を無効化する場合、民法を利用しましょう。

民法95条と96条により、錯誤や詐欺、脅迫に基づいた契約を無効化できます。認知症は錯誤、詐欺契約では脅迫などを理由にキャンセルが可能です。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症の方が行った契約が「詐欺かも」と感じたらしてほしいこと

認知症の方が行った契約を見つけるのは、親族の方が大半です。また見つけた契約のなかには「詐欺かも」と考えられる、巧妙な手口のものもあるでしょう。

そこでここからは契約が「詐欺かも」と感じたときにご家族で行ってほしいことを紹介します。

もちろん訴えるなどの法的措置も重要ですが、何より契約解除と再犯防止を早急に行いましょう。

1.まずは本人の意思確認

認知症の方は症状の進行度によって、契約した自覚があったりなかったりします。そのため、まずは契約者本人に意思確認をしましょう。

自覚がない場合は、その証言を音声録音や録画などで保存しておいてください。契約を無効化するために裁判などが必要となったとき、証拠として扱えます。

自覚がない場合は、なぜ契約したのかを聞きましょう。もし「自分でも契約した記憶がなき」「理由が分からない」と話すなら、同様に録音・録画で記録しておきましょう。

ただし認知症であっても、症状が軽度であれば、明確な意思から契約をした場合もあります。この場合は、認知症による契約の無効化はできません。

2.クーリングオフをする

認知症である・ないに関わらず、クーリングオフなら「契約から8日以内の申請」で無効化できます。

たとえば不動産契約をしてしまった場合は、以下のような条件でクーリングオフが可能です。

- 売主が宅地建物取引業者

- 事務所等以外の場所での契約

上記2つさえクリアしていれば、無条件でクーリングオフが可能です。

しかし、悪徳な不動産契約者の場合は8日を過ぎるまで、杜撰な対応で引き伸ばす方もいます。その際にはしっかりと対応されなかったことを理由に、裁判などを起こすとよいでしょう。

3.同じような問題が起きないようにご家族で話し合う

認知症は、基本的に進行を抑える治療しかできません。したがって、今後も同じように契約してしまう可能性もあります。

そこで、ご家族で再犯防止の対策を検討するとよいでしょう。

たとえば同居のできるご家族がいれば、契約無効の件をきっかけに一緒に住むのもおすすめです。また同居は難しくても、書類に必要な印鑑などを回収しておいたり電話をこまめにかけたりするのも防止になります。

契約内容や状況、認知症の方の証言などによっては無効化できない可能性もあります。認知症だからといって契約の無効化ができる保証はないため、事前の対策が必要です。

契約防止のために利用できる法定後見制度について

ここからは、認知症の方が契約しないようにするために利用できる「法定後見制度」を紹介します。法定後見制度には、3つの種類があります。

- 成年後見制度

- 保佐制度

- 補助制度

それぞれ解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、日用品以外のものを購入する際に後見人の同意を得る必要があるというものです。

これは後見人の同意がなければ「認知症の方が症状によって意思がない状態で契約した」ものとして、無効化できます。

保佐制度とは

保佐制度とは、成年後見制度よりも自由です。日用品の購入以外でも、後見人の同意を得る必要はありません。

しかしたとえば借金の補填、不動産の購入といった責任のある行動については後見人の同意が必要です。認知症でも、特に軽度の方などに適用されます。

補助制度とは

補助制度とは裁判所が審判で決定したもの以外であれば、後見人の同意なく行動ができるものです。それが仮に法律行為であってもできます。

そのため、もし認知症を抱えている方が何度も契約をしてしまうようになった際には、後ろ盾(補助人)を立てるとよいでしょう。法定後見の利用があるほうが、後に契約を無効化しやすいです。

認知症の方が起こしやすい契約トラブルを理解しておこう

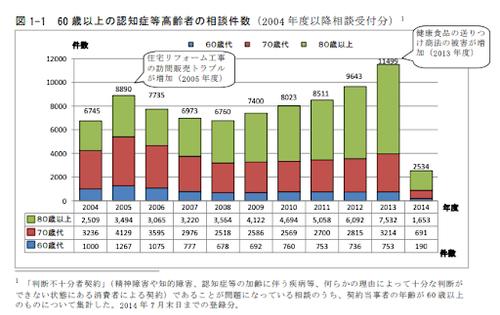

このグラフをみると、2014年には60 歳以上の認知症等高齢者の相談件数が激減していますが、2013年までは上がっています。

引用:国民生活センター[60 歳以上の認知症等高齢者の相談件数]

それほど認知症高齢者の方にとって、契約トラブルが身近にあるものといえるでしょう。

そこでここからは、認知症の方が起こしやすい契約トラブルについて3つ紹介します。どれも国民生活センターの資料をもとに解説します。

1.自宅から健康食品や契約書などが見つかった

父と二人暮らしをしている認知症の母の自宅から健康食品とその契約書や払込票が見つかり、母が電話勧誘で約 5 万円の健康食品を購入していたことがわかった。支払いは分割払いになっており、1 回目はすでに代引配達で約 1 万 4,000 円を支払っている。

母はこれまでにも色々な業者から電話勧誘によって健康食品を購入しているが、電話を切ると

今まで話していたことを全く覚えていない状況だ。残金を支払わなくてはならないか。

(相談受付:2014 年 7 月、契約者:70 歳代、女性、京都府)

引用:国民生活センター

この事例では、電話勧誘による契約でした。契約者は認知症で、電話直後でも記憶があいまいなようなので、成年後見制度を利用するとよいでしょう。

2.訪問販売で契約した大量のふとんが居室に置いてあるのに気づいた

一人暮らしをしていた認知症の母の家を片付けていたところ、大量の羽毛ふとん等が部屋に置いてあることに気づいた。訪問販売で次々と 10 件以上も契約させられており、総額で約 340 万円もの契約(既支払金額は約 320 万円)になっていることがわかった。解約して返金を求めたい。

(相談受付:2014 年 4 月、契約者:70 歳代、女性、石川県)

引用:国民生活センター

この事例では、訪問販売での契約トラブルのようです。悪質なのは10件以上も契約させられているという点で、さまざまな会社の訪問販売企業で情報が共有されていた可能性もあります。

この場合は、大量契約の取消権が利用できるでしょう。

3.2 社の新聞が配達されているのに気づいた

父母ともに認知症で二人で暮らしているが、実家に戻った際に 2 社の新聞が配達されていることがわかった。

今まで契約していた新聞販売店に確認したところ、「契約があと 1 年残っている」と言われた。

新規に契約した新聞販売店については、業者が実家を訪問した際に、「今契約している新聞が間もなく終わる」と言われ、契約したようだ。新しく契約した新聞を解約したい。

(相談受付:2013 年 9 月、契約者:80 歳代、女性、宮崎県)

引用:国民生活センター

この事例では、上記と同様に訪問販売でのトラブルでした。今まで読んでいた新聞がなくなると嘘をつかれたことで、新規に契約しています。

この場合は、契約者の誤認による契約の取消権が利用できるでしょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症の方が行った契約が無効になるか不安なら「弁護士相談」もおすすめ

本記事では、認知症の方が契約したものの無効化ができるかを解説しました。しかし状況によっては、本当に契約が無効になるのか不安に感じる方もいるでしょう。

その場合は、弁護士に相談するというのも一つの手です。依頼する前に、法テラスを利用すると無料相談が行えます。

また前述の通り、悪徳な会社であれば延滞金・解約金といった金銭の要求をされる可能性もあります。こういった場合も、弁護士への相談で解決しましょう。

認知症の方が行う契約は「無効」にできます。詳しくはこちらをご覧ください。

まずは本人の意思確認をして、契約についてはクーリングオフをしましょう。また同じような問題が起きないように、ご家族で話し合うことも重要です。詳しくはこちらをご覧ください。