「療養型病院の費用がいくらかかるか不安」「療養型病院の費用を抑える工夫が知りたい」このような悩みや疑問がある方はいませんか?継続的な医療や介護が受けられる施設として、療養型病院があります。

長期のサービスが受けられる一方で、費用が気になる方も多いでしょう。そこで、本記事では療養型病院でかかる費用を紹介します。また、費用が高額になる場合の対策や他施設との比較も紹介しますので、希望にあった施設選びの参考にしましょう。

療養型病院とは?特徴やサービス内容を紹介

療養型病院とは療養病床のある病院です。病院には病床の種類が5つあります。

- 精神病床

- 感染病床

- 結核病床

- 療養病床

- 一般病床

このうち、精神病床や感染病床、結核病床は特定の病気がある場合に入院する病床です。

一般病床は病気になったばかりで症状が安定しない急性期(きゅうせいき)に入院する病床です。そして療養病床は症状の変化は激しくないものの、病気が長期化して、継続した治療や看護が必要な慢性期(まんせいき)に入院する病床になります。

療養型病院の特徴

療養型病院にある療養病床は一般病床に比べ、医師や看護師の割合が少ないのが特徴です。

| 療養病床 | 一般病床 | |

|---|---|---|

| 医師 | 患者48人に対して医師1名 | 患者16人に対して医師1名 |

| 看護師 | 患者4名に対して看護師1名 | 患者3名に対して看護師1名 |

| 看護補助者 | 患者4名に対して看護補助者1名 | 特に規定はなし |

ただし、療養病床は看護補助者の配置が定められています。これは、医師の治療が中心の一般病床と異なり、療養上の世話に対する比重が大きいためです。

特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)などは介護保険が適応される施設ですが、療養型病院は医療保険の適応となります。介護施設と比べると、医師や看護師の配置は充実しています。そのため、介護施設で対応が難しい病気や状態の方でも受け入れが可能です。

入院される方に対して疾患や状態、必要な処置によって医療区分と呼ばれる3つの区分が規定されています。

| 疾患や状態 | 必要な処置 | |

|---|---|---|

| 医療区分3 | ・スモン ・医師や看護師が、常に監視・管理をしている状態 |

・24時間の点滴 ・中心静脈栄養 ・人工呼吸器 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄 など |

| 医療区分2 | ・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病 ・脊髄損傷(頸髄損傷) ・肺炎 ・尿路感染症 ・褥瘡 など |

・透析 ・発熱又は嘔吐をともなう経腸栄養 ・喀痰吸引(1日8回以上) ・気管切開・気管内挿管のケア ・頻回の血糖チェック ・創傷処置 など |

| 医療区分1 | 医療区分2・3に該当しない場合 | |

療養型病院では医療区分2や3の方の入院が優先されます。医療区分によって費用が異なるため、後ほど詳しく解説します。

参照:厚生労働省「療養病床に関する基礎資料」「療養病棟入院基本料 医療区分」

サービス内容

療養型病院は医師や看護師が配置されており、継続的な治療が行われます。そのため、介護施設で受け入れが難しいような状態の方でも入院が可能で、介護を受けながら治療を継続できます。また、医師や看護師、看護補助者、リハビリスタッフなどを配置して、各専門職のサービスが受けられます。ただし、医師の配置は一般病床に比べると少ないため、手術や専門性の高い治療などは困難です。

夜間は看護師が配置されており、介護保険の施設に比べて以下のような治療が多く実施されています。

- 酸素療法

- 人工呼吸器

- 経管栄養

- 喀痰吸引

- 気管切開のケア

これらの治療は長期間かつ昼夜問わない対応が必要になります。そのため、介護施設では制限されるような医療行為ですが、療養型病院では実施可能です。

入院期間の目安

療養型病院は継続した治療を目的とする病院なので、一般病床と比較すると長期間の入院が可能です。2022年9月のデータでは、一般病床の入院期間の平均が16. 1日と半月ほどであるのに対して、療養病床は122. 6日と4ヶ月ほどになっています。場合によっては1年以上入院される方もいます。

一方、介護保険の施設では、特別養護老人ホームは看取りまで対応可能な施設で長期間の入居が前提となっています。そのため、平均で4年近く入所しています。また、介護老人保健施設の入所期間は平均1年弱ですので、療養型病院の入院期間は両施設の中間になります。

参照:厚生労働省「病院報告(令和4年9月分概算)」「介護老人保健施設 (参考資料)」

介護療養型医療施設との違い

療養型病院と混同されやすい施設として、介護療養型医療施設があります。介護療養型医療施設は要介護度の高い方でも入居ができ、医師や看護師も配置されているため医療サービスも充実しています。医療保険ではなく介護保険が適応され、人員配置の基準が若干異なります。

| 療養型病院 | 介護療養型医療施設 | |

|---|---|---|

| 医師 | 患者48人に対して医師1名 | 患者16人に対して医師1名 |

| 看護師 | 患者4名に対して看護師1名 | 患者6名に対して看護師1名 |

| 介護スタッフ | 患者4名に対して看護補助者1名 | 患者6名に対して介護スタッフ1名 |

療養型病院に比べて、看護師の割合は少なく、介護スタッフ(療養型病院の場合は看護補助者)の割合が多くなっています。そのため、医療の必要性がより高い場合は療養型病院で、医療の必要性が比較的低く手厚い介護サポートが受けたい場合は介護療養型病床で対応できるようになっています。

しかし実際には、入居者のニーズが療養型病院と大きな差がないため、介護医療型医療施設は2024年の3月までに廃止される予定になっています。

参照:厚生労働省「療養病床に関する基礎資料」「介護療養型医療施設」

療養型病院の費用を徹底解説

療養型病院の費用について以下の項目ごとに解説します。

- 入院費

- 食費

- 居住費

- そのほかの費用

それぞれの費用は前述の医療区分や日常生活の自立度による区分(ADL区分)によって変わります。区分ごとの費用も紹介するので、入所を検討する場合の参考にしてください。

入院費

療養型病院の入院費は、医療区分やADL区分によって異なります。ADL区分は以下の4つの日常生活の動作を6段階で点数をつけて決定します。

- ベッド上の可動性

- 移乗

- 食事

- トイレの使用

評価の段階分けは以下の表の通りです。

| 点数 | 介助量の目安 |

|---|---|

| 0 | 手助けや準備、観察はいらない又は1、2回 |

| 1 | 物や用具を患者さんの手の届く範囲に置くことが3回以上 |

| 2 | 見守り、励まし、誘導が3回以上 |

| 3 | 動作の大部分(50%以上)は自分でできる。手足の動きを助けるなどの、体重を支えない援助を3回以上 |

| 4 | 動作の大部分(50%以上)は自分でできるが、体重を支える援助を3回以上 |

| 5 | 動作の一部(50%未満)しか自分でできず、体重を支える援助を3回以上 |

| 6 | まる3日間すべての面で他者が全面援助した |

点数の合計が11点未満は区分1、11点から22点が区分2、23点以上が区分3となります。このADL区分と医療区分によって以下のように1日あたりの入院費が変わります(医療保険の1割負担の場合)。

| 区分 | 医療区分3 | 医療区分2 | 医療区分1 |

|---|---|---|---|

| ADL区分3 | 1,813円 (54,390円/月) |

1,414円 (42,429円/月) |

968円 (29,040円/月) |

| ADL区分2 | 1,758円 (52,740円/月) |

1,386円 (41,580円/月) |

920円 (27,600円/月) |

| ADL区分1 | 1,471円 (44,130円/月) |

1,232円 (36,960円/月) |

815円 (24,450円/月) |

ADL区分3の場合より多くの介護が必要とされ、入院費が高くなります。また、医療区分3の場合に最も医療が必要なため、入院費が高くなります。

参照:厚生労働省「療養病棟入院基本料 医療区分」「令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療)」

食費

1食分の食費は医療区分や所得に応じて以下のように変わります。

| 区分 | 医療区分1 | 医療区分2・3 | 指定難病 |

|---|---|---|---|

| 課税世帯 | 460円 | 460円 | 260円 |

| 低所得者2(住民税非課税世帯) | 210円 | ||

| 低所得者1(年金収入80万円以下など) | 100円または130円 | ||

医療区分とは別に国が定めた難病(指定難病)の方は費用が安くなります。

居住費

居住費は食費とは違い、区分や所得による差はなく一律370円となっています。ただし、指定難病の場合は食費と同様に安くなっており、居住費は無料になります。また、個室を使用する場合は、別途自己負担により個室代が必要になります。金額は施設によって差があるので、事前に確認するようにしましょう。

参照:厚生労働省「医療療養病床に入院している65歳以上の皆さまへ | 光熱水費の負担が変わります」

そのほかの費用

医療保険でかかる費用として、入院費のほかにさまざまな加算があります。例えば、理学療法士や作業療法士によるリハビリや褥瘡対策、認知症ケアなどに対する加算です。これらの加算を施設が算定している場合は、基本の入院費に加えて加算の点数に合わせた費用がかかります。

また、自費で必要な費用の例として、次のようなものがあります。

- おむつ代

- 病院での衣服代

- 個室代

- テレビカード代

- 電気代

金額は施設によって決められており、これ以外にも施設独自のサービスに対して自費での支払いが必要な場合があります。

療養型病院の費用が高額な場合の対処方法

療養型病院の費用が高額な場合は以下の制度が利用できます。

- 高額療養費制度

- 高額療養貸付制度

- 負担軽減措置

療養型病院は治療の内容や介護の必要性によっては、費用が高くなってしまいます。そのため上記のような制度や支払い方法の工夫を知って、いざというときに活用できるようにしましょう。

高額療養費制度を利用する

高額療養費制度は医療機関や薬局などで1カ月に支払った金額が、上限額を超えた場合に活用できる制度です。上限額は年齢や所得によって異なり、上限額を超えた金額が支給されます。

| 70歳以上の場合 | |||

|---|---|---|---|

| 対象 | 区分 | 1カ月の上限(世帯) | |

| 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | ||

| 現役並み | 年収1,160万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000)×1% | |

| 年収約770万円以上約1159万円未満 | 167,400円+(医療費−558,000)×1% | ||

| 年収約370万円以上約769万円未満 | 80,100円+(医療費−267,000)×1% | ||

| 一般 | 年収156万円以上約369万円 | 18,000円

(年144,000円) |

57,600円 |

| 住民税非課税 | 住民税非課税世帯 | 外来ごと

8,000円 |

24,600円 |

| 住民税非課税世帯(年収80万円以下) | 15,000円 | ||

療養型病院のような入院の場合、同じ医療保険を使用している方が世帯にいれば支払い金額を合算して計算できます。また、別の医療機関を受診してかかった金額も合算できます。ただし、食費やおむつ代、個室代などの自己負担分は金額に含まれないため注意しましょう。

参照:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養貸付制度を利用する

高額療養費制度を利用した場合、上限を超えた金額が支給されるのは医療費が請求されてから3カ月程度かかります。そのため、支給されるまでに自己負担分の支払いが困難な場合もあるでしょう。そこで使用できるのが高額療養貸付制度です。

高額療養貸付制度は高額療養制度により支給される金額の8割相当を無利子で貸し付ける制度です。そして、支給されたあとに、そのまま返済金に充てられます。無利子のため、安心して利用できる制度です。

所得に応じた負担軽減措置を利用する

食費の自己負担分を支払ったり、高額療養費制度の利用をしたりする場合に、所得に応じて負担が軽減されます。前述の表で紹介した食費に関しては、住民税非課税世帯であれば、支払いが210円となり、課税世帯と比べて250円の減額になります。年収が80万円以下の場合はさらに減額されます。

負担の軽減を受ける場合は、加入している健康保険組合への申請が必要になるため、忘れずに行うようにしましょう。

分割払いを利用する

病院によって自己負担分を分割払いできる場合があります。状態の悪化で必要な治療が急に増えた場合など、想定より費用が高額になったときに上手に活用しましょう。ただし、すべての病院で分割払いができるとは限らないので、事前に病院の支払い受付やソーシャルワーカーなどに相談してみましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

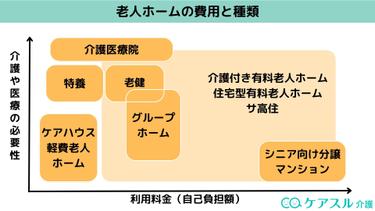

療養型病院とほかの施設の費用を比較

療養型病院と比較される施設として、自治体や社会福祉法人が運営する公的な以下の介護施設があります。

- 介護医療院

- 特養(特別養護老人ホーム)

- 介護療養型老健(介護療養型老人保健施設)

ほかの施設の費用やサービス内容を知ると、施設を選ぶ際に選択肢を増やせます。それぞれの施設について解説するため、参考にしましょう。

介護医療院

介護医療院は要介護認定された高齢者が長期間の療養と生活の支援を受けながら生活する施設です。地域の住民のニーズや必要な資源に応じられるよう、2つのタイプに分けられます。

| 1型 | 2型 | |

|---|---|---|

| 医師 | 入居者48人に対して医師1名 | 入居者100名に対して医師1名 |

| 看護師 | 入居者6人に対して看護師1人 | 入居者6人に対して看護師1人 |

| 介護スタッフ | 入居者5人に対して介護スタッフ1人 | 入居者6人に対して介護スタッフ1人 |

| リハビリスタッフ | 適当数 | 適当数 |

1型は従来の介護療養型医療施設に近い基準になっており、医師の配置が充実しているため、より医療ニーズの高い方へ対応が可能です。一方、2型は介護老人保健施設に近い基準になっており、介護スタッフの配置を充実させ、介護ニーズへの対応を手厚くしています。どちらのタイプでも、有料老人ホームや特別養護老人ホームなどの介護施設に比べて、手厚い医療サービスが提供され、重度の介護が必要な方でも対応できます。

療養型病院に似た介護療養型医療施設に変わる施設として作られたため、療養型病院に近い費用が必要です。特養や老健に比べると費用が高い傾向があります。

参照:厚生労働省「介護療養病床・介護医療院の これまでの経緯」

特養(特別養護老人ホーム)

特養(特別養護老人ホーム)は要介護認定された高齢者が、介護を受けながら施設生活を送るための施設です。終身にわたって介護を受けるのを想定されており、要介護3以上でないと入居できません。

医師や看護師は配置されてますが、特養では医師が非常勤で、看護師は24時間常駐しない場合もあります。そのため、医療ニーズが高い方への対応は困難で、介護医療院や介護療養型老健の方が充実した対応が可能です。

その分、特養は療養型病院や介護医療院、介護療養型老健に比べると費用が安いのが特徴で、病気の治療やリハビリの必要性が低くなった場合に移る施設として検討されます。

介護療養型老健(介護療養型老人保健施設)

介護療養型老健(介護療養型老人保健施設)は通常の老健より医療ニーズへの対応を充実させた施設です。以下のような取り組みが評価される仕組みになっています。

- 夜間に入居者41名に対して看護師1名以上確保した場合の報酬を設定

- 医師や看護師による終末期の看取り体制を評価

- 「常時頻回の喀痰吸引」「人工腎臓の実施で重篤な合併症がある状態」「ストーマが設置されている状態」などで医学的な管理や必要な処置の実施を評価

これに加えて、通常の老健のような介護やリハビリの実施が提供されます。通常の老健であれば3カ月での在宅復帰に向けてリハビリが実施され、施設によっては在宅復帰が困難な場合は、別の施設への転居が求められます。しかし、介護療養型老健は長期間の療養が想定されているため、特別な期限は定められていません。

費用は介護医療院に比較すると安いですが、特別養護老人ホームと比較すると高い傾向にあります。

参照:厚生労働省「療養病床から転換した介護老人保健施設について」

療養型病院の費用は区分によって異なる!高額な場合は制度の利用を検討しよう

療養型病院では病気の種類や状態、介護量によって区分が決まっており、必要な費用が変わります。施設によっておむつ代や個室代などの費用も異なるため、事前にどのくらい費用が必要か確認しましょう。費用が高額になり、支払いが難しい場合は高額療養費制度などの利用や分割払いが可能なため、必要に応じて活用しましょう。

また、療養型病院のように医師や看護師が配置されている介護施設があります。それぞれの施設の特徴や費用を知って、より安心して生活できる施設を選びましょう。