「介護費と医療費の負担が大きく、生活費を圧迫している」「費用負担を減らせる方法はないのかな?」などと思っている方はいませんか?介護や医療を必要とすればするほど、毎月の費用負担は大きくなってしまいます。

介護費や医療費の負担軽減に役立つのが、高額介護合算療養費です。しかし、実際に使った経験がないと、具体的にどのような制度なのかわかりません。

今回は高額介護合算療養費の概要について、ケース別の費用計算例などと一緒にわかりやすく解説します。

高額介護合算療養費とは医療費・介護費の負担を減らせる制度

高額介護合算療養費は、日常的にかかる医療費や介護費の負担軽減に役立つ制度です。2008年4月1日から利用できるようになりました。

毎年8月1日〜翌年7月31日までの医療保険・介護保険の自己負担額が高額な場合、負担を軽減できます。制度を上手に活用すれば医療費用・介護費用の負担を減らして、生活費の悩みを解消できるでしょう。

ただし自己負担の限度額や軽減対象となるサービスは決まっているため、注意が必要です。「収入が多かったため、想定よりも自己負担額が多くなってしまった」「負担を減らせると思ったら、対象外のサービスだった」などを避けるためにも、事前に詳細を理解しておかなければいけません。

自己負担の限度額

1年間の医療費と介護費の自己負担額を合算して、基準よりもオーバーした場合に限度額を超えた分が支給されます。自己負担の限度額は大きく70歳以上と70歳未満に分かれ、さらに収入によって以下のように異なります。

70歳未満の場合

| 年収 | 上限額 |

| 1,160万円以上 | 212万円 |

| 770万円~1,160万円 | 141万円 |

| 370万円~770万円 | 67万円 |

| ~370万円 | 60万円 |

| 住民税非課税 | 34万円 |

70歳以上の場合

| 年収 | 上限額 |

| 1,160万円以上 | 212万円 |

| 770万円~1,160万円 | 141万円 |

| 370万円~770万円 | 67万円 |

| ~370万円 | 56万円 |

| 住民税非課税 | 31万円 |

| 住民税非課税(一定額以下) | 19万円 |

例えば、70歳未満で住民税非課税の場合、1年間の医療費・介護費の自己負担合計が34万円を超えると、超えた分が戻ってきます。

対象となるサービス

対象となる主なサービスは以下の通りです。

- 特養(特別養護老人ホーム)やグループホームなどの入所施設における介護サービス費

- デイサービスや訪問介護などの在宅で利用する介護サービス費

- 医療機関の診察代や治療費、薬代、手術代などの医療費

上記以外にも対象となるサービスがあります。現在利用しているサービス、またはこれから利用予定のサービスが対象かどうかは、市区町村の担当窓口へ相談してみましょう。

対象とならないサービス

すべての医療費・介護費が対象となるわけではないため、注意してください。対象とならない主なサービスは次の通りです。

- 入所施設における居住費

- 特定福祉用具の購入費

- 住宅改修費

- 介護保険の支給限度額を超えた自己負担費

- 入所施設と医療機関における食費や差額ベッド費

- 保険が適用されない手術費や高度先進医療費

「制度が適用されると思っていたのに、対象外だった」といったリスクを避けるためにも、事前に対象となるかどうかを確認してください。

高額介護サービス費・高額療養費との違い

名称がよく似たものとして「高額介護サービス費」「高額療養費」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

まず高額介護サービス費は介護費用のみが、高額療養費は医療費のみが適用されます。そのため、介護費のみの負担を減らしたいときは高額介護サービス費を、医療費のみの負担を減らしたいときは高額療養費を利用するとよいでしょう。

また高額介護サービス費と高額療養費は月単位で計算するのも、大きな違いです。

高額介護合算療養費の支給を受けるための条件

高額介護合算療養費の支給を受けるためには、大きく2つの条件があります。

- 同一の世帯内で医療保険と介護保険を利用している

- 医療費と介護費の1年間の合計費用が限度額を超えている

医療保険は国民健康保険や健康保険、後期高齢者医療制度などが該当します。同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用しなければいけません。また前述したように、医療費と介護費の年間合計費用が限度額を超えている必要もあります。

高額介護合算療養費のケース別の費用計算例

制度の概要を理解しても、具体的にどう計算すればよいのか、またどのくらい費用が戻ってくるのかわからない方がいるかもしれません。以下でケース別の費用計算例を紹介します。

①70歳未満の夫婦

まずはどちらも70歳未満の夫婦の計算例です。

- 夫(68歳、年収220万円)の年間自己負担額:医療費50万円、介護費10万円

- 妻(67歳、年収85万円)の年間自己負担額:医療費15万円、介護費10万円

- 世帯の年間負担額合計:医療費65万円、介護費20万円

世帯収入は夫220万円・妻85万円を足して、合計305万円です。「年収165万円~370万円」の区分に当てはまり、年間の自己負担上限額は60万円となります。

年間負担額合計は医療費65万円・介護費20万円で、合計すると85万円です。自己負担上限額の60万円を超えた分が支給されるため、25万円が戻ってきます。

②70歳以上の夫婦

続いては夫婦のどちらも70歳以上の計算例です。

- 夫(73歳、年収300万円)の年間自己負担額:医療費35万円、介護費8万円

- 妻(71歳、年収95万円)の年間自己負担額:医療費45万円、介護費25万円

- 世帯の負担額合計:医療費80万円、介護費33万円

世帯収入は夫300万円・妻95万円を足して、合計395万円です。「年収370万円~770万円」の区分に当てはまり、年間の自己負担上限額は67万円となります。

年間負担額合計は医療費80万円・介護費33万円で、合計すると113万円です。自己負担上限額の67万円を超えた分が支給されるため、46万円が戻ってきます。

③72歳の夫婦と40歳の息子

最後は70歳以上と70歳未満の年齢の方が混在する世帯の計算例です。

- 夫(72歳、年収250万円)の年間自己負担額:医療費30万円、介護費10万円

- 妻(72歳、年収70万円)の年間自己負担額:医療費20万円、介護費5万円

- 息子(40歳、年収300万円)の年間自己負担額:医療費50万円、介護費5万円

- 夫婦の負担額合計:医療費50万円、介護費15万円

まずは70歳以上の夫婦の自己負担額と限度額を計算します。自己負担額は医療費50万円・介護費15万円で、合計65万円です。年収は夫250万円・妻70万円で合計320万円となり、限度額は「年収165万円~370万円」区分の56万円とわかります。65万円から56万円を差し引き、9万円が実際の自己負担額です。

限度額を超えた分は、40歳の息子の自己負担額に適用できます。息子の年収は300万円のため「年収156万~370万円」の区分に該当し、限度額は60万円です。息子の自己負担額合計は医療費50万円・介護費5万円で、合計55万円。さらに夫婦の実際の自己負担額9万円を足すと64万円となり、4万円が戻ってきます。

高額介護合算療養費の申請方法

高額介護合算療養費を利用するためには、所定の手続きが必要です。以下で申請方法の流れを見ていきましょう。

①市区町村へ申請書を提出する

まずは住んでいる市区町村の担当窓口へ行って「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出しましょう。窓口で相談すると、制度の対象者かどうかも教えてもらえます。

②自己負担額証明書を受け取る

市区町村が申請書を受け取り、制度の対象と判断した場合は「自己負担額証明書」を交付します。

③医療保険者へ支給を申請する

自己負担額証明書を受け取ったら、それぞれが加入している医療保険者へ証明書を添えて支給の申請をしてください。

④高額介護合算療養費が支給される

医療保険者への申請が受理されると、申請された内容に基づいた支給額を計算します。支給額を市区町村へ連絡し、そのあとで高額介護合算療養費が支給されます。

費用は銀行振り込みとしているところが多いでしょう。一部の地方銀行やインターネット銀行は対象外としているところがあるため、それぞれで確認してください。

高額介護合算療養費を利用するときの注意点

生活費の負担軽減に役立つ制度ですが、利用するときはいくつかの注意点があります。

すべてのサービスが対象となるわけではない

すべての医療・介護サービスが対象となるわけではありません。先で説明したように利用できるサービスの種類はあらかじめ決まっているため、自分が必要なものが対象なのかどうかを確認してください。

対象になるのかの判断がつかない場合は、市区町村の窓口などに聞いてみると安心です。

医療保険・介護保険の両方を使う必要がある

医療保険と介護保険の両方を使わないと、制度の対象となりません。医療保険だけ使うときは高額療養費を、介護保険だけを使うときは高額介護サービス費をを利用するとよいでしょう。

支給基準額が設定されている

500円の支給基準額が設定されているため、支給額が501円以上の場合に限って利用できます。自己負担額と限度額の差が500円以下では、制度の利用はできません。

申請期限が設定されている

申請期限が設定されている点にも注意しましょう。7月31日の翌日を起算日とし、起算日から2年間が期限です。期限を過ぎると利用できないため、余裕を持って申請してください。

ただし死亡した場合は、死亡日の翌日から2年間が対象です。

加入している健康保険が異なると合算できない

世帯内で加入している健康保険の種類が異なると、自己負担額を合算できません。例えば、国民健康保険と後期高齢者医療制度は種類が違います。それぞれで計算して、自己負担額や限度額を決定します。

高額介護合算療養費における同一世帯とは住民基本台帳のものではなく、医療保険上のものを指す点に注意してください。

高額介護合算療養費以外で負担を軽減するための方法

高額介護合算療養費以外にも、負担を軽減できる方法があります。主な方法を全部で7つチェックしていきましょう。

ケアマネジャーへ相談する

介護サービス費を抑えたい場合は、担当のケアマネジャーへ相談してみましょう。例えば「月々〇〇円までに費用を抑えたい」「〇〇円までしか出せない」などと具体的な上限額を伝えると効果的です。

「費用負担が軽い半日のデイサービスにしましょう」「自費負担が少ない事業所にしましょう」など、状況に合わせてケアプランを調整してくれます。

加算が少ない施設・事業所を選ぶ

加算が少ない施設・事業所を選ぶ方法もあります。同じ種別の施設・事業所でも「認知症加算」や「栄養アセスメント加算」など、場所によってつけている加算内容は異なります。

加算があるとサービス内容が充実しているといえますが、少しでも負担を減らしたい場合は加算が少ないところを選びましょう。

自費を抑える

入所施設やデイサービスなどでは食費やレクリエーション費のように、介護保険が適用されず自費で支払うものがあります。具体的な金額や自費に設定している項目は、施設・事業所によって異なります。

例えば、食費が1食あたり350円ほどのところもあれば、800円以上に設定しているところもあるでしょう。できるだけ自費を抑えられるところを選ぶと、負担軽減につながります。

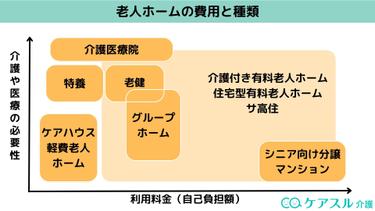

費用の安い老人ホームを探しているという方はケアスル介護で探すのがおすすめです。

全国で約5万件以上の施設を掲載しているので、月額費用が10万円以下の施設を始めとした費用の安い施設情報が多数掲載されています。

予算内で老人ホームを探したいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

遠方の施設を選ぶ

都市部から離れた場所にある施設は土地代が安い分、居住費も抑えられています。そのため、できるだけ遠方の施設を選ぶ方法もよいでしょう。

家族が面会に訪れるのは大変ですが、自然豊かな環境が入所者にとってプラスに働く場合があります。

古い施設を選ぶ

新しい施設よりも、築年数が経過した古い施設を選ぶのも効果的です。古くなればなるほど、一般的に居住費は安くなります。

ただし設備面で不自由なく利用できるかどうかは、見学時によくチェックしてください。

ジェネリック医薬品を活用する

後発医薬品のジェネリック医薬品を積極的に活用しましょう。先発医薬品よりも2割~7割ほどの価格で購入できるため、医療費の節約につながります。成分や効能・効果などは、先発医薬品と同等です。

現在処方してもらっている薬にジェネリック医薬品があるかどうか、切り替えられるかどうかは医師や薬剤師に相談してください。

医療機関の受診方法を見直す

医療機関の受診方法の見直しも大切です。夜間や早朝、休日の受診は時間外加算がつくため、緊急時以外はできるだけ利用を避けてください。

また同じ疾患で複数の病院を受診すると、受診の度に診察料や検査料などがかかります。現在の治療内容に不安があれば担当医に相談し、指示を仰ぎましょう。

高額介護合算療養費を理解して費用負担を抑えよう

高額介護合算療養費は医療費・介護費の負担を軽減できる制度です。1年間の医療費・介護費の合計が自己負担限度額を超えていた場合、超えた分が戻ってきます。ただし利用できる条件がいくつかあるため、あらかじめ内容を確認しておくとよいでしょう。

申請方法は決して難しくはありません。上手に制度を活用して、日々の費用負担を抑えてください。

「同一の世帯内で医療保険と介護保険を利用している」「医療費と介護費の1年間の合計費用が限度額を超えている」の2つの条件を満たすと利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

住んでいる市区町村へ申請します。具体的な担当窓口は市区町村ごとで異なります。詳しくはこちらをご覧ください。