「介護医療院は手厚い医療ケアが受けられると聞くけど、医療費の支払いも必要なの?」とお悩みではありませんか?

ここでは、介護医療院の月額費用相場や自己負担額を抑えられる減免制度などについて詳しく解説していきます。

この記事を最後まで読み終えていただければ、介護医療院の入居中にかかるおおよその費用について分かり、前向きに入居を検討することができます。

介護医療院の入居中に支払う月額費用や医療費について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

関連記事

介護医療院の費用目安・内訳から高くなる人の特徴まで紹介!カテゴリ:介護医療院の費用更新日:2024-05-24

介護医療院の費用目安・内訳から高くなる人の特徴まで紹介!カテゴリ:介護医療院の費用更新日:2024-05-24関連記事

介護医療院とは?入所条件や費用、メリット・デメリットまで徹底解説カテゴリ:介護医療院更新日:2026-01-27

介護医療院とは?入所条件や費用、メリット・デメリットまで徹底解説カテゴリ:介護医療院更新日:2026-01-27

介護医療院に入居中は医療費がかかる?

介護医療院は、医療ケアが充実している介護施設です。

入居中に日常的な医療ケアを受けた場合、医療費がかかるのではないかと疑問に感じる方は少なくないでしょう。そこで、介護医療院に入居中は医療費がかかるのか、詳しく解説していきます。

①日常的な医療ケアに医療費はかからない

結論からいうと、介護医療院に入居中、施設内の医療ケアを受けても医療費はかかりません。医療ケアにかかる費用は、「特別診療費」として介護報酬の単位中に組み込まれています。

褥瘡の処置や喀痰吸引といった医療ケアは、医療費ではなく、介護サービス費として支払われる仕組みです。もしも介護サービス費の自己負担額が高くなってしまった場合、高額介護サービス費として払い戻される可能性があります。

ただし、介護医療院に入居中、必ずしも医療費がかからないわけではありません。

外部の医療機関で治療を受ける場合、診察・治療費は医療費として実費負担しなければならないので注意しましょう。

②外部の医療機関に受診したら医療費は自己負担

怪我や病気などによって医療機関を受診した場合、診察・治療費は入居者の自己負担となります。基本的に、介護医療院の月額費用の中に、医療機関に支払う診察・治療費は含まれていません。

ただし、施設によって支払い方が異なるので、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。

毎月一定額を「雑費」として預かり、診察・治療費に充てるケースもあります。

また、通院にかかる交通費や付き添い費も別途で必要です。

施設職員が付き添えない場合、有償の介護ヘルパーを依頼しなければならず、やや割高になります。持病により定期的に検査や受診が必要な高齢者は多いので、月々の医療費の自己負担額は余裕をもって用意しておきましょう。

介護医療院を探している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。

介護医療院探しに失敗したくない方は、ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護医療院では医療費控除が受けられる

介護医療院の入居者は、医療ケアを必要としている方が多く、通院により医療費が高額になってしまう可能性があります。

そこで、所得税の負担を軽減できる制度として、医療費控除の利用を検討してみましょう。

具体的にどのような制度なのか、詳しくご紹介していきますので、参考にしてください。

①医療費控除はどんな仕組み?

納税者が1月1日から12月31日までの1年間、一定金額以上の医療費を支払った場合、所得税が減免される制度です。確定申告によって、医療費控除を申請する必要があります。

医療費控除の対象者は以下の通りです。

- 支払った医療費が10万円を超える方

- 総所得金額が200万円未満で、支払った医療費が総所得金額の5%を超える方

介護サービス費、食費、居住費、通院にかかった交通費、おむつ代も医療費控除の対象になります。

「高額療養費」と「医療費控除」の違いは?

高額療養費は、入院などによって自己負担限度額を超える医療費を支払った場合、超えた分の払い戻しを受けられる制度です。ただし、保険適用となる医療費のみが対象になります。

保険が適用されない医療費や食費、差額ベッド代は対象外なので注意しましょう。

高額療養費と医療費控除の違いは以下の通りです。

| 制度名 | 申請・申告先 | 対象となる期間 | 内容 |

| 高額療養費 | 加入先の医療保険 | 月初~月末の1カ月 | 医療費の払い戻し |

| 医療費控除 | 税務署 | 1/1~12/31の1年間 | 所得税の控除 |

高額療養費を利用する場合、「限度額認定証」の提示が必要になります。

あらかじめ入院が分かっている場合などは、早めに申請手続きを行っておくのがおすすめです。

入院中に提示すると、会計時に自己負担限度額の支払いで済みます。もしも限度額認定証の申請が遅れてしまっても、安心して手続きを行いましょう。

入院中に提示できなくても、後日手続きを行えば払い戻しを受けられます。

②医療費控除の対象範囲

介護医療院の入居でかかるすべての費用が、医療費控除の対象となるわけではありません。

介護医療院の医療費控除の対象範囲は以下の通りです。

| 対象になる |

|

| 対象外 |

|

健康や生活を維持するために欠かせない、介護サービス費や食費・居住費などは医療費控除の対象です。

一方、身だしなみを整えるのにかかる費用や、娯楽にかかる費用は、医療費控除の対象からは外れます。

③高額介護サービス費の払い戻しがある場合

介護サービス費の自己負担額が高額になってしまい、高額介護サービス費の利用を検討する方は多いです。高額介護サービス費を利用した場合、払い戻された金額を差し引いて、医療費控除額を計算します。

医療費控除は、自己負担した医療費や介護サービス費が対象です。

高額介護サービス費と医療費控除は、同時に利用できないので注意しましょう。

④医療費控除の申請・手続き方法

医療費控除は、毎年申請期間が決まっているので忘れずに行いましょう。

申請・手続きの流れは以下の通りです。

- 1/1~12/31までにかかった医療費をまとめて計算する

- 翌年の2/16~3/15の間に税務局や確定申告会場で必要書類を提出する

近年では、インターネットでの申請も可能です。もし申告期間を過ぎてしまっても、過去5年間にさかのぼって申請できます。

医療費控除の申告には、いくつか必要なものがあるので、忘れずに持参してください。

- 控除対象となるサービスの領収書

- 医療費控除の明細書

- 確定申告書

- 源泉徴収票

- マイナンバーカードなどの本人確認書類

医療費控除の明細書や確定申告書は、確定申告会場や税務署、国税庁の公式サイトからダウンロード可能です。

ただし、インターネットから申請する場合、明細書や確定申告書は不要です。また、控除対象の領収書や源泉徴収票は、紛失しないようにしっかり管理しましょう。

介護医療院で医療費控除を利用する際の注意点

医療費控除は所得税の負担を軽減できる制度としてぜひ利用したいところです。

しかし、注意点があるので、利用は慎重に見極める必要があります。

注意点について詳しく解説していくので、参考にしてください。

①医療費控除は併用ができない

医療費控除は所得税の控除によって、自己負担額を減らせる嬉しい制度です。ただし、払い戻しと所得税の控除を同時に受けることはできません。

払い戻しを受けた金額を差し引きし、医療費控除の申請・手続きを行う必要があります。

高額療養費・高額介護サービス費・高額介護合算療養費との併用はできないので注意しましょう。

②「高額介護合算療養費制度」の方がお得

高額介護合算療養費制度とは、1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)における、医療保険・介護保険の自己負担額が著しく高額であった場合、減免が受けられる制度です。

高額療養費や高額介護サービス費で払い戻しを受けても、自己負担額が限度額を超える場合、超過分が更に払い戻されます。

高額介護サービス費や高額療養費といったほかの減免制度を利用する場合、医療費控除を受けるよりも払い戻し金額が大きいのでお得です。

差額分の返金方法は以下の通りです。

| 介護保険で負担した金額 | 「高額医療合算介護サービス費」として支給 |

| 医療保険で負担した金額 | 「高額介護合算療養費」として支給 |

ほかの減免制度同様、収入が高い世帯では自己負担額が増えるため、払い戻される金額は少なくなります。

次に、対象者と対象とならない費用について、表にまとめたので確認してみましょう。

| 対象者 |

|

| 対象とならない費用 |

|

| 医療保険において対象にならない費用 |

|

| 介護保険において対象にならない費用 |

|

限度額は基本的に年額56万円ですが、世帯ごとの所得や年齢によって異なります。

高額介護サービス費も利用する場合は、高額介護サービス費の自己負担限度額の金額までが対象です。

高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額になった場合、費用負担を軽減できます。医療費・介護サービス費が共に高額な自己負担が必要になった方は、利用を検討してみましょう。

また、医療保険・介護保険のうち、片方のみの利用では対象にはなりません。医療保険・介護保険、両方の利用が対象なので、利用時に注意してください。

高額介護合算療養費制度に関する問い合わせ先は、加入している健保組合になります。お住まいの市区町村の保険年金課に問い合わせてみるのもおすすめです。

介護医療院を探している方は、ケアスル 介護での相談がおすすめです。

ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができます。

介護医療院探しに失敗したくない方は、ケアスル 介護で相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護医療院で医療費以外にかかる費用

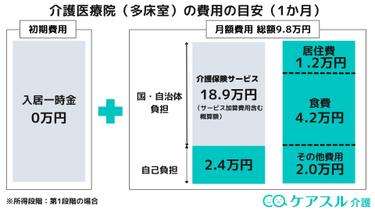

介護医療院の月額利用料の相場は、およそ10~20万円ほどです。民間が運営する有料老人ホームなどに比べて、負担する費用は少なく済みます。

介護医療院で医療費以外にかかる費用の内訳は以下の通りです。

- 介護サービス費

- 食費・居住費・日常生活費

それぞれの費用の負担額について、詳しくご紹介していきます。

①介護サービス費

介護医療院では介護サービス費として、毎月一定の金額を支払います。

厚生労働省の「介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯」によると、要介護1~5の方が負担する1日あたりの介護サービス費は以下の通りです。

<Ⅰ型>

| サービス費(Ⅰ) (強化型A相当)看護6:1 介護4:1 |

サービス費(Ⅱ) (強化型B相当)看護6:1 介護4:1 |

サービス費(Ⅲ) (強化型B相当)看護6:1 介護5:1 |

|

| 要介護1 | 808円 | 796円 | 780円 |

| 要介護2 | 916円 | 903円 | 887円 |

| 要介護3 | 1,151円 | 1,134円 | 1,117円 |

| 要介護4 | 1,250円 | 1,231円 | 1,215円 |

| 要介護5 | 1,340円 | 1,320円 | 1,304円 |

<Ⅱ型>

| サービス費(Ⅰ) (転換老健相当)看護6:1 介護4:1 |

サービス費(Ⅱ) (転換老健相当)看護6:1 介護5:1 |

サービス費(Ⅲ) (転換老健相当)看護6:1 介護6:1 |

|

| 要介護1 | 762円 | 746円 | 735円 |

| 要介護2 | 857円 | 841円 | 830円 |

| 要介護3 | 1,062円 | 1,046円 | 1,035円 |

| 要介護4 | 1,150円 | 1,134円 | 1,123円 |

| 要介護5 | 1,228円 | 1,212円 | 1,201円 |

出典:厚生労働省「介護医療院・介護療養型医療施設の報酬・基準について」

ただし、介護サービス費は、介護度が上がるにつれて自己負担額が上がります。

そのため、介護医療院でも要介護度が高い方ほど、月額の費用負担も増えるので注意しましょう。

また、必要に応じて追加のサービスを受けた場合、加算の形で追加料金を支払います。介護医療院における代表的な加算項目は以下の通りです。

- 栄養マネジメント加算

- 経口維持加算

- 排せつ支援加算

加算の対象となる施設では、項目ごとの基準を満たす必要があるため、より手厚いケアを受けられます。加算は介護サービス費に含まれるので、原則として1割負担です。

「介護サービス費の支払いが難しい」場合、施設のケアマネージャーに相談し、減免制度の利用を検討してください。高額介護サービス費の減免制度を利用することで、収入に応じた自己負担額を超えた分は、払い戻しを受けられます。

②食費・居住費・日常生活費

居住費や食費、そのほかの費用は基本的に全額自己負担します。

居室タイプごとの居住費は以下の通りです。

| 居室のタイプ | 1日あたりの費用 |

| 多床室 | 320円/日 |

| 従来型個室 | 1,640円/日 |

| ユニット型準個室 | 1,640円/日 |

| ユニット型個室 | 1,970円/日 |

介護医療院で最も多い多床室タイプは室料はかからず、水道光熱費相当額のみの負担で済みます。

一方、食費は1日あたり300〜1,380円ほどが目安です。食費・居住費の自己負担額は所得に応じて変動し、「特定入居者介護サービス費」の減免措置が受けられます。食費や居住費の自己負担額を軽減したい方は、ぜひ利用してみましょう。

また、別途に日常生活費として3万円程度かかります。

日常生活費は、原則として減免制度の対象とはならず、全額自己負担です。

介護医療院に入居したら減免制度の利用がおすすめ

介護医療院は日常的に手厚い医療ケアを受けられますが、基本的に医療費の実費負担はありません。ただし、外部の医療機関への受診や薬代、交通費、付き添い費などは実費となるので注意が必要です。

経済的な負担は、受けられる介護サービスやQOLの低下にもつながります。

介護による自己負担額が大きくなってしまった場合、今回ご紹介したさまざまな減免制度を利用を検討してください。

特に、所得税の控除が受けられる医療費控除や、介護保険・医療保険を利用した方向けの高額介護合算療養費制度などがおすすめです。介護を受ける本人にとって、安楽かつ安心して過ごせる環境を整えるためにも、自己負担額を減らせる減免制度を上手に活用しましょう。

介護医療院でも医療費控除は利用できます。ただし利用方法や条件があるので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

「ほかの制度と併用できないこと」「高額介護合算療養費制度の方が実はお得」といった注意点があります。詳しくはこちらをご覧ください。