「看取り」という言葉をご存じですか?介護サービスを利用している家族がいる方なら、聞き覚えがあるのではないでしょうか。しかし、詳しい内容までは知らない方も多いと思います。

この記事では、看取りはどこで行うものなのか、どのような流れで進むのかなど具体的な情報をお伝えします。後悔しない選択ができるよう、看取りについて理解を深めていきましょう。

看取りとは

終末期と判断された方に対し延命治療などは行わず、自然に亡くなるまでの過程を見守ることを「看取り」と呼びます。

かつては、回復の見込みのない方にも無理に治療を施す場合も少なくありませんでした。しかし、近年は次の考え方が重要視されつつあります。

- 残された時間を充実させる

- ただ生かすのではなく、尊厳を守る

- ご本人・ご家族が納得した最期を迎えられるように支援する

これらの考えがもとにあるため、看取りでは身体的・精神的苦痛を取り除く処置のみ行い、最期まで生き抜けるよう支援していくのです。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

看取りを行える場所はどこ?厚生労働省のデータから分析!

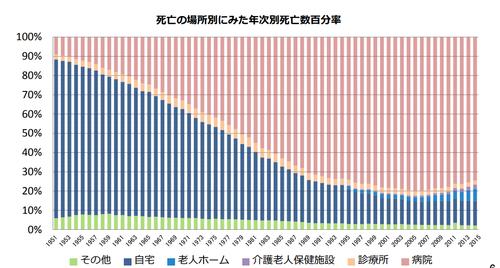

看取りを行える場所は、大きく分けて、在宅、医療機関、介護施設の3種類です。厚生労働省が発表しているデータによると、日本人の死亡場所は病院が77%、介護保険施設・老人ホームが9%、自宅が13%となっています。

上記のデータを見ると、医療機関における死亡が著しく増加しているとわかります。また、1995年からは介護施設の割合が年々増加しており、今後も増え続けると予想されます。いまや自宅で亡くなる方は少数派といってよいでしょう。

しかし、多くの方は医療機関や介護施設で最期の生活を送るのを望んでいません。「終末期の療養場所はどこがいいか」との質問に対し、1割の方が「最期まで自宅で過ごしたい」、6割の方が「必要であれば医療機関を利用したいが、自宅で過ごしたい」と答えています。

在宅での看取りは医療との連携が必須

多くの方が終末期を自宅で過ごしたいと望んでいますが、望みを叶えるには、各機関の連携やご家族の覚悟が必要になります。

在宅での看取りを行う体制が制度化され始めたのは、2015年の介護保険法の改正からです。在宅医療を支える仕組みが整えられましたが、ご家族への負担が大きく、看取りが困難になるケースが多いです。

それでも「本人の意思を尊重したい」「家で最期まで看取りたい」と希望する方もいらっしゃると思います。その場合は、対応してくれるケアマネージャーと在宅医を探しましょう。地域包括支援センターや市町村に相談すると、ケアマネージャーや在宅医を紹介してもらえます。

その後、看取りをサポートするチームを編成し、ご本人へのケアを行っていきます。しかし、最も近くでご本人に接するのはご家族の皆様です。ご本人の変化や介護による疲れで苦しくなってしまうかもしれません。

在宅での看取りでは、事前の覚悟と看取りチームに頼る柔軟性が必要です。ご本人も自分の大切な方が苦しむ姿は見たくないはずです。自身の体と心を労りながら、ご本人との時間を大切にしていきましょう。

在宅での看取りについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事

在宅での看取りは実現可能?具体的な流れやそのほかの施設との違いも解説!カテゴリ:在宅介護更新日:2025-09-12

在宅での看取りは実現可能?具体的な流れやそのほかの施設との違いも解説!カテゴリ:在宅介護更新日:2025-09-12

医療機関での看取りは医療行為が常態化していても安心

日本では、約8割の方が病院で亡くなっています。オランダでは約4割、フランスは約6割と、日本は世界的に見ても病院で亡くなる方が多い国です。

介護施設と病院の大きな違いは、医療行為を行う点です。介護施設にも老人保健施設と呼ばれる医療行為が可能な施設はあります。しかし、あくまで在宅復帰を行う方のための中間施設です。看取りは可能ですが、退所を前提としているため注意しましょう。

常時、医師による適切な医療処置が必要な方は、病院に入院し、ターミナルケアや緩和ケアを受けます。病院も入院できる状態や期間によって様々な種類に分類できますが、看取りを行う病院は「療養型病院」と呼ばれます。

急性期治療が終了し、病状が落ち着いた方が入院できる病院です。ご本人に対しての医療行為が常態化していたり、一般的な痛み止めでは効果が薄かったりする場合、病院での看取りは安心して大切な家族を任せられる選択肢といえるでしょう。

介護施設での看取りはご本人とご家族の意思が最大限に尊重される

介護施設では日常的なケアが中心であり、原則医療行為は行いません。しかし、看護師による24時間体制での対応や主治医と施設の連携によって、看取りの体制を整えています。

在宅の場合も同様ですが、介護施設において「看取り」を行う場合は、病気の予防を目的とした薬の処方はほとんどありません。ご本人の苦痛緩和のため、痛み止め等は処方されます。また、外傷における病院受診は行いますが、内科的な要因での救急搬送は原則行わないようになっています。

介護施設で行うのは、ご本人及びご家族の意思を最大限に尊重したケアです。医療行為が常態化していない方は最期が近づくにつれて、医療よりも介護の役割が増していきます。介護施設では、ご本人及びご家族の負担を軽くしながら、ご本人の意向をプロの技術によってサポートします。

なお、看取りが行える介護施設は「特養」「介護老人保健施設」「介護医療院」「介護付き有料老人ホーム」「グループホーム」の5種類です。

看取りに対応している介護施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護施設での看取りは具体的にどんなことをする?

医療行為以外のご本人及びご家族の意思を最大限尊重したケアといわれてもイメージしにくいかと思います。「在宅でもできるのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。次項から、具体的なケアについて説明していきます。

身体の苦痛や不快感を緩和するケア

介護施設では次の内容を中心とした身体的なケアを行います。

- 体温や血圧、脈拍などの確認

- 身体的な苦痛の緩和

- 体位交換

- 食事

- 口腔

- 排泄

- 環境整備

終末期の方の身体はとても繊細です。栄養も十分に摂取・吸収できないため、些細なきっかけで傷ができてしまい、回復も非常に遅くなっています。そんな中で介護を行うのは至難の業です。

介護施設職員は、看取りのための研修によって本人への負担を減らすケア方法を身につけているため、安心感があります。

また、ご本人の些細な変化にも気づけるよう、日々のバイタル確認やコミュニケーションを徹底しています。日常的に関わりを多く持つからこそ、小さな変化にも気付き、迅速に対応できるのです。

ご本人の気持ちを受け止めるケア

身体的ケアだけでなく、次の内容を中心とした精神的ケアも行います。

- こまめに本人との関わりを持つ

- 好きなものの話をする

- スキンシップをとる

- 過去の話を聞く

- ご家族との場を設ける

ご本人の気持ちを受け止め、尊重することで、少しでも自分の人生をいいものと思ってもらえるよう支援していきます。ご本人の好きなものは何か、やりたいことは何かを把握したうえで可能な限り実現し、ご本人の気持ちの整理を促していきます。

また、人間の五感の中でも、最後まで残ると言われているのが「聴覚」です。そのため介護施設では、仮にご本人の意識がなくとも気遣いと優しさを忘れず、声掛けを行います。

ご家族への精神的ケア

支援するのはご本人だけではありません。大切な方の最期が近い状況は大きな不安とストレスをご家族に与えます。そんな中、少しでも安心して任せられるよう、ご家族の意向や気持ちを適宜確認し、それに応じた支援を行っていきます。

また、介護施設ではご家族に対し、ご本人の現在の状態や今後の想定をわかりやすく説明する点にも重きを置いています。事前に想定できていれば、現在の状態が「人間の最期として自然な姿である」と受け止められるからです。気持ちを落ち着け、現在の状態を受け入れられるよう支援します。

介護施設における看取りの流れは?

参照元:『看取り介護指針・説明支援ツール【平成27年度介護報酬改定対応版】』

一般的に、入所から看取りまで、適応期、安定期、不安定・低下期、看取り期(終末期)と変化していきます。次は、入所から看取りまで具体的にどのような流れで進むのかを解説していきます。

介護施設への入所

介護施設に入所してから1ヶ月ほどの時期を適応期と呼びます。施設での過ごし方を決め、施設での生活に慣れていく時期です。介護施設での看取りを検討している場合は、看取りできる施設か、事前に確認しておきましょう。

また、ご本人の状態にもよりますが、終末期であると医師の診断が必要なため、この時点で看取りを希望しても対応できない可能性が高いです。入所契約書や重要事項説明書に看取り指針が記載されている場合が多いため、一度目を通しておきましょう。

主治医が終末期と診断

適応期のあとは安定期と呼ばれ、施設内でご本人の心身の状態が安定する時期に移行します。しばらく安定期が続くと、病気や怪我、老化によってご本人の状態が不安定もしくは悪化していく時期がきます。

悪化の速度は個人差が大きく、期間は定まっていません。進行状態を踏まえ、主治医により「終末期」との診断が下ります。

具体的には、食事を食べられない、体重の減少が著しいなどの状態で診断が下りやすいです。その際は医師や施設から改めてご本人の状態を説明し、今後の方針をご本人やご家族に伺います。

ご家族の気持ちの整理や意思の統一を図る時間を設けるため、早めに診断する医師もいますが、食事を食べられなくなってから診断する場合もあります。急な判断を求められる可能性があるため、ご本人の状態の悪化が見られたら、看取りについて一度検討しておくとよいでしょう。

看取り契約

施設での看取り対応の説明があり、終末期をどこでどう過ごしたいか、ご家族の中で意思の統一はできているか確認されます。ご家族でまだ話し合いがなければ一度話し合いを求められるでしょう。

施設で看取る意向があれば、書面にて署名を行います。これを「看取り契約」と呼びます。施設での看取りについて、ご本人及びご家族に説明と同意を行いましたとの証明です。意思さえはっきりしていれば気負う必要はありません。親族内で意思の統一が行えていないとトラブルになるため、事前のしっかりとした話し合いが大切です。

看取り

契約後、看取るまでの期間を看取り期と呼びます。契約後は、救急搬送などの積極的な治療は行いませんが、ご本人とご家族の意向を尊重した対応を行い、最期の瞬間まで見守ります。

この時期は、いつ亡くなってもおかしくはないため、心の準備をしておきましょう。ご本人と関わる時間を多く持つと、双方の気持ちの整理ができ、後悔も少なくなります。なかなか気持ちの整理がつかない場合は、施設の相談員やケアマネージャーに相談してみましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

途中で気持ちが変わったら?看取り契約は解約できるの?

「看取り契約を行ったものの、やっぱり家で看取りたい」「苦しそうなので病院に連れていきたい」と希望する方もいるでしょう。そのような場合は、施設への申し出により看取り契約の解約が可能です。

もともと看取り契約は、ご本人及びご家族の意思を確認したうえで、施設にて看取りを行うと証明するものです。契約書や看取り指針にも、ご本人・ご家族の意思を最大限に尊重すると必ず記載されています。気持ちの変化や迷いがある場合は速やかに施設に相談し、今後の方針を見つめ直しましょう。

ただし、ご本人の状態によって在宅への移動が負担になったり、病院で受診した際に医療行為が発生し、施設に戻れなかったりする可能性があるためご注意ください。

看取りになる前にやっておきたいこと

人生は一度しかありません。やり直しがきかないからこそ、納得した最期を迎えるための準備がとても大切です。では、具体的にどうしたらよいのか、看取りになる前にやっておきたいことを2つご紹介します。

ご本人の意向を確認しておく

終末期と判断される頃には、ご本人の意向を聞き取れない状況が多々見られます。最低でも、看取る場所やどのように過ごしたいか、やりたいことはあるかなどは確認しておくといざ終末期になった際に家族内で話し合いやすいです。

しかし、認知症の方の場合は、正常な判断力が失われると意思が示せなくなってしまうことがあります。したがって、看取りを行うか考える遥か前に意思を確認しなければならないことがあるため、注意が必要です。

看取りは、なかなか話しにくい内容のため気後れしてしまう方も多いと思います。そのような場合は、人生ノートやライフデザインノートなどを活用しましょう。直接的な話し合いは難しくても、これらのノートを使えば、いざというときにご本人の意向を把握できるようになっています。

もし、ご本人の意思がはっきりしていて文字も書ける場合は「こんなものがあるんだけど、できる限り老後の希望を叶えたいから書いてみて欲しい」と渡してみましょう。

ご家族で今後のことを話し合う

ご本人の意向を踏まえ、自分達にどこまで対応できるのか、どこが難しいのか、何をしてあげたいかを確認しましょう。ご本人の意向は聞けずとも、親族内で介護についてどのように考えているのか、最期はどのように看取りたいのかを確認するだけで、後々起こるトラブルを回避できます。

偏った考えや一人の介護者に押し付けるようなケースもありますが、ご本人・ご家族の双方に悪い影響を与えます。ご本人が人生を全うし、穏やかな最期を迎えられるように模索していきましょう。

皆が納得できる看取りを目指そう!

看取りでは、無理な延命治療は行わず、尊厳死・平穏死を目指します。人生は一度きりしかありません。ご本人及びご家族が納得して最期を迎えることが重要です。事前にご本人・ご家族はどうしていきたいかを確認しておくと、後悔やトラブルを防げます。ご本人に聞きにくい場合は、人生ノートなどを活用してみましょう。

また、命がかかっているため判断に迷ったり、なかなか気持ちの整理がつかなかったりする場合も多いでしょう。そんなときは気軽に施設に相談してみましょう。その行動一つ一つが、ご本人の人生をよりよいものにするはずです。ご本人もご家族も、皆が納得して穏やかに最期を迎える。そんな看取りを目指していきましょう。

Q.看取りできる介護施設を教えてください。

A看取りが可能な介護施設は大きく分けて「特養」「介護老人保健施設」「介護医療院」「介護付きホーム」「グループホーム」の5つです。

ただし、看取りを実際に行っているかどうかはその施設によるため、事前に確認が必要です。ケアスル介護では、介護付きホームやグループホームを中心に、看取りを行っている施設を検索できます。

Q.現在、入所している施設が看取りの対応をしていない場合はどうしたらいいですか?

A.まずは、現在入所している施設に相談し、今後看取りを行う予定はあるか確認しましょう。行わない場合は、在宅、病院、介護施設のうちどこで看取りを行うかを決めます。

在宅の場合は、在宅医やケアマネージャーを探し、病院の場合は必要な状態になったら受診しましょう。介護施設の場合は、看取り可能な施設を探して入所申し込みが必要です。