皆さんは、「ヘルスプロモーション」という言葉をご存じでしょうか。本コラムではヘルスプロモーションとは何か。という事から、地域で行われている事例も含めて紹介します。

東海学園大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科

理学療法士・社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員・健康運動指導士

日本体力医学会、日本体育・スポーツ・健康学会、日本公衆衛生学会、日本健康教育学会、日本理学療法士協会、理学療法科学学会、ランニング学会、日本ウエルネス学会、日本自立支援介護・パワーリハ学会

仙台大学体育学部卒業。国際医療福祉大学保健医療学部卒業。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士前期課程修了。国際医療福祉大学大学院保健医療学専攻 先進的ケア・ネットワーク開発研究分野博士課程修了。大学で学生教育、研究に取り組む傍ら、自治体と連携して地域高齢者を対象とした運動教室や、理学療法士として訪問リハビリテーションを行っている。

ヘルスプロモーションとは

ヘルスプロモーションとは、普段あまり聞きなれない言葉だと思います。日本語にするとヘルスは「健康」、プロモーションは「昇進、促進」などと訳されることから健康増進、健康状態の改善などと捉えがちです。

ヘルスプロモーションとは比較的新しい考え方でして、1986年、世界保健機関(World Health Organization:WHO)がカナダのオタワで開催した第1回ヘルスプロモーション会議の中で示しました。これに関する宣言文がまとめられたオタワ憲章の中で、ヘルスプロモーションとは「人々が自らの健康をコントロールし、改善できるようにするプロセスである」と定義されています。

宣言文の中では、健康は生きる目的ではなくて毎日の生活のための資源であること、単なる肉体的な能力以上の積極的な概念であることが述べられています。1946年のWHO憲章で健康とは、「肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」と述べられています。

身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態に到達するためには、個人や集団が望みを確認・実現し、ニーズを満たし、環境を改善し、環境に対処(cope)することができなければなりません。健康は、身体的な能力であると同時に、社会的・個人的資源であることを強調する積極的な概念であります。

健康の決定要因とは、一人ひとりの生活習慣のみならず、就労環境や家庭環境など個人のおかれた環境要因のことで、これらをどう変えるのか、どう適応していくのかも視野に入れられています。そして専門家主導ではなく、一人ひとりの住民が主体的に健康をコントロールできるようになることを目指しています。

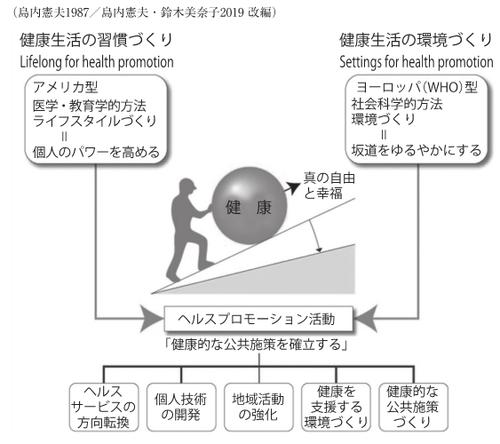

ヘルスプロモーションの5つの優先的行動を以下に示します。

(1)健康的な公共政策づくり

「健康」という視点を政策保健・福祉部門だけでなく、教育、農林、環境、商工などあらゆる部門の政策決定に加えることです。

(2)健康を支援する環境づくり

環境に働きかけることによって個人が健康を向上させたり、慢性疾患や障害があっても生活の質・人生の質(QOL)を向上させたりすることを容易にすることです。

(3)地域活動の強化

健康を向上させるための政策の意思決定に地域住民が主体的に参加し、またそのために必要な学習の機会を作る等、積極的に取り組むことです。

(4)個人技術の開発・向上

一人ひとりが疾病・障害の予防や対処ができるようになることです。

(5)保健サービスの行動転換

保健サービスをこうしたヘルスプロモーションの理念に沿った方向に移行することです。

https://www.jamp.gr.jp/wp-content/uploads/2020/06/134_06.pdf

前述の「健康は生きるための目的ではなく、日々の暮らしの資源の一つである」という捉え方は、人生をとてもポジティブなものにしてくれると思います。たとえば糖尿病という「病い」があったとしても、その人はまだ多くの「健康」を体に宿しています。残存する健康を活かして、仕事をすることも日々の暮らしを楽しむことも可能です。言い換えれば、病気はなくならなくとも、今持っている健康を十分に活かしきって、よりよく生きることもまた重要であると、ヘルスプロモーションは示唆しているのです。

ヘルスプロモーションが行われる理由

WHOの用語集によれば、「ヘルスプロモーションにおいて、エンパワメントとは、人々が自分たちの健康に影響を及ぼす意思決定や行動をより強くコントロールできるようになるプロセスである」と定義されています。エンパワメントとは、「力」を意味する「パワー」に「~にする」の接頭語の「エン」が結びついた語です。エンパワメントとは、人々に希望を与え、勇気づけ、その人が本来持ち合わせている力を引き出すことを意味します。Segalらは、「エンパワメントは、パワーレスな人々が自分たちの生活をコントロールし、自分たちが生活する範囲内での組織的、社会的構造に影響を与えるプロセスである」と定義しています。人々が自らの健康や生活を自らコントロールできるようにするプロセスという点では、へルスプロモーションの定義とほぼ一致しています。

ヘルスプロモーション活動が行われる場合、その過程で特に高齢者ではエンパワメントの視点を取り入れる必要があると考えます。エンパワメントという用語は、多岐にわたる分野で使用されますが、その分野ごとに定義が異なります。本テーマは、保健福祉分野でありますので、この分野で提唱されるエンパワメントの原則をご紹介します(安梅)。

| ①目標を当事者が選択する。 ➁主導権と決定権を当事者が持つ。 ③問題点と解決策を当事者が考える。 ➃新たな学びと、より力をつける機会として当事者が失敗や成功を分析する。 ⑤行動変容のために内的な強化因子を当事者とサポーターの両者で発見し、それを増強する。 ➅問題解決の過程に当事者の参加を促し、個人の責任を高める。 ⑦問題解決の過程を支えるネットワークと資源を充実させる。 ⑧当事者のより良い状態(目標達成やウエルビーイングなど)に対する意欲を高める。 |

安梅は、エンパワメントの原則は当事者主体であると述べています。その人の人生は、その人のものであるため、当事者の意思で行動を起すようにサポートする必要があるといえるでしょう。人生の物語の主人公は、自分自身であり、決して周りの人のためにあるわけではありません。周りの専門家は行動を起こそうとしている人を適切にサポートすることで、目標や課題、問題点などを自身の意思で解決できるようになり、自己肯定感が向上し、いきいきとした人生になるでしょう。自分の人生はこれで良いのだと思える選択を行える(自己決定権)ことこそ、後悔のない人生を送ることができ、その結果、QOLが高まると思います。ヘルスプロモーションの最終目標は、地域住民ひとりひとりの幸せな人生の構築、すなわちQOLの向上ですので、エンパワメントを高めることがヘルスプロモーション向上にもつながります。

ヘルスプロモーションにおいて、「健康」は人々が充実した人生を送るための大切な資源と位置付けられており、いわば自分の人生を輝かせるための「手段」と捉えることができます。そのため、ヘルスプロモーションの主体は、行政でも専門家でもなく地域に住む人々です。あらゆる場面に住民が意欲的に参加し、あらゆる場がヘルスプロモーションの実践の場であることが重要なポイントです。

地域で行われている高齢者を対象とした事例

厚生労働省では、国民が主体的に取り組める新たな国民健康づくり対策として2020年から「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21)」を展開しています。健康日本21は、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とし、10年後を目途とした目標等を設定し「一次予防」を推進しています。2024年度からは、第5次国民健康づくり対策(「健康日本21(第三次)」)がスタートします。健康日本21の施策は、ヘルスプロモーションの概念「人々が自らの健康をコントロールし、改善できるようにするプロセスである」を基盤に展開されています。我が国の従来の健康づくりの目的は疾病予防でありましたが、ヘルスプロモーションの目標はwell-being(幸福)です。いわば、「健康」そのものが目的ではなく、健康を手段とした自身のQOL向上が目的といえるでしょう。

健康日本21(第一次)では、ヘルスプロモーションの理念に加え、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチいう戦略が打ち出されました。多くの人々を対象にするのがポピュレーションアプローチ、個人を対象とするのがハイリスクアプローチと捉えられます。視点を以下のように、集団全体のリスクを減らそうとするストラテジー(戦略)をポピュレーションストラテジー、ハイリスク者のリスクを減らそうとする戦略をハイリスク戦略ストラテジーと捉えることもできます。

実際に高齢者を対象に地域で行われているヘルスプロモーションの事例をご紹介します。筆者は、高齢期の運動による健康づくりを専門としているため、ここでは「運動」に焦点をあて、ポピュレーションストラテジーとハイリスクストラテジーの事例を紹介致します。

【事例:ポピュレーションストラテジー】

例として、各市町村の社会福祉協議会が展開している「ふれあい・いきいきサロン」という活動が該当すると思われます。ふれあい・いきいきサロンは、高齢者や障がい者、子育て中の親子などが、身近な場所で気軽に仲間づくりや生きがいづくりを行い、地域でいつまでもいきいきと暮らせることを目指す交流活動です。特に、高齢者は、活動内容に介護予防活動が取り入れられることが多く、脳トレや体操などが行われているサロンが多いです。地域の高齢者が閉じこもりにならないように仲間と楽しく過ごせる通いの場でもあります。

また、市町村が行っている高齢者を対象とした運動教室なども地域で行われているポピュレーションストラテジーに該当します。また、大学も最近は地域活動への参加が行われるようになり、筆者も多くの自治体と連携して、高齢者を対象に健康づくりに寄与することを目的としたご当地体操を制作しています。

【事例:ハイリスクストラテジー】

同じ自治体が行う活動でも、例えばフレイルまたはその予備軍をスクリーニングして、改善を図るプログラムを提供する方法などがあります。具体的には、地域包括支援センターなどの保健師などがその地域に在住する低体力者に運動教室参加をはたらきかけ、虚弱になるリスクの軽減を図るアプローチです。その他、特定健診により内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)と診断された人への特定保健指導や、糖尿病患者を対象とした病院での個別の健康教育指導など活動は多岐にわたります。

参加方法や注意点等

ここでは主に前述のポピュレーションストラテジーに該当する活動の参加方法と注意点についてお伝えします。

参加方法は、ご自身で興味のある活動、サークルなどの情報を手に入れるところからが始まりです。現在、自治体の役場や広報誌に様々な活動紹介の記事が掲載されています。スマートフォンやパソコンを使用している方は、インターネットに多くの地域活動が掲載されていますので、ぜひ検索してみて下さい。各情報にそれぞれ参加方法が記載されていると思います。連絡先が書かれている場合は、参加方法を直接確認してみるのも良いと思います。

注意点としましては、自治体で行われている活動であっても「65歳以上の方を対象とする」など年齢制限が設けられていることがあります。また、比較的アクティブな活動の場合、「独りで会場まで来られる人」などと条件付きのこともありますので、事前に主催者に参加条件などを確認することも必要でしょう。とはいえ、家に閉じこもらないためにも、外出する機会を自分でみつけることは、それ自体が介護予防活動であり、ヘルスプロモーション活動になります。特に男性は、趣味がないと退職後、自宅に閉じこもりがちになりますので、一度、現役時代の肩書は忘れて、第2の社会人生活を始めるくらいの気持ちで、思い切って社会活動に参加されてはいかがでしょうか。ヘルスプロモーション活動により、QOLがさらに高まるでしょう。

その他、まとめ

健康は人生の目的ではなく、日常生活の資源です。人生を自分らしく生きるためにもヘルスプロモーション活動が必要といえるでしょう。どうせ生きるのであれば、QOLの高い人生の方がより豊かな時間を過ごせると思います。現在の自分への気づきにより、将来の理想の自分が見えてくるのではないでしょうか。人生100年時代、真の自由と幸福を求めて前向きに生きましょう。

【引用・参考文献】

・文部科学省ホームページ:https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/houshi/detail/1369172.htm(2023年3月9日確認)

・日本ヘルスプロモーション学会ホームページ:https://plaza.umin.ac.jp/~jshp-gakkai/pg181.html(2023年3月9日確認)

・日本健康教育学会ホームページ:https://nkkg.eiyo.ac.jp/pg1124.html(2023年3月9日確認)

・鈴木美奈子:地域保健の実践~計画的な健康づくりの進め方~.アカデミア.2020;134,26-31.

・久木田純:エンパワーメントとはなにか.現代のエスプリ.至文堂.1998;376,10-34.

・安梅勅江:エンパワメント科学:だれもが主人公 新しい共生のかたち.認知神経科学.2017;19(1),1-6.

・安梅勅江:エンパワメントのケア科学事者主体チームワーク・ケアの技法.医歯薬出版.2004.

・安梅勅江:健康長寿エンパワメント介護予防とヘルスプロモーション技法への活用. 医歯薬出版.2007.

・三浦 宏子:ヘルスプロモーションからみた QOL -健康のべおか 21 を例として-. 九州保健福祉大学QOL研究機構研究報告書.2005; 1, 46-50.