「Sarcopenia(サルコペニア)」という言葉を聞いたことがありますか。これは、1989年に,Irwin Rosenbergによって提唱された造語です1)。ギリシャ語で筋肉を意味する「サルコ(sarx/sarco)」と減少・喪失を意味する「ペニア(penia)」を合わせた言葉です。高齢期にみられる筋肉の量の減少と筋肉の力の低下もしくは筋肉の機能の低下と定義されています2)。

日本におけるサルコペニアの有病率は高齢期といわれる65歳以上の男性で11.5%、女性で16.7%です。年齢とともに上昇し75~79歳では男女ともに約22%、80歳以上では男性で32%、女性で48%との研究報告があります3)。2022年時点で高齢者人口は3,624万人なので4)、550万人程度の方がサルコペニアであると推測されます。

今回はその「Sarcopenia(サルコペニア)」についてとその予防方法をご紹介いたします。

※ヒトの身体の筋肉には、骨格筋、心筋、平滑筋の3種類があります。骨格筋は、骨に結合して身体を動かす筋肉です。心筋は心臓を動かす筋肉で、平滑筋は血管、消化器官などを動かす筋肉です。骨格筋のみ自分の意思で動かすことができる随意筋で、心筋と平滑筋は自分の意思では動かすことができない不随意筋です。サルコペニアに関連する筋肉とは主に骨格筋です。以下の筋肉とは骨格筋を示します。

新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科

臨床検査技師/医療情報技師

日本サルコペニア・フレイル学会/日本臨床衛生検査技師会/日本臨床検査医学会/日本医療情報学会/日本病態栄養学会

筑波大学医療技術短期大学部を卒業後、大学病院等にて臨床検査技師として勤務。出産、子育てを経て新潟大学にて修士(医科学)、筑波大学にて博士(スポーツ医学)を取得。

大学における臨床検査技師養成教育と並行してスポーツ医学関連の研究に従事。スポーツ関連研究だけでなく、加齢に伴って骨格筋量や機能が低下するサルコペニア、認知機能に関連する研究にも取り組んでいる。

サルコペニアの診断法

サルコペニアの診断基準は2010年、European Working Group on Sarcopenia in Older People(EWGSOP)により発表されました5)。そして2016年に病気として登録された、新しい病気です。日本人の診断方法は、Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS)にて2014年に発表され、2019年に最新版が報告されました6)。それは、筋肉の量、筋肉の力、筋肉の機能という3つの指標によって判定します。

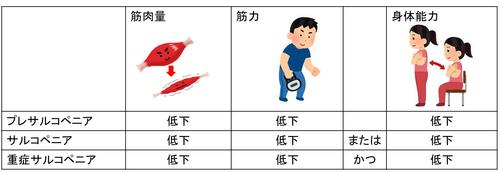

①筋肉の量は両腕両脚の筋肉量を測定します。②筋肉の力は握力を測定します。③筋肉の機能は、歩く速さや5回椅子から立ち上がる速さなどを測定します。そして、筋肉の量のみが低下している場合を「プレサルコペニア」、筋肉の量に加えて筋肉の力あるいは機能が低下している場合を「サルコペニア」、筋肉の量・筋肉の力・筋肉の機能のいずれも低下している場合を「重症サルコペニア」といいます(図1)。

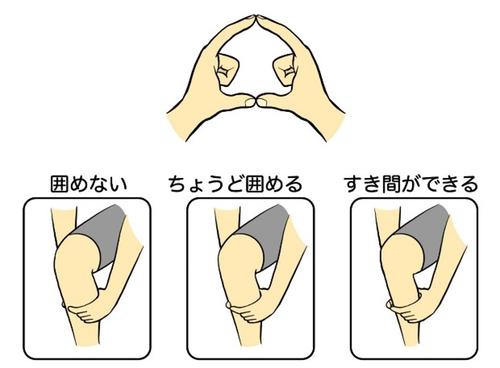

簡単にサルコペニアかどうかを判断する方法として「指輪っかテスト」があります7)。やり方は、①両手の親指と人差し指で輪をつくります。②椅子に座って、利き足でない方の足を直角にします。③前かがみになり、ふくらはぎの一番太い部分を、指輪っかの親指が背中側になるようにそっと囲んでください。「囲めない」、「ちょうど囲める」、「隙間ができる」のどちらにあてはまりますでしょうか。

「囲めない」は特に問題なしです。「ちょうど囲める」、「隙間ができる」はサルコペニアのリスクがあります。図2.を参考に、試しにやってみてください。指輪っかテストの結果、「ちょうど囲める」、「隙間ができる」の場合は、一度かかりつけ医に相談するのも良いかもしれません。

サルコペニアのリスク

サルコペニアはどのようなリスク(危険性)があるのでしょうか。

筋肉は、「筋線維」と呼ばれる長い線維が束になりできています。そして筋繊維は、持久力にすぐれている遅筋線維と瞬発的に大きな力を発揮することができる速筋線維の2つに分類できます。加齢による影響を受けやすいのは速筋線維です8)。全身には400個以上の筋肉がありますが、加齢によりすべての筋肉が変化するのではありません。身体の表面にあり、比較的大きく、そして速筋線維を多く含む抗重力筋が強く影響を受けます。

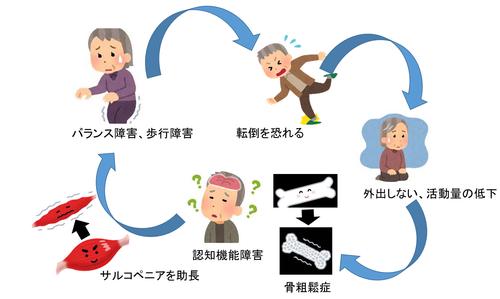

抗重力筋とは、地球の重力に抗して直立位を保つ、すなわち姿勢保持に重要なはたらきをしている筋肉です。お腹や背中の筋肉、膝やお尻の筋肉などがそれにあたります。この抗重力筋が減少すると姿勢の維持をすることがむずかしいバランス障害、歩行しづらい歩行障害により、転倒しやすくなります。

このようになると、悪循環に陥ってしまいます(図3)。高齢者が転倒すると、骨折、脳内出血、頭部挫傷など重大な外傷につながる恐れがあります。それらを契機に車椅子、寝たきりになってしまう方も多くいます。そうすると転倒することを恐れて外出が少なくなります。それで活動量が低下します。活動量の低下は骨粗鬆症が起きやすくなり、認知機能障害を招く危険性もあります。それらはさらに、サルコペニアを助長させます。

抗重力筋だけでなく、サルコペニアは様々な筋肉の関与が報告されています。

まず呼吸に関連する筋肉である呼吸筋には、胸とお腹の間のドーム状の筋肉である横隔膜や肋骨の間の肋間筋などがあります。サルコペニアが重症になると、これらの呼吸筋力も低下して、息切れや息苦しさなどの呼吸障害も生じやすくなります9)。

次に食事の際に使われる筋肉ですが、口の中で咀嚼、飲みこみ、食道から胃まで運ぶことを嚥下(えんげ)といいます。この嚥下には口の周りの筋肉、舌の筋肉、喉の奥の筋肉、そして顎の筋肉などが使われています。それら多くの筋肉が協調して嚥下の巧緻性が保たれています。しかし、スムーズに動くことができないと食道に入る予定の食べ物が気管に入ってしまい誤嚥(ごえん)をおこしてしまいます。誤嚥は肺炎の原因ともなり、誤嚥性肺炎は致命的な病気のひとつです。

そして排尿です。排尿障害としては、①頻尿・尿失禁の蓄尿障害、②排尿困難の排出障害の2つがあります。それらの排尿に関わる筋肉には膀胱の筋肉と尿道の筋肉、そして、骨盤内の筋肉が関与しており、脆弱化することで排尿障害を引き起こします10)。

その他にも骨格筋はヒトの体重のおよそ半分を占める人体最大の器官であり、血液中の糖を取り込む最大の臓器で、食後に上昇する血糖の約80%を取り込んでいます11)。したがって筋肉の減少は、血糖のコントロールも不調となる可能性があります。

このようにサルコペニアに関連する様々なリスクがあり、それらは、生活の質(QOL)を低下させます。日常生活が制限され、日常生活動作(ADL)が低下することで要介護になる危険性があります。さらには、多くの研究結果より死亡リスクを高めることが明らかにされています12)。

サルコペニアの原因

なぜサルコペニアになってしまうのでしょうか。サルコペニアの原因は、まず加齢です。加齢により筋肉の細胞では、生存・働きに不可欠なエネルギー産生担うミトコンドリアが減少し、様々な物質を分解し質を保つためのリソソームも減少、その結果異常なタンパク質が蓄積します13)。組織では速筋線維の割合が低下し、毛細血管や運動神経の数の減少し、脂肪細胞が増加します。

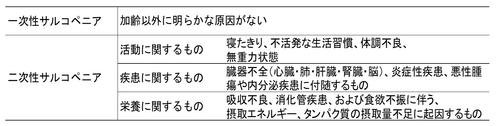

このような加齢に伴う筋肉量の減少や質の低下以外に明らかな原因がない場合を「一次性サルコペニア」といいます。しかし、すべての高齢者がサルコペニアを発症するわけでありません。

また加齢だけでなく活動量の低下、低栄養、ホルモンなどの内分泌系の変化、また併存する病態などの影響により発症する場合を「二次性サルコペニア」といいます。具体的には、寝たきりなど不活発な生活、心臓や肺、肝臓、脳、腎臓などの臓器不全や炎症性疾患、そして消化管疾患、食欲不振などによるエネルギー不足やタンパク質不足などです(図4)。

サルコペニアの類縁疾患

サルコペニアには似たような言葉あります。

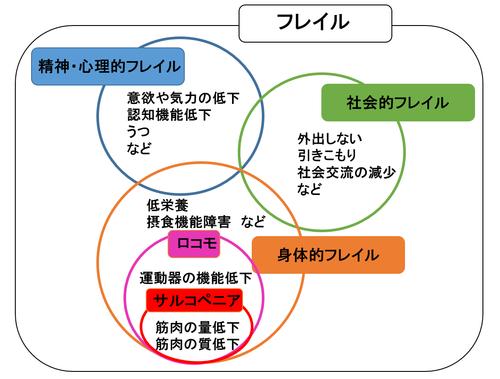

「フレイル」を聞いたことがありますか。フレイルは「虚弱」を意味する英語「フレイルティ(Frailty)」を元にした造語です。2014年に日本老年医学会が「健康」と「要介護」の間の状態を「フレイル」と名付け、「フレイルとは高齢期に生理的予備能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転機に陥りやすい状態」と定義しました14)。

フレイルは単に身体的な側面だけでなく、社会的・精神的側面を含み筋肉の減少と衰えを症状とするサルコペニアと比較すると広い範疇での高齢者の健康状態を捉えています。サルコペニアが起こると、フレイルに進む可能性が非常に高くなります。以前であれば老化現象として見過ごされてきたものを「フレイル」として社会全体でその予防に取り組むことを目指して名付けたそうです。

次に「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」は聞いたことがありますか。こちらは2007年に日本整形外科学会が提唱しました15)。サルコペニアと同様に加齢にともなう運動機能の低下を評価する概念です。しかし、ロコモは筋肉だけでなく骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器全般の障害などにより、立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)が低下した状態をいいます。

障害の原因には、加齢のほかに変形性関節症や骨粗鬆症などの運動器疾患や関節リウマチなどの関節可動域の制限などがあります。ロコモが進行すると、最低限のADLさえも自立して行えなくなり、将来要介護に至る危険が高くなります。

サルコペニアの対策

サルコペニアの対策には、筋肉を減らさないための「栄養バランス」の取れた食生活と適度な「運動」が基本となります。

1.栄養

一次性と二次性のサルコペニアは発症メカニズムが異なりますが、栄養に関しては共通に重要な項目です。加齢により筋肉は筋繊維の数の減少に加えて、筋繊維自体が委縮します。筋肉は水分を除くと80%以上がタンパク質で構成されており、タンパク質の合成と分解のバランスによって調節されています。

高齢になるとタンパク質の分解が合成を上回ることで、筋肉量が減少しやすくなります。そこで、サルコペニアの予防・改善には、1日に体重1kgあたり1.0g以上のタンパク質摂取が有効です2)。

食事で摂取したタンパク質は、胃などの消化管で分解されアミノ酸となり、小腸より吸収されます。アミノ酸には体内で合成できる非必須アミノ酸と、合成できない必須アミノ酸があります。その必須アミノ酸のうちロイシン、イソロイシン、バリンの3種を分岐鎖アミノ酸(BCAA=Branched Chain Amino Acid)といいます。これは筋肉中のタンパク質に含まれる必須アミノ酸のうち約40%を占めており、エネルギー代謝や合成に重要な役割を果たします。

特にロイシンはタンパク質の分解を抑制し、合成を促進することが最近の研究により解ってきました16)。BCAAを多く含む、タンパク質が豊富な肉や魚、大豆、卵などの食材を中心に、筋肉を動かすエネルギー源となる炭水化物(米・パン・麺類)、タンパク質の働きを助けるビタミンB6(マグロの赤身・レバー・鰹・鶏ささみ・キウイ・バナナ)などバランスよく摂取することが大切です。

また、過度の飲酒は筋肉がつくられるのを妨げるとの報告がありますので、過度の飲酒を控えることも重要です17)。その他にビタミンDも筋肉細胞におけるタンパク質合成を促進させ、筋肉細胞と神経細胞の協調性に作用するという報告もあります15)。

2.運動

運動は、主に有酸素運動とレジスタンス運動の2種類あります。サルコペニアの予防と改善のためにはレジスタンス運動が有効です。レジスタンス運動とは筋肉を鍛える運動で、一般的には筋力トレーニング(筋トレ)といわれています。筋量増加、筋力増強、身体機能向上、ADL改善などの効果が示されています2)。

筋肉は30歳を過ぎると両腕両脚ともに約5%の割合で減少し、60歳を超えるとその減少率が加速するという報告があります18)。年齢とともに筋肉量は減少するため、早期から筋肉を鍛えておくことがサルコペニアの予防になります。しかし、筋肉は何歳からでも鍛えることができます。

是非、十分に安全面に配慮して、レジスタンス運動に挑戦してみてください。レジスタンス運動の負荷量(強度)には個人差があるため、詳細は示せませんが、各運動10回程度×3セットを週に2-3回継続できると良いといわれています。

予防のための運動には、以下の3点が重要です。①年齢、体力や体調に応じた運動の負荷、②運動の継続、③タンパク質摂取と運動の併用です。また、レジスタンス運動で得られる効果より劣りますが、軽く息がはずむ程度に行う有酸素運動もある程度のサルコペニアの予防や改善が見込め、有酸素運動で全身の筋肉を動かすことは、生活習慣病の予防や改善にも有用です。さらに、運動習慣だけでなく、日頃から良く身体を動かすこと(活動量の増加)はサルコペニアの予防になります。

【参考・引用文献】

1) Rosenberg IH: Summary comments: epidemiological and meth- odological problems in determining nutritional status of older persons. Am J Clin Nutr, 50: 1231-1233, 1989.

2) サルコペニア診療ガイドライン 2017 サルコペニア診療ガイドライン作成委員会 (編集)

3) Akihiko Kitamura, Satoshi Seino, Takumi Abe, Yu Nofuji, Yuri Yokoyama, Hidenori Amano, Mariko Nishi, Yu Taniguchi, Miki Narita, Yoshinori Fujiwara, Shoji Shinkai, Sarcopenia: prevalence, associated factors, and the risk of mortality and disability in Japanese older adults. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle. 2021 02;12(1);30-38. doi: 10.1002/jcsm.12651.

4) 令和5年版高齢社会白書 内閣府

5) Alfonso J Cruz-Jentoft , Jean Pierre Baeyens, Jürgen M Bauer, Yves Boirie, et al. ; European Working Group on Sarcopenia in Older People, Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People, Age Ageing. 2010 Jul;39(4):412-23

6) Chen LK, Woo J, Assantachai P, Auyeung TW, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment.J Am Med Dir Assoc. 2020 Feb 4. pii: S1525-8610(19)30872-2.

7) Tanaka T, Takahashi K, Akishita M, Tsuji T, Iijima K. “Yubi-wakka” (finger-ring) test: A practical self-screening method for sarcopenia, and a predictor of disability and mortality among Japanese community-dwelling older adults. Geriatr Gerontol Int. 2018;18:224-232.

8) Lexell J.: Human aging, muscle mass, and fiber type composition. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1995; 50A: 11-16.

9) 呼吸サルコペニア 4学会合同ポジションペーパー : 二次出版、日本サルコペニア・フレイル学会編集委員会 編 7 (1), 96-111, 2023-06

10) Yoshida M, Takeda M, Gotoh M, Nagai S, Kurose T. Vibegron, a Novel Potent and Selective β3-Adrenoreceptor Agonist, for the Treatment of Patients with Overactive Bladder: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study. Eur Urol. 73(5):783-790, 2018.

11) R A DeFronzo, R Gunnarsson, O Björkman, M Olsson, J Wahren, Effects of insulin on peripheral and splanchnic glucose metabolism in noninsulin-dependent (type II) diabetes mellitus, J Clin Invest. 1985 Jul;76(1):149-55.

12) Cooper, R., Kuh, D., Hardy, R. et al. (1 more author) (2010) Objectively measured physical capability levels and mortality: systematic review and meta-analysis. British Medical Journal (BMJ), 341. c4467.

13) HuntLC,DemontisF:骨格筋による個体老化の制御.実験医学2013;31:3244-3250

14) サルコペニア診療実践ガイド、日本サルコペニア・フレイル学会、ライフサイエンス出版

15) https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/mads.html 日本整形外科学会HP,2024.03.01閲覧

16) 葛谷雅文・雨海照祥、フレイル 超高齢社会における最重要課題と予防戦略、医歯薬出版、2014

17) Jane Skinner, Lee Shepstone, Mary Hickson, Ailsa A Welch, Alcohol Consumption and Measures of Sarcopenic Muscle Risk: Cross-Sectional and Prospective Associations Within the UK Biobank Study. Calcified tissue international. 2023 Aug;113(2);143-156.

18) Lexell J, Taylor CC, Sjostrom M: What is the cause of the ageing atrophy? Total number, size and proportion of different fiber types studied in whole vastus lateralis muscle fom 15-to 83-year-old men. J Neurol Sci, 1988, 84(2): 275-294.