介護の専門職であれ,ご家族であれ,介護という営みにストレスはつきものです.介護を必要とされる方のよりよい生活・人生をサポートしていくためにも,ストレスとうまく付き合ってゆくことが重要です.以下では,その方法である「ストレスマネジメント」についてご紹介します.

天理大学人文学部社会福祉学科(2024年4月から改組により名称変更)

社会福祉士/介護福祉士/教員

立命館大学大学院社会学研究科博士前期課程修了後、佛教大学福祉教育開発センター、大阪健康福祉短期大学を経て現職。学生時代よりホームヘルパー(非常勤)として在宅介護に従事。研究テーマは社会福祉現場従事者の労働条件・労働環境及びストレスマネジメント、社会福祉施設・事業所の事業継続計画(BCP)。

1.ストレスとはなにか

まずはストレスがどのようなものかを確認しておきましょう.一般的にストレスとは,「外部からの刺激などによって体の内部に生じる反応のこと」(厚生労働省e-ヘルスネット健康用語辞典「ストレス」より)とされます.もともと物理学の言葉で「歪み」を意味する「ストレイン」に由来するものです.たとえばボールに力を加えると歪みますが,このように外部から加わる力によって「歪みが生じている状態」がストレスと呼ばれています.

私たち人間も生活を営むなかで,心身ともに様々なストレスにさらされています.ストレスは一概に悪者であるとは言えませんが,問題はストレスが過剰であるとき,自分の対処できるレベルを超えてしまっているときです.過度のストレスが続く場合,様々な身体的・精神的不調が生じ,結果的に仕事や家族のサポートを継続することなどが難しくなります.それを回避するために必要なのが,ストレスについて理解し,ストレスとの付き合い方を考えること,すなわち「ストレスマネジメント」です.

2.どのようにストレスが生じるのか

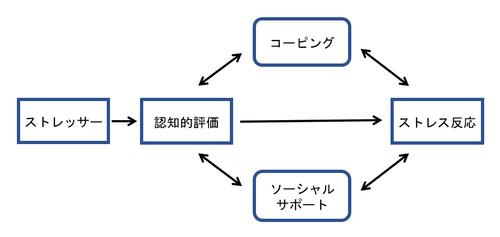

ストレスがどのように発生するのかを簡単にみてみましょう.図1をご覧ください.ストレスには原因となる出来事である「ストレッサー」(図の一番左側)が影響し,その結果「ストレス反応」(図の一番右側)が生じます.しかし,同じストレッサーを経験してもストレス反応の表れ方は人によって異なると言われています.そこに影響を与えるのが図の中間にある「認知的評価」,「コーピング」,「ソーシャルサポート」の3つです.ストレスマネジメントを行う上で,それぞれの内容を理解しておくことが重要です.

出典:榎本(2017) ,33頁より

3.ストレッサー

介護に伴うストレッサーにはどのようなものがあるのでしょうか.家族介護者の介護負担感について検討した涌井智子(2021)によれば,そのストレス要因として要介護者の身体的,認知的機能の低下が指摘されています.家族が担う介護の度合いや,介護を予定通りに行うことができない場面,介護者自身が満足する手助けをできない場面がストレスに関連します.また認知機能の低下により,徘徊や繰り返される同じ質問への対応,さらに介護をする側と受ける側との信頼関係の消失なども挙げられます.そのほか,介護に対する家族間の意見の違いや,介護者自身の性別,年齢,続柄,健康状態,経済的負担,生活への制限(介護と仕事の葛藤)などもストレスに影響を及ぼす要因として挙げられています.

4.ストレス反応

続いてストレス反応の内容です.ストレス反応は心理面,行動面,身体面など様々な側面でみられます(表1).ストレスマネジメントを行う上では,これらのストレス反応(疲れのサイン)に注意し,兆候がみられた際に早い段階で対処することが重要です.

表1 疲れのサイン

| 心理面 | 不安,緊張,イライラする,無気力,抑うつ状態(悲しみ,希望がもてない等) |

| 行動面 | 理由もなく涙が出る,過食,拒食,喫煙・飲酒の増加 |

| 身体面 | 動悸,頭痛,腹痛,下痢,食欲不振,めまい,不眠 |

出典:竹田(2014),135頁の図に基づいて筆者改変作成

5.認知的評価

認知的評価とは,簡単にいえば「物事に対する受け止め方」です.その傾向を知る手がかりとして,以下の「説明スタイル」の3つの次元が挙げられます(表2).

表2 説明スタイルの3つの次元

| 永続性 | その出来事や状況がこの先も長く続くと思うか,一時的なものと思うか |

| 普遍性 | その出来事や状況を特定化するか,普遍化するか |

| 個人度 | その出来事や状況を自分のせいにするか,他人や状況など自分以外の要因のせいにするか |

出典:榎本(2017),84頁の図に基づいて筆者改変作成

たとえば「永続性」の次元でみた場合を考えてみましょう.何かに取り組もうとして失敗したとき「これからも決してうまくいくはずがない」(悲観的)と捉えるのか,「そのうちうまくいくはずだ」(楽観的)と捉えるのかによって,ストレスは変化します.そして3つの次元それぞれでみたとき,「一時的」・「特定的」・「外的」にとらえるのが楽観的な説明スタイル,「永続的」・「普遍的」・「内的」に捉えるのが悲観的な説明スタイルであるとされます.

6.コーピング

コーピングとはストレスに直面したときの対処方法を意味します.表3のとおりコーピングには大きく分けて「問題中心対処」と「情緒中心対処」があります(中野2016:45).「情動中心対処」は気持ちを落ちつかせたり上向きにすることでストレスの低減につながります.しかし,必ずしもストレスの根本原因の解決に直結しない点に注意が必要です.したがって,状況に応じて問題中心対処を採用し,ストレスを低減・解消してゆくことが求められます.

表3 問題中心対処と情緒中心対処

| 問題中心対処の例 | 情緒中心対処の例 |

|

|

出典:中野(2016),46頁より

7.ソーシャルサポート

ソーシャルサポートとは「社会的関係の中でやりとりされる支援」(厚生労働省e-ヘルスネット健康用語辞典「ソーシャルサポート」より)と言われるものです.社会心理学者のジェームス・ハウスの分類を参考にすれば,表4のようにまとめることができます.ソーシャルサポートはさまざまな関係性の中にみられます.ストレスマネジメントにおいては,自分がどの人から,どのようなサポートを得られるのかを認識し,意識的にサポートを得ることが重要です.

表4 ソーシャルサポートの分類

| 分類 | 内容 |

| 情緒的サポート | 尊重,愛情,信頼などのメッセージを伝える,心配する,話を聞く,等のサポート |

| 評価的サポート | 行動や考えを肯定する,フィードバック(良し悪しの評価)をする,社会的に適切かどうかを評価する,等のサポート |

| 情報的サポート | アドバイス,提案,指示,情報提供をする,等のサポート |

| 道具的サポート | 物的サポート,金銭的援助,直接的に力を貸す,時間をつくる,環境を作る,等のサポート |

出典:House, J. S., & Robert L. K. (1985),101頁の内容に基づいて筆者作成

8.ストレスマネジメントの方法

以下では,これまでの内容をふまえつつ,ストレスマネジメントの方法を挙げます.

(1)気分転換のための時間をつくる

まずは日常的にストレスを溜めないための取り組みが大切です.コーピングの項目で取り上げた「趣味活動を行う」,「散歩やスポーツを通じて身体を動かす」,「友人や知人と話をしたり出かける」,「一人になる時間をつくる」などの気分転換の機会を積極的につくってください.ただし,そうした機会や時間をつくるためには他者の協力を得ることも必要な場合があるでしょう.そうしたとき,ソーシャルサポートを得ることが重要になります.

(2)ストレスに気付く

ストレス反応の項目で紹介した身体面,心理面,行動面のストレス反応(サイン)が出ていないかをチェックすることも大切です.ストレス反応の内容の種類を覚えておいたり,確認できるようにしておくことが有効です.ストレスの度合いを知るために「心の健康度セルフチェック」(東京都情報サービス産業健康保険組合)などを用いてセルフチェックを行うことも有効です.厳密には家族介護者を対象としたものではありませんが「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(厚生労働省)を用いて介護を担うご家族を対象にチェックすることで,疲労度を知る手がかりを得ることもできます(「仕事」「勤務」を「介護」に置き換えてください).

(3)呼吸法

ストレスを感じているときは交感神経が強く働いている状態です.深呼吸をすることで副交感神経を働かせ,リラックスさせることができ,ストレスの低減につなげることができます.この方法の利点は,時間や場所の制約を受けにくい点です.

方法は図2のとおりです.

| ①唇を小さく開いて,息を口からゆっくりと吐き出す.可能であれば,目を軽く閉じる. ②口を閉じたまま,3つ数えながら鼻からゆっくりと息を吸う(おなかが膨らむように). ③吸いきったところで息を止め,ひとつ数える. ④唇を小さく開いて,6つ数えながら口からゆっくりと息を吐き出す(おなかがへこむように). ⑤②から④までをしばらく繰り返す.リラックスした感じがしたら,しばらくそれを味わいながら呼吸法を続ける.その後,自然な呼吸に戻す. 「1,2,3で吸って,4で止めて,5,6,7,8,9,10で吐く」というリズムが基本 |

図2 呼吸法

出典:竹田(2014),144頁より

(4)出来事の捉え方を変える

「認知的評価」の項目でふれたとおり,出来事を悲観的に捉えるか,楽観的に捉えるかによってストレスは変化します.ここで「説明スタイルの3つの次元」がヒントになります.ある出来事に直面したとき,自分自身がどういう説明スタイルを採用する傾向があるのかを振り返ってみてください.もし悲観的な説明スタイルを採用している場合,「いま偶然こういう状況なのだ」(一時的),「この人(場)だけがそうなのだ」(特定的),「他者や環境にも原因があるはずだ」(外的)というふうに楽観的な説明スタイルで考えてみてください.

昨今,ストレスを跳ね返す力である「レジリエンス」にも注目されています.詳しく紹介することはできませんが,一般社団法人日本ポジティブ心理学教会(2016)などレジリエンスを高めるための具体的な方法を紹介している書籍もありますので,関心のある方は一読してみてください.

(5)ソーシャルサポートを求める

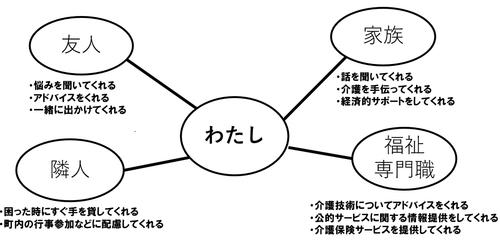

自分自身にどのようなソーシャルサポートがあるのかを可視化することが有効です.次の方法で行ってください.紙とペンを用意し,紙の中心に「わたし」と書いてください.そして「ソーシャルサポートの分類」を参考に,誰からどのようなサポートを得られるのかを図3のように描き出してください.こうして可視化したサポートを早めに求めること,またサポートを得られる関係づくりを行ってゆくことが重要です.

出典:筆者作成

まとめにかえて

以上,ストレスマネジメントについてご紹介しました.重要なのは,個人でストレスに対処するだけでなく,家族や友人などのインフォーマルなサポート,専門職や制度利用などのフォーマルなサポートなども組み合わせて対処することです.本コラムの内容が,皆様のストレスマネジメントの一助となれば幸いです.

【引用・参考文献】

- 榎本博明(2017)『心を強くするストレスマネジメント』日経文庫.

- House, J. S., & Robert L. K. (1985). Measures and concepts of social support. In Sheldon Cohen and S. Leonard Syme (eds.), Social Support and Health, pp. 83-108. New York: Academic Press.

- 一般社団法人日本ポジティブ心理学協会(2016)『折れない心のつくりかた~はじめてのレジリエンスワークブック』株式会社すばる舎.

- 厚生労働 e-ヘルスネット 健康用語辞典

- 厚生労働省「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)」

- 中野敬子(2016)『ストレス・マネジメント入門[第2版]』金剛出版.

- 竹田伸也(2014)『対人援助職に効くストレスマネジメント―ちょっとしたコツで心を軽くする10のヒント―』中央法規出版.

- 東京都情報サービス産業健康保険組合「心の健康度セルフチェック」

(https://www.tjk.gr.jp/health-management/mentalhealth/mental-check,2024.3.4). - 涌井智子(2021)「在宅介護における家族介護者の負担感規定要因」『社会保障研究』6(1),33-44.