「介護保険を利用すると、いくらくらいの自己負担額がかかるの?」と疑問に思う方は多くいらっしゃいます。

介護保険は本人や本人を含む世帯の合計収入によって、1~3割の自己負担額が掛かります。

しかし、実際に自己負担額が決まる仕組みはどうなっているのでしょうか。

そこで本記事では、介護保険の自己負担の仕組みや計算方法について詳しく解説します。

【この記事のまとめ】

- 介護保険の自己負担割合は、利用者の所得に応じて1割~3割で変動する。

- 自己負担割合は、要介護認定を受けたと同時に決定される。

- 介護保険の自己負担割合は、毎年8月1日を基準に更新される。

介護保険サービスの自己負担はどのくらい?

介護保険サービスを利用する際、どれくらいの自己負担が必要なのか。

この疑問は多くの方が抱えるものです。ここでは、その詳細について解説します。

自己負担割合は所得に応じて1割~3割

介護保険の自己負担割合は、利用者の所得に応じて1割~3割で変動します。

具体的には、所得が低い方は1割、中所得の方は2割、高所得の方は3割となります。

この割合は、介護サービスの利用料金に対して適用されるもので、例えば10万円のサービスを利用した場合、1割負担の方は1万円、2割負担の方は2万円、3割負担の方は3万円を自己負担として支払うことになります。

しかし、所得だけが自己負担割合の決定に影響するわけではありません。

本人の年齢や健康状態、家族構成など、さまざまな要因を考慮して自己負担割合が決定されるのです。

特に所得の計算には注意が必要です。年金や不動産収入も所得に含まれるため、正確な所得を把握しておくことが大切です。

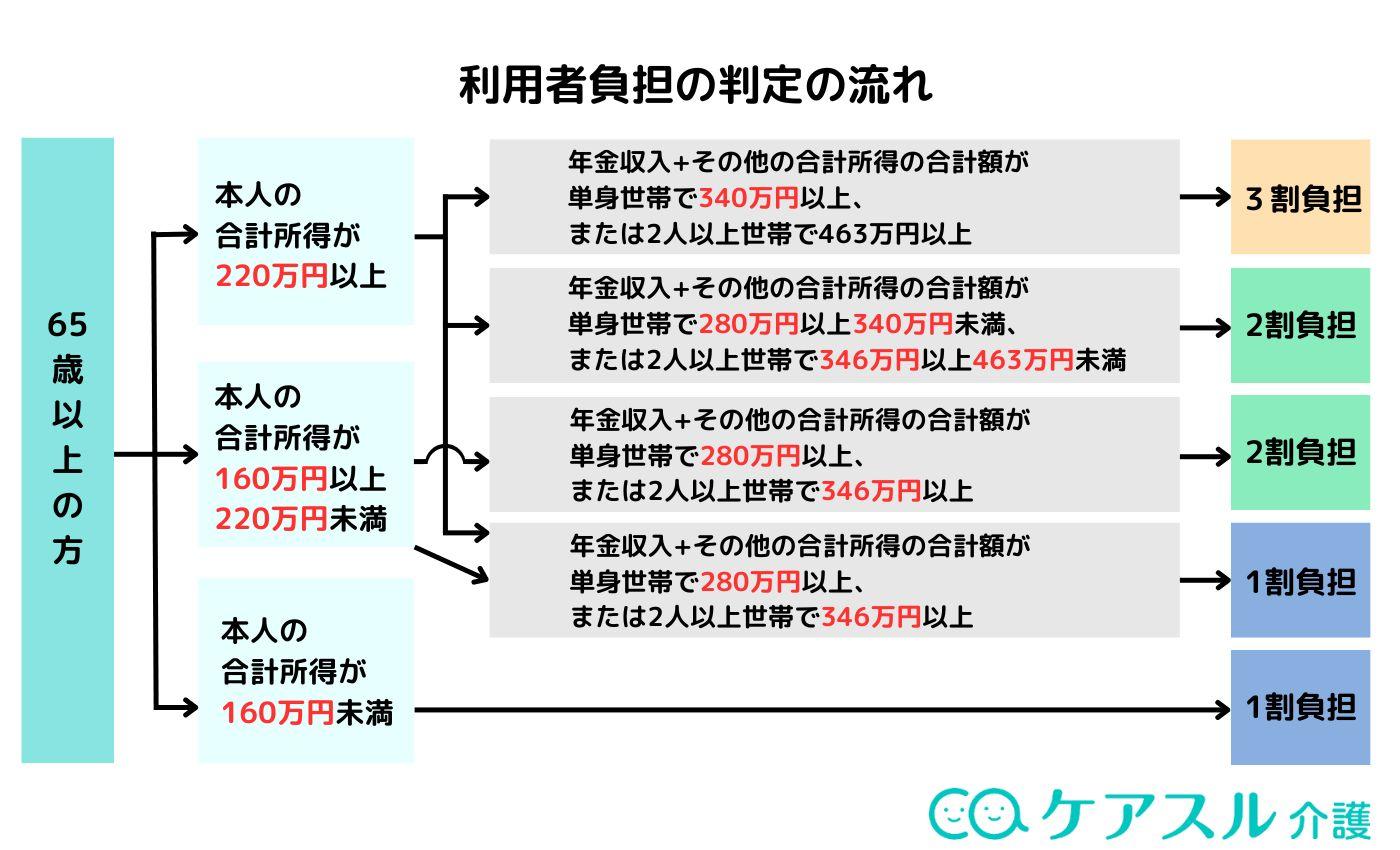

あなたの自己負担割合はいくら?

「結局自分の自己負担額はいくらなの?」とご心配な方のために、本章では自己負担割合を判定するフローチャートをご用意しました。

合計所得からどのように自己負担割合が決定されるのか、下記の表をぜひご活用ください。

(※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は下記に関わらず1割負担です)

前述したように介護保険の自己負担割合は、所得や資産だけでなく、生活状況や家族構成によっても変わります。

介護保険サービスを利用する際には、本人の自己負担割合をしっかりと把握することが大切と言えるでしょう。

出典:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに関わる周知用リーフレット」

年金や不動産収入も所得に含まれるので注意

合計所得金額の中には、年金や不動産からの収入も含まれるため、注意が必要です。

また所得計算には他にも様々な要因が影響します。例えば、配偶者の所得や、扶養家族の有無なども考慮されることがあります。

そのため、自己負担割合を正確に知るためには、所得に関する全ての情報を正確に把握し、適切な申告を行うことが重要です。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険サービスには限度額がある

介護保険サービスは、1~3割の負担で「使いたい放題」というわけではありません。

本人の要介護度ごとに1~3割の負担で利用できる上限額が決まっており、上限額を超えてしまった分は本人の10割自己負担となるため、注意しておきましょう。

国が定めている上限額の名称は「区分支給限度基準額」と言い、下記のようになっています。

※居宅サービスの支給限度額の例

| 区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5032 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

| 要支援2 | 10531 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 16765 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 19705 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

| 要介護3 | 27048 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |

| 要介護4 | 30938 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |

| 要介護5 | 36217 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

※1単位当たり10円として計算した場合

例えば要支援1の場合は区分支給限度額(単位)は5032と定められているため、自己負担割合が1割の方の場合は、最大で自己負担5032円までのサービスを利用できることになっています。

要介護度が上がるほど保険適用となる金額も増えるため、多くのサービスが使えるという仕組みになっていることを理解しておきましょう。

特定福祉用具購入は限度額に含まれない

サービスではなく現金で給付される特定福祉用具の購入に関しては、上記の区分支給限度額には含まれずに介護保険を利用することができます。

特定福祉用具の購入に関しては要介護度に関わらず、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円までと決まっており、その1~3割を利用者が負担することになります。

なお、費用負担軽減の対象となるのは以下の福祉用具には以下のようなものがあります。

・腰掛便座

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・入浴補助用具

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具部品

住宅改修費(介護リフォーム)も限度額に含まれない

介護保険では自宅のバリアフリー化を行う方を対象に、「住宅改修費」として最大20万円の補助金を給付しています。

金銭的な補助を受けながら、手すりの取り付けや段差の解消、扉を引き戸に取り換えるなどの工事を行うことができ、介護への負担を軽減できるでしょう。

この「住宅改修費」に関しても、区分支給限度額には含まれません。

補助金を受けるには、工事の前にお住いの自治体で「住宅改修費」の申請が必要なため、窓口を訪ねてみるか、ケアマネジャーに相談してみましょう。

なお、工事の金額が20万円を超えた場合は自己負担となり、基本的に補助金支給は要介護者1人につき1度きりの支給となります。

また、要介護状態区分が3段階以上重くなったとき、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されるなど、細やかな決まりもあるので注意が必要です。

介護保険サービスにおける自己負担額の支払いをシミュレーション

実際にサービスを利用した場合、どれくらいの自己負担額が掛かるのでしょうか。

本章では、よく使われるサービスごとに1回の利用でかかる自己負担額を解説して行きます。

訪問介護

訪問介護は、高齢者が自宅で生活する上で必要なサポートを提供するサービスです。

身体の清潔ケアや食事の準備、家事のサポートなどが含まれます。

| サービス費用の設定 | 利用者負担(1割) (1回につき) |

|

|---|---|---|

| 身体介護 | 20分未満 | 167円 |

| 20分以上30分未満 | 250円 | |

| 30分以上1時間未満 | 396円 | |

| 1時間以上1時間半未満 | 579円 ※1 | |

| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183円 |

| 45分以上 | 225円 | |

※1 579単位に30分を増すごとに+84単位

デイサービス

デイサービスは、高齢者が日中に外出して、様々な活動やリハビリを受けることができるサービスです。

具体的には、運動や手工芸、認知症ケアなどのプログラムが提供されます。

| サービス費用の設定 | 利用者負担(1割) (1回につき) |

|

|---|---|---|

| 通常規模の事業所の場合 (7時間以上8時間未満) ※通常規模とは1ヵ月の平均利用延べ人数301人以上750人以内を指します。 |

要介護1 | 655円 |

| 要介護2 | 773円 | |

| 要介護3 | 896円 | |

| 要介護4 | 1,018円 | |

| 要介護5 | 1,142円 | |

訪問看護

訪問看護は看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や医療行為を行うサービスです。

| サービス費用の設定 ※訪問看護ステーションの場合 | 利用者負担(1割) (1回につき) |

|---|---|

| 20分未満 | 313円 |

| 30分未満 | 470円 |

| 30分以上1時間未満 | 821円 |

| 1時間以上1時間30分未満 | 1,125円 |

※出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和4年10月施行版)」

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

介護保険の自己負担割合はいつ決まる?

介護保険の自己負担割合は、一度決まれば永遠に変わらないわけではありません。

この章では、自己負担割合がいつ、どのようにして決定されるのか、また更新のタイミングなどを詳しく解説します。

自己負担割合は要介護認定と同時に決定される

自己負担割合は、要介護認定を受けたと同時に決定されます。

要介護認定者には、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が発行されます。

利用者の所得や資産、家族構成などの情報を基に、どれくらいの割合でサービスの費用を自己負担する必要があるのかが計算されることになるのです。

要介護認定は、定期的に更新されるため、その都度自己負担割合も見直されることになります。

そのほか所得や資産の変動があった場合、自己負担割合が変わる可能性が高まります。

負担割合が更新されるのは毎年8月1日から

負担割合証の有効期限は翌年の7月31日までで、毎年8月1日を基準に更新されます。

この日を境に、新しい自己負担割合が適用されるため、利用者やその家族は、更新前後での自己負担額の変動に注意が必要です。

またこの更新の際には、所得や資産の変動だけでなく、健康状態や家族構成の変化も考慮されます。

例えば要介護度が上がった場合や、配偶者の所得が変わった場合など、さまざまな要因が自己負担割合の変動に影響を与える可能性があります。

介護保険の自己負担を軽減できる制度

介護保険の自己負担は、一定の割合で計算されますが、実は軽減される制度も存在します。

この章では、自己負担を軽減するための制度や、その利用方法について詳しく解説します。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、介護サービスの利用料金が一定の額を超えた場合に、その超過分の払い戻しを受けられる制度です。

この制度を利用することで高額な介護サービスを利用しても、自己負担額が一定の上限を超えないようにすることができます。

上限となる基準は所得区分に応じて異なり、以下の通りです。

| 対象者 | 自己負担額の上限(月額) |

|---|---|

| 課税所得690万円(年収1,160万円)以上 | 世帯で140,100円 |

| 課税所得380万円(年収770万円)~課税所得690万円(年収1,160万円)未満 | 世帯で93,000円 |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 | 世帯で44,400円 |

| 世帯全員が市区町村民税非課税 | 世帯で24,600円 |

| 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など | 世帯で24,600円 個人で15,000円 |

| 生活保護を受給している方など | 世帯で15,000円 |

利用するためには所定の申請手続きが必要です。詳しくはお住まいの自治体に確認してみましょう。

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護費の合計が一定の額を超えた場合に、超過分の払い戻しを受けられる制度です。

特に医療と介護の両方を同時に利用している高齢者にとっては、この制度は大きな助けになるでしょう。

上限となる基準は所得区分に応じて異なり、以下の通りです。

| 所得区分 | 自己負担限度額(70歳未満) | 自己負担限度額(70歳以上) |

|---|---|---|

| 課税所得690万円(年収約1160万円)以上 | 212万円 | |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円) | 141万円 | |

| 課税所得145万円(年収約370万円)~380万円(年収約770万円) | 67万円 | |

| 課税所得145万円(年収約370万円)未満 | 60万円 | 56万円 |

| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 31万円 |

| 住民税非課税世帯かつ年金収入80万円以下など | 34万円 | 19万円 |

制度の詳細や申請方法など利用するための手続きは複雑なため、事前にしっかりと情報を収集し、適切な手続きを行うことが重要です。

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、所得の少ない人を対象に、居住費と食費が補填される制度です。

本人の所得額や預金額に応じて、自己負担の限度額が4段階で定められ、これを超えた分に関して、介護保険から払い戻しを受けることができます。

特定入所者介護サービス費の対象となるのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的な介護施設に入所している方に限られます。

その上で介護認定を受けていることや、所得の要件と預金額の要件を満たしている必要があります。

所得の要件および預貯金の要件について詳しくは下記の表の通りです。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えると、費用額に応じた金額を所得税から控除することができる制度です。

医療費控除の対象となる方は、年間の医療費の合計が10万円を超える方です。

ここで言う「医療費」とは、特別養護老人ホーム(特養)をはじめ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4つの施設サービスの、居住費・食費が含まれます。

特別養護老人ホーム(特養)に入所している場合は、基本的に10万円以上の年間費用がかかるため、ほとんどの場合で医療費控除を受けることが可能です。

※介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院は月額利用料の全額、特別養護老人ホームは月額利用料の50%を申告できます。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

介護保険の自己負担に関する情報は、多くの人々にとって非常に重要です。

この記事を通じて自己負担の仕組みや、それを軽減するための制度についての理解を深められたら幸いです。

- 介護保険の自己負担は、利用者の所得や生活状況に応じて1割から3割の間で変動します。

- 年金や不動産収入も所得に含まれるため、正確な計算が必要です。

- 介護保険サービスには限度額が設けられており、これを超えて利用した場合は全額自己負担となります。

- 介護保険の自己負担割合は、要介護認定と同時に決定され、毎年8月1日を基準に更新されます。

- 高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度など、自己負担を軽減するための制度が複数存在します。

介護保険の利用を考えている方、またはすでに利用している方は、これらの情報を参考にして、適切なサービスを受けるための計画を立てていきましょう。

介護保険の自己負担割合は、利用者の所得に応じて1割~3割で変動します。本人の年齢や健康状態、家族構成など、さまざまな要因を考慮して自己負担割合が決定されることになります。詳しくはこちらをご覧ください。

自己負担割合は、要介護認定を受けたと同時に決定されます。更新のタイミングは毎年8月1日です。詳しくはこちらをご覧ください。