要支援2とは、日常生活においてどの程度の介護が必要であるかを客観的に判断したものである要介護度における1つの認定段階になります。

要介護度は、要支援1・2、要介護1~5の7段階に分けられており、要支援2はその7段階ある要介護度の内の1つです。

要支援は、7段階ある要介護度の中でも比較的軽度の状態とされており、入浴・排せつ・食事の介助といった身体介護は必要なく、あくまでも簡易的なサポートが必要な状態です。

本記事では、要支援2の状態や利用可能なサービス、ケアプランなどについて解説します。

要支援2についての疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてください。

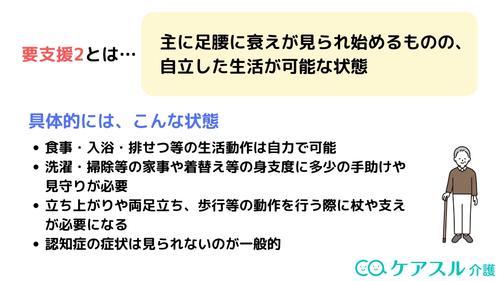

要支援2ってどんな状態?

要支援2は、以下のような状態であると定義されています。

- 立ち上がりや両足立ち、歩行等の動作に杖や支えが必要な状態

- 要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」である状態

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

要支援2の状態①立ち上がりや歩行等の動作に杖や支えが必要な状態

要支援2は、主に足腰に衰えが見られ始める認定段階であり、立ち上がりや歩行等の動作に杖や支えが必要な状態となります。

また、足腰の衰えに伴い、掃除・洗濯といった複雑な動作を要する家事などに多少の手助けや見守りが必要になることもあるでしょう。

とはいえ、入浴・排せつ・食事などの生活動作は自立して行うことができる状態とされているため、基本的には自立した生活が可能と言えます。

具体的な身体状態については、以下の通りです。

- 食事・入浴・排せつ等の生活動作は自力で可能

- 買い物・掃除等の家事や着替え等の身支度に多少の手助けや見守りが必要

- 立ち上がりや両足立ち、歩行等の動作を行う際に杖や支えが必要になる

このように、一部の動作には手助けや見守りが必要な状態ではありますが、本格的な介護が必要なほど重度の身体状態ではないため、リハビリや機能訓練などを行うことで日常生活が改善される見込みがある認定段階になります。

要支援2の状態②要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」である状態

要支援2は、要介護認定時の判定基準の1つである要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」である状態となります。

要介護認定等基準時間とは、以下の5つの介助や行為にかかる時間を指します。

- 直接生活介助:入浴・排せつ・食事などの介護

- 間接生活介助:洗濯・掃除などの家事援助

- 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末

- 機能訓練関連行為:歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練

- 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡(床ずれ)の処置といった診療の補助など

出典:厚生労働省「用語の説明」

要支援2の場合は、上記の介助や行為にかかる時間が「32分以上50分未満」である方が対象となります。

なお、要介護認定基準時間はあくまでも1つの認定基準であり、主治医意見書などの医学的意見なども考慮のうえ判断されるため、要介護認定基準時間のみで要介護度が決まるわけではありません。

要介護認定を受ける方は、把握しておくといいでしょう。

要支援2でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要支援2と他の介護度の違い

要支援2の状態について説明しましたが、他の介護度との違いが分からないという方もいらっしゃるでしょう。

以下では、「要支援1」「要介護1」との違いについて解説しますので、他の介護度との違いを知りたいという方は参考にしてみてください。

要支援2と要支援1の違い

要支援2と要支援1の違いは、主に身体状態と介助時間の2つです。

身体状態については、要支援1は立ち上がる際に手助けが必要なのに対し、要支援2は立っていることや歩行にも支えが必要な状態であるという違いがあります。

介助時間については、要支援2の方が、家事や着替えなどの生活動作に見守りや手助けを必要とする場面が増えるため、介助時間が長くなる傾向にあります。

このように、要支援2の方が足腰の衰えが進んでいるため、手助けや見守りが必要な場面が増えるようになります。

とはいえ、どちらの要介護度であっても、入浴・排せつ・食事などの生活動作は自立して行うことができる状態とされているため、要支援2・要支援1ともに、基本的には自立した生活が可能です。

そのため、2つの要介護度を分けるポイントとしては、「歩行や立位保持に支えが必要かどうか」を注視してみると判断しやすいと言えるでしょう。

要支援2と要介護1の違い

要支援2と要介護1の違いは、主に身体状態と認知症の有無の2つです。

身体状態については、歩行や立位保持に支えが必要である点や複雑な動作を伴う家事などに手助けが必要な点などは同じですが、要介護1の場合は入浴に手助けが必要になります。

認知症の有無ですが、要支援2の場合はまだ認知機能の低下が見られませんが、要介護1となると認知機能の低下により物事の理解・判断などに支障をきたすようになります。

そのため、要支援2と要介護1を分けるポイントとしては、「入浴時の手助けの有無」と「認知機能の低下が見られるか」の2つが挙げられます。

認定結果に納得がいかない場合の対処法

「要介護認定を受けたけど、結果に納得がいかない」という方もいらっしゃるでしょう。

そういった際には、以下の方法で認定結果の取り消し・変更が可能です。

- 不服申し立て

- 区分変更申請

不服申し立てとは、認定結果に異議がある際に取ることができる方法で、介護保険審査会に申し立てをし、その申し立てが妥当なものだと判断されれば、要介護認定を取り消し、あらためて認定をやり直すことが可能となります。ただし、要介護認定をやり直すことから、申し立てから再調査の結果が出るまでは数か月かかることもあるため、時間がかかることは覚悟しておきましょう。

区分変更申請は、本来は病気や怪我などによって要介護者の身体状態が変わった際に行われる手続きです。現状の要介護度と対象者の状態が見合わない場合に認められる申請であり、要介護認定の結果に不満がある際にも申請は可能であるため、不服申し立ての代わりに区分変更申請を行うケースも少なくありません。こちらは一般的には1か月ほどで審査結果が出ます。

上記の要介護度の違いを参考に、認定後に納得がいかないケースでは、不服申し立てや区分変更申請を検討してみてもいいでしょう。

要支援2で利用できる在宅介護サービス

要介護認定を受けた方であれば、その要介護度に応じた介護サービスを利用することが可能です。

要支援2の方の場合は、要介護状態への進行を予防することを目的とした「介護予防サービス」の利用が可能です。

要支援2の方が利用できる介護予防サービスは、以下の通りです。

| サービス 分類 |

名称 | 概要 |

|---|---|---|

| 訪問型 | 介護予防訪問介護 (ホームヘルパー) |

訪問介護員が利用者の自宅に訪問し、利用者が自立して行うことが困難である、掃除・洗濯・調理といった家事の代行や買い物の代行などの生活援助を行う |

| 介護予防訪問入浴介護 | 自宅の浴槽での入浴が困難な方向けに、簡易浴槽を積んだ訪問車で利用者の自宅へ訪問し入浴の介助を行う | |

| 介護予防訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅に訪問し、リハビリを行う | |

| 介護予防訪問看護 | 医師の指示に基づき看護師等が利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行う | |

| 介護予防居宅療養管理指導 | 通院が困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し療養上の管理・指導・助言を行う | |

| 通所型 | 介護予防通所介護(デイサービス) | 施設に日帰りで通い、通い先の施設にて、食事の提供や入浴、生活援助、機能訓練などのサービスを受けることができる |

| 介護予防通所リハビリ | 要介護状態になることを予防するため、老健(介護老人保健施設)・病院・診療所・介護医療院に通い、リハビリを行う | |

| 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の症状が明らかに見られる方に対し、心身機能の維持回復を目的とした専門的なケアを行う | |

| 短期入所型 | 介護予防短期入所生活介護 | 老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介助や機能訓練等のサービスを受けることができる |

| 介護予防短期入所療養介護 | 老健や介護医療院等の医療機関に短期間入所し、看護および医学的管理の下で介護や生活援助、医療ケア、機能訓練等のサービスを受けることができる | |

| 複合型 | 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせて利用できるサービス |

出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

上記の表の介護保険サービスは、在宅介護をしている方に向けたサービスであり、施設に入所せず住み慣れた自宅で暮らしながら利用できるサービスになります。

また、要支援2で利用できる在宅介護サービスは、大きく分けて以下の4種類のサービスに分類されます。

- 訪問型サービス

- 訪問介護職員や看護師が利用者の自宅に訪問し、介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを提供

- 通所型サービス

- 利用者本人が特定の施設に日帰りで通い、通い先の施設で介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを受ける

- 短期入所型サービス

- 利用者本人が特定の施設に1~30日間宿泊し、介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを受ける

- 複合型サービス

- 訪問・通所・短期入所といったサービスを組み合わせて利用することができるサービス

どのタイプのサービスの場合も施設に入居する必要はなく、あくまでも自宅で生活することを前提として利用することができるため、在宅介護を検討している・施設に入居する気はないという方は、これらのサービスの利用を検討するといいでしょう。

平成26年度の介護保険法の改正によって、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の2つのサービスは、各自治体が主体となって行うサービス事業へと移行されました。

それに伴い、全国一律の基準で提供されているその他のサービスとは異なり、各自治体によってサービス費用や、利用制限などの規定が異なるようになりました。

出典:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)」

要支援2はデイサービス(通所介護)を何回利用できるの?

要支援2の認定を受けた方は、週に2回以上のデイサービスの利用が認められています。

また、厚生労働省の調査によると、要支援2の認定を受けた方の約6割はデイサービスを月に8回利用しているという結果が出ており、実態としても要支援2の方は週に2回の利用が多いということが分かります。

なお、費用例として、週2回程度の利用の場合は月額3,521円の費用が必要になります。

これらの費用は自治体やサービスの提供事業者によって異なるため、注意が必要です。

(出典:三重県津市「介護予防・日常生活支援総合事業について」)

(出典:厚生労働省「予防給付の報酬・基準について」)

要支援2はヘルパー(訪問介護)を何回利用できるの?

要支援2の認定を受けた方は、週に3回のヘルパーの利用が認められています。

ヘルパーとは、介護員が利用者の自宅を訪問しサービスを提供してくれる、訪問型の介護サービスとなります。

要支援の方は、生活援助が中心となり介護を受けることはできませんが、自宅を離れる必要がないためサービス利用のハードルが低く、在宅介護をしている場合には利用することも多くなるでしょう。

費用例として、介護保険の自己負担額が1割の場合、週に2回のヘルパーの利用では2,448円、週に3回では3,884円となります。

なお、これらの費用は自治体やサービスの提供事業者によって異なるため、注意が必要です。

(出典:三重県津市「介護予防・日常生活支援総合事業について」)

要支援2で入居できる施設

要支援2の認定を受けた方が入居できる施設は、以下の通りです。

| 施設名 | 概要 |

|---|---|

| グループホーム | 認知症の症状が見られる方を対象とした、5~9人の少人数からなる共同住宅の形態でケアサービスを提供する施設 |

| 有料老人ホーム | 「介護(入浴・排せつ・食事の提供)」「洗濯・掃除等の家事の供与」「健康管理」のうちいずれかひとつ以上をサービスとして提供している施設 |

| ケアハウス(自立型) | 家族からの援助を受けるのが難しく、自立生活に不安がある人に向けた介護施設 |

| サ高住 (サービス付き高齢者向け住宅) |

介護福祉士や社会福祉士などの職員による安否確認や生活相談サービスを受けることができる高齢者専門のバリアフリー賃貸住宅 |

上記の表からも分かるように、要支援2は介護を必要としない認定段階であるため、入居できる施設の種類もあまり多くありません。

特養や老健といった公的な介護施設には入居することができず、有料老人ホームやサ高住といった民間施設が主な対象施設となります。

まだ介護が必要な状態ではないため、在宅介護でも十分対応可能な認定段階ではあるものの、施設に入居することで日常的に生活援助や機能訓練、食事の提供などのサービスを受けることができるため、そのようなサービスを希望する場合は施設入居を検討してみるといいでしょう。

要支援2でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要支援2でレンタルできる福祉用具

要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定を受けた方であれば、福祉用具のレンタル・購入に介護保険が適用されます。

そのため、所得・世帯人数などによって異なりますが、1~3割の自己負担額での福祉用具のレンタル・購入が可能です。

なお、要介護度によって介護保険が適用される福祉用具の範囲が異なるため、注意が必要です。

要支援2の場合は、以下の福祉用具のレンタル・購入に介護保険が適用されます。

| 福祉用具の種類 | 詳細 | |

|---|---|---|

| レンタル | 手すり | 工事を伴わない、設置型の手すり。 起居動作や歩行が安定しない高齢者の方の生活のサポートが可能。 |

| スロープ | 工事を伴わない、設置型のスロープ。 段差部分に設置することで、生活環境の改善や事故防止等の効果が見込める。 |

|

| 歩行器 | 転倒しやすい状態にある高齢者の方の歩行を補助する福祉用具。 両腕で体重を支えることができるため、脚にかかる負担や痛みを軽減する等の効果がある。 |

|

| 歩行補助杖 | 歩行が安定しない状態にある高齢者の方の歩行を支える福祉用具。 歩行器同様、脚にかかる負担を軽減することが可能。 |

|

| 自動排せつ処理装置 | 自力でトイレまで歩くのが困難な方の排せつをサポートする福祉用具。 レシーバー部分に排尿することで、レシーバーとつながっている本体に尿が吸引される。 |

|

| 購入 | 腰かけ便座 | 和式のトイレや、洋式のトイレに設置する福祉用具。 座位や起居動作の安定などの効果が見込める。 |

| 自動排せつ処理装置の 交換可能部品 |

前述の自動排せつ処理装置の交換可能部分の部品。 尿タンクやホース、レシーバーなどが該当する。 |

|

| 入浴補助用具 | 自宅の浴室に設置する手すりやすのこなどの福祉用具。 設置することで、入浴時の動作の安定や転倒の防止などの効果が見込める。 |

|

| 簡易浴槽 | 居室などで簡単に入浴ができるための福祉用具。 居室に設置可能であるため、自宅の浴室までの移動が困難な方の入浴をサポート可能。 |

|

| 移動用リフトの吊り具部分 | 前述の移動用リフトの吊り具部分。 脚分離型やシート型などの種類があり、トイレや入浴など用途に分けて取り換えることが可能。 |

|

要支援2の認定段階の場合は、介護が必要なく比較的軽度の状態とされているため、介護ベッドや車いすといった福祉用具のレンタルには介護保険が適用されません。

ですが、前述のように要支援2は基本的には介護が必要ない状態であるため、手すりやスロープ、歩行補助杖などのレンタルで十分に生活することが可能でしょう。

必要な福祉用具がある場合には、レンタルや購入を検討してみるといいでしょう。

要支援2のサービス利用限度額はいくら?

要支援1・2、要介護1~5のうち、いずれかの要介護度の認定を受けた場合、介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用することができますが、それぞれの要介護度によって、1~3割の自己負担額で利用できる金額の上限が設定されています。

それを区分支給限度基準額と言います。

前述の通り、区分支給限度基準額は要介護度によって異なり、要支援2の場合は月額105,310円と定められています。

つまり、1割負担の場合は10,531円、3割負担の場合は31,593円まではそれぞれの自己負担額で介護保険サービスを利用することが可能になります。

以下の表に、例として要支援1・2、要介護1の区分支給限度基準額をまとめてみました。

| 区分 | 区分支給限度基準額 | 自己負担割合1割の場合 | 自己負担割合2割の場合 | 自己負担割合3割の場合 |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

なお、上記の表からも分かるように、要介護度によって区分支給限度基準額は大きく異なるため、それに伴い1~3割の自己負担額で利用できる介護保険サービスの量も異なってきます。

要介護認定を受けるという方は、把握しておくといいでしょう。

要支援2のケアプラン例

本章では、要支援2の方のケアプラン例をケースごとにご紹介します。

ケアプランとは、介護保険サービスの利用計画書であり、1週間、もしくは1か月間のサービスの利用スケジュールのようなものになります。

そのため、ケアプラン例を把握しておくことで、要介護2の認定を受けた後の介護保険サービスの利用も検討しやすくなるのではないでしょうか。

以下では、それぞれ「在宅介護」「施設入居」「一人暮らし」などのケースごとのケアプラン例を詳しくご紹介していきます。

在宅介護をする場合のケアプラン

要支援2の認定段階であれば、まだ本格的な介護を必要としない状態であるため、在宅介護での生活を考える人も多いのではないでしょうか。

在宅で介護をする場合のケアプランは、以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |

|---|---|---|

| 介護予防訪問リハビリ | 8回(週2回) | 2,320円 |

| 手すりのレンタル | 月々 | 1,000円 |

| 合計 | 3,320円 |

基本的には、家族からの援助を受けられるため、自宅でご家族の方が行うのは難しいリハビリをサービスとして利用するケアプランになりました。

また、立ち上がりなどの動作を補助するために、手すりのレンタルも行っています。

このようにご家族からの援助が可能な在宅介護というケースでは、あまり多くのサービスを利用することなく生活していくのも十分可能です。

施設に入居する場合のケアプラン

ご家族による在宅介護や一人暮らしの継続が難しい場合は、施設に入所するのも1つの手です。

施設に入所した場合のケアプランは以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 費用 |

|---|---|---|

| 施設利用料 | 月額 | 150,000円 |

| 日常生活費 | 利用分に応じて | 10,000~30,000円 |

| 合計 | 160,000~180,000円 |

これはあくまでも費用例であり、入居先の施設の費用によっては、この金額より高いケースも安いケースもあるため、一例として捉えましょう。

施設に入所すると、生活援助・機能訓練等のサービスを受けられるだけでなく、常に職員がいるため困ったときに助けてもらえたり、家族の介護負担が減ったりします。

しかし、施設を利用すると、介護サービス費の他にも食費や居住費といった費用が発生するため、在宅介護に比べるとどうしても費用は高くなる傾向にあります。メリット・デメリットを総合的に判断して施設利用を検討しましょう。

一人暮らしの場合のケアプラン

前述のように、要支援2の方は一部の生活動作に手助けや見守りが必要ではあるものの、入浴・排せつ・食事などは自立して行うことができるため、一人暮らしをしている方も少なくありません。

一人暮らしの場合のケアプランは、以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |

|---|---|---|

| 介護予防訪問介護(調理や掃除など) | 8回(月額) | 2,433円 |

| 介護予防通所リハビリ(デイケア) | 8回(月額) | 3,615円 |

| 手すりのレンタル | 月額 | 1,000円 |

| 合計 | 7,048円 |

一人暮らしの場合は、在宅介護と比べるとサービス利用頻度が増え、それに伴いサービス利用料も高くなっていることが分かります。

とはいえ、介護保険適用のサービスであれば、費用にそこまで大きな差は生まれないため、一人暮らしをすることのリスクなどを考慮のうえ、介護の仕方を選択するといいでしょう。

要支援2で一人暮らしは可能?

要支援2で一人暮らしすることは可能です。

実際、厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要支援2で一人暮らしをしている人の割合は全体の34%となっています。

つまり、要支援2の認定を受けた方の約3人に1人は一人暮らしをしているということになるため、一人暮らしをしている方は比較的多い、また一人暮らしをすることは可能と言えるでしょう。

要支援2は、足腰の衰えこそ見られるものの、入浴・排せつ・食事などの生活動作は自立して行うことができるため、基本的には自立して生活することが可能です。

そのため、家族からの援助が難しい一人暮らしの場合でも、要介護者の身体状況に応じた適切なサービスを利用することで、日常生活を送ることは十分可能と言えるでしょう。

要支援2で利用できるサービスをしっかり確認しておこう

今回の記事では、要支援2とはどんな状態を指すのか、要支援2で利用可能となる介護予防の支援について解説を行いました。要支援2で利用できる介護支援支援にはさまざまな種類があります。

どのようなものが利用が可能となるかをきちんと把握し、いざといったときに楽な生活を送れるようにしておきましょう。

要支援2は、主に足腰に衰えが見られ始める認定段階であり、立ち上がりや歩行等の動作に杖や支えが必要な状態となります。また、足腰の衰えに伴い、掃除・洗濯といった複雑な動作を要する家事などに多少の手助けや見守りが必要になることもあるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

要支援2で一人暮らしすることは可能です。実際、厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要支援2で一人暮らしをしている人の割合は全体の34%となっています。詳しくはこちらをご覧ください。