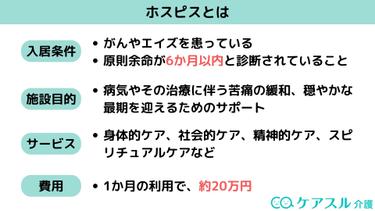

病気などが原因で余命がわずかと診断された方が、穏やかに最期を迎えるためのケアを「ホスピスケア」といいます。ホスピスケアは医療を必要とするため、主に医療保険が適用されます。

しかし、「ホスピスで介護保険を利用できる場合もあるって聞いたけどどうしたらいいの?」「医療保険と介護保険、どっちの方が費用が安いの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ホスピスケアを介護保険で利用する方法や、介護保険で利用できるサービスついて解説しています。

さらに、費用を抑えるお得な制度の紹介や費用がかかる平均期間も紹介するため、ホスピスに関する経済的な不安の軽減が可能です。家族がホスピスケアを受ける状態になってしまった方は、ぜひ最後までご覧ください。

ホスピスケアを介護保険で受けるには

65歳以上の方は、要介護認定を受けて要支援以上の状態と認定されれば、介護保険サービスが受けられます。また、40歳〜64歳の方でも、「特定疾患に罹患しており、介護が必要な状態」になった場合は、介護保険サービスの利用が可能です。

しかし、ホスピス(緩和ケア病棟)に入院してホスピスケアを受ける場合は医療保険を利用しなくてはいけません。

介護保険でホスピスケアを受けるにはどうしたらよいのでしょうか。その方法は2つあります。一体どのような方法なのか、確認していきましょう。

介護施設に入所する

実は、ホスピスケアを提供するサービス付き高齢者向け住宅や、有料老人ホームは年々増加しています。介護施設でホスピスケアを受けるメリットは以下の2つです。

- 入居期間の定めがない場合が多い

- 家族の負担が軽い

ホスピス(緩和ケア病棟)は入居期間にある程度制限があるため、住処の心配をしなくてよいのは大きなメリットといえるでしょう。しかし、選ぶ施設によっては費用が高額になる可能性があります。

在宅ホスピスを行う

在宅ホスピスとは、自宅でホスピスケアを受けながら過ごす方法です。医師と看護師が定期的に訪問してケアを行います。

末期がんで在宅ホスピスを受ける方の中には、往診などの医療だけでなく、訪問介護や訪問入浴などの介護を必要とする方も少なくはありません。そのような方のみ、特例として医療保険と介護保険の併用が認められています。

在宅ホスピスのメリットは以下の2つです。

- 本人が安心して過ごせる

- 費用が安い

しかし、自宅でのケアはどうしても家族に大きな負担がかかります。地域によって提供されている医療にも差があるため、誰でも実行できるわけではありません。事前の準備が重要となります。

ホスピス対応をしている介護施設を探したい方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、専任の入居相談員に条件を伝えるだけで、あなたに合った施設を複数紹介してもらうことが可能です。

面倒な事務手続きや見学予約なども代行してくれるので、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

在宅ホスピスで利用できる介護保険適用サービス

介護保険で利用できる在宅サービスは以下の通りです。

| 訪問を受けて利用するサービス |

|

| 施設に通って受けるサービス |

|

| 施設に入所して受けるサービス |

|

| 福祉用具や住宅改修など |

|

| そのほか |

|

2012年4月に創設された「定期巡回・随時対応型サービス」は、訪問看護と訪問介護を一体的に24時間体制で提供するサービスです。決まった時間に訪問する「定期巡回」と、何か有った時に駆けつける「随時対応サービス」の2つを受けられます。

在宅ホスピスでは、このようなサービスを利用しながらケアを行っていきます。

ホスピスケアを受けるなら医療保険と介護保険どちらが安いか

ホスピスケアを行うにあたって費用面が気になる方も多くいるかと思います。そんな方のために、それぞれの平均月額費用を表でまとめました。

| 緩和ケア病棟 | 介護施設 | 在宅ホスピス | |

| 月額平均費用 | 14〜19万 | 20〜55万 | 4〜7万 |

介護保険は入所する施設や在宅で利用するサービス量によって大きく変化します。緩和ケア病棟も差額ベッド代が病院によって大きく異なるため、どれだけ費用がかかるかは一概にはいえません。

ここに記載してあるものはあくまで医療と介護の平均額になります。

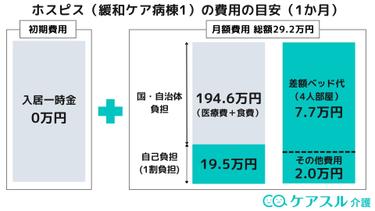

緩和ケア病棟の費用

緩和ケア病棟に入院した場合、入院料の自己負担分、食事代、差額ベッド料が合算された費用がかかります。

この入院料の自己負担は、入院期間は何日か、本人が3割負担か1割負担かによって費用が変動するため注意しましょう。

<1日あたりの自己負担額(日額)>

| 入院30日以内の場合 | 実費 | 52070円または49700円 |

| 3割負担 | 15621円または14910円 | |

| 1割負担 | 5207円または4970円 | |

| 31日以上60日以内の場合 | 実費 | 45540円または45010円 |

| 3割負担 | 136621円または13503円 | |

| 1割負担 | 4554円または4501円 | |

| 61日以上の場合 | 実費 | 34500円または33980円 |

| 3割負担 | 10350円または10194円 | |

| 1割負担 | 3450円または3398円 |

食事代の自己負担は、1食460円です。民税非課税世帯の方は、さらに負担が軽減されます。

差額ベッド代は、個室にした場合などにかかる費用です。その病院によって大きく異なるため、今回は計上していません。

参照:『入院したときの食事代』

介護施設の費用

介護施設に入居する場合は、居住費や管理費、日常生活費、食費、医療・介護サービス費などがかかります。

市町村などが運営している公的な施設は、介護保険が適用される部分も多く、比較的安く入居可能です。一般企業などが運営している施設は、サービスに趣向が凝らされている一方で費用が高額になりやすい傾向があります。

居住費・管理費は入居する施設の種類、部屋のグレードによって異なります。介護施設への入居は入居一時金が必要なケースもありますが、ホスピスプランのある介護施設は、短期間の利用が多いため一時金を求めない場合がほとんどです。

在宅の費用

在宅ホスピスの費用は、生活するにあたって必要な費用に加え、医療費と介護費がかかります。医師による訪問診療や、定期的な医療処置を行う訪問看護、ヘルパーによる訪問介護の利用がメインになる場合がほとんどです。

往診や訪問看護では医療保険が適用され、訪問介護などは介護保険適用となります。介護にかかる費用の平均額は2万円ほどです。

在宅ホスピスの場合、医療費と介護費に月4万円ほどかかるといわれていますが、食費やおむつなどの生活するための費用もかかるため、場合によっては月5万円〜7万円ほどかかるケースもあります。

ホスピス対応をしている介護施設を探したい方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、専任の入居相談員に条件を伝えるだけで、あなたに合った施設を複数紹介してもらうことが可能です。

面倒な事務手続きや見学予約なども代行してくれるので、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ホスピスを利用する平均期間

ホスピス(緩和ケア病棟)における平均滞在期間は30日程度といわれています。

もちろん、それ以上入院することも可能です。しかし、病院に入る報酬は「すべての患者さんの入院日数の平均が30日未満であり、患者さんの入院意思表示から平均14日未満で入院させている」または「患者さんの15%以上が在宅や診療所に退院する」場合は、高い診療報酬が設定されています。

一定の基準まで回復したり、在宅で生活できると判断されたりした場合、30日程度で退院を促されるケースも少なくはありません。

在宅になると、余命が長ければ長いほど、ホスピスケアを受ける期間も長くなります。実はホスピス(緩和ケア病棟)などで行われる緩和ケアが寿命を伸ばすとの研究が存在します。

この研究では、手術できない状態まで進行した癌患者を「抗がん剤治療のみを行うグループ」と「抗がん剤治療に加えて月1回の緩和ケアを行うグループ」に分け、結果を見ました。抗がん剤治療のみの場合、生存中央値は8.9ヶ月しかありませんでしたが、緩和ケアを受けたグループは、さらに2.7ヶ月長く生存したとの結果が出ています。

ホスピスケアを受けると寿命が伸びる傾向がありますが、その間、ずっと病院で過ごせるわけではありません。

そのため、医療保険でのホスピスは長期利用には向いていないともいえます。介護の力も借りつつ、家族に余力がある場合は在宅を、ない場合は施設入所していく必要があります。

介護保険でホスピスケアを受けるまでの流れ

ホスピス(緩和ケア病棟)以外でホスピスケアを行うには医療だけではなく介護の力も必要です。介護保険を利用開始する前に事前準備をしておきましょう。具体的には以下のような流れで準備を行います。

- 1.窓口に相談

- 2.要介護認定の申請

- 3.ケアマネージャーの訪問調査

- 4.認定結果が届く

- 5.地域包括支援センターもしくは事業所へ連絡

- 6.ケアプランの作成・事業所と契約

在宅ホスピスや施設入居を検討する場合は、忘れずに行いましょう。

1.窓口に相談

まずは、市区町村役場か地域包括支援センターの窓口で相談しましょう。市区町村の役場には、介護保険課や高齢者福祉課と呼ばれる窓口があり、介護に関する相談や地域包括支援センターの案内などを行っています。電話でも相談可能です。

事前に相談を行うと、介護保険サービスを利用する手続き以外にも、その地域特有の支援制度やサポート機関を紹介してくれる場合があります。

2.申請

次に、要介護認定の申請を行います。要介護認定とは、どの程度介護を必要とするのかを判定するものです。認定の結果に応じて、使えるサービスの種類や量が決まります。介護サービスを受けるにあたって要介護認定は避けては通れません。

要介護認定の申請に必要なものは以下の2つです。

- 申請書(役所の窓口に直接もらいに行くか、役所のホームページからダウンロード可能)

- 主治医意見書

- 個人番号(マイナンバー)と本人が確認できるもの

- 介護保険被保険者証(本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を用意)

- 医療保険被保険者証のコピー(特定疾病と認められた第二号被保険者のみ)

主治医がいない場合は市区町村が指定する医師等が意見書を作成してくれる場合もあります。地域包括支援センターに申請の代行を依頼することも可能です。

3.訪問調査

申請から数日後、訪問調査の日程を決める電話がかかってきます。訪問調査では、調査員が自宅や入院先を訪問し、本人の普段の様子や状態の聞き取りを行います。

訪問調査の結果と主治医の意見書を参考に、どれくらいの介護を必要とするかが判定されるため、漏れなく、過不足なく現状を伝えることが重要です。

本人の状態や普段の様子を伝えられるように、あらかじめメモをしておくとよいでしょう。

4.認定結果が届く

申請結果(認定通知書と被保険者証)は、申請日から30日以内に郵送で届きます。通知書や被保険者証に記載されている区分によって、利用できるサービスや利用限度額などが異なるため、必ず確認を行いましょう。有効期限は原則6ヶ月です。

結果に納得できない場合、不服申し立ても行えます。ただし、時間がかかるため、急ぎでサービスを利用したい場合にはあまり向いていません。しばらくサービスを利用し、本人の状態が変わった場合は、区分変更申請を行うと、要介護の変更を申し立てられます。

5.相談窓口に連絡する

認定された区分によってそのあとの連絡先は異なります。

自立もしくは要支援1~2と認定された方は地域包括支援センターへ連絡しましょう。要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所へ連絡します。居宅介護支援事業所はケアマネジャーが属する事業所です。

介護サービスを利用するにあたって必要なケアプランの作成やそのほかの手続きなどのサポートを得られます。近くの居宅介護支援事業所がわからない場合は、市区町村に役場にて紹介してもらえます。

6.ケアプランの作成・契約

介護サービスを利用する際は、本人に適切なサービスは何か、どの程度必要かをまとめたケアプランを立てる必要があります。ケアプランは、ケアマネージャーと相談しながら決定していきます。作成は無料です。

ケアマネージャーは、ケアプランを作成するだけではなく、介護に対する不安や悩みに関しての対応を行ってくれます。もし、在宅ホスピスに関して不安がある場合は、気軽に相談してみましょう。

ケアマネージャーが作成したケアプラン原案に同意すれば正式にケアプランの完成です。完成後、ケアマネージャーにサービスの利用開始を依頼し、各事業所と契約するとサービスの利用を開始できます。

ホスピス対応をしている介護施設を探したい方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、専任の入居相談員に条件を伝えるだけで、あなたに合った施設を複数紹介してもらうことが可能です。

面倒な事務手続きや見学予約なども代行してくれるので、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ホスピスケアを介護保険で受ける場合に活用できる制度

ホスピスケアを長く続けるためには介護の力も必要です。しかし、費用面が気になる方も多いかと思います。在宅でケアする余裕がなく、施設入所を検討している方も多いのではないでしょうか。

そんな方のために、以下の2つの制度を紹介します。

- 高額介護合算療養費制度

- 介護保険負担限度額認定証

これらの制度を利用すると、かかる費用を大幅に軽減できます。うまく活用し、経済的にも安心しながらケアを続けていきましょう。

高額介護合算療養費制度

高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険でかかった1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合計が高額になってしまった方の負担を軽減する制度です。被保険者の所得や年齢に応じて限度額が設定されており、限度額を超えた際に、超過した金額分が還付されます。

<限度額>

| 後期高齢者医療保険+介護保険 | 被用者保険または国民健康保険+介護保険(70〜74歳のいる世帯) | 被用者保険または国民健康保険+介護保険(70未満がいる世帯) | |

| 現役並み所得者(上位所得者) | 67万円 | 67万円 | 126万円 |

| 一般 | 56万円 | 62万円 | 67万円 |

| 低所得者Ⅰ | 31万円 | 31万円 | 34万円 |

| 低所得者Ⅱ | 19万円 | 19万円 | 34万円 |

該当する方は翌年の2月、3月に申請書が届きます。届き次第、忘れずに申請を行いましょう。

参照:『介護保険制度の見直しについて』

介護保険負担限度額認定証

一定以下の所得及び貯蓄の方は、介護保険負担限度額認定を受けると、介護サービスにかかる居住費や食費を軽減できます。この制度も収入や貯蓄額などによって負担限度額が決まっています。

| 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(滞在費)の負担限度額(円/日) | 食費の負担限度額(円/日) | |||||

| ユニット型

個室 |

ユニット型

個室的多床室 |

従来型個室 | 多床室 | ショート

ステイ以外の 特定介護 サービス |

ショート

ステイ |

|||

| 第1段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方

・生活保護を受給されている方 |

単身:1000万円以下

夫婦:2000万円以下

|

820 | 490 | 490

(320) |

0 | 300 | 300 |

| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方 | 単身:650万円以下

夫婦:1650万円以下 |

820 | 490 | 490

(420) |

370 | 390 | 600 |

| 第3段階(1) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の方 | 単身:550万円以下

夫婦:1550万円以下 |

1310 | 1310 | 1310

(820) |

370 | 650 | 1000 |

| 第3段階(2) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える方 | 単身:500万円以下

夫婦:1500万円以下 |

1310 | 1310 | 1310

(820) |

370 | 1360 | 1300 |

| 第4段階 | 上記以外 | 2006 | 1668 | 1668

(1171) |

377

(855) |

1445 | ||

( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

また、対象となるサービスは以下のサービスに限られるため注意しましょう。

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

- 地域密着型介護老人福祉施設

- 短期入所生活介護

- 短期入所療養介護(ショートステイ)

負担限度額認定は該当していると感じたら自分で申請を行う必要があります。また、有効期限は、申請月の1日から7月末までです。継続して利用する場合は更新手続きが必要となります。

参照:『介護保険負担限度額の認定について ~介護保険施設を利用するときの居住費と食費~【高齢者福祉課】』

介護保険も利用し自分たちに合ったホスピスケアをしよう

緩和ケア病棟などに入院し医療保険でホスピスを受けると、30日程度で退院を促されるケースも少なくはありません。そのあと、もしくは入院前のケアとして介護保険を利用したホスピスは非常に重要といえます。

介護保険でのホスピスは大きく分けて、施設入所と在宅ホスピスの二択です。本人と家族の状況に合わせ、より適した方を選択していきましょう。まずは、身近にある緩和ケア病棟や介護施設を調べ、自分たちに合った方法はどれか模索してはいかがでしょうか。

ホスピスプランのある介護施設に入所するか、在宅でホスピスケアを行いましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

高額介護合算療養費制度や介護保険負担限度額認定などを活用しましょう。一定の要件をクリアすれば、かかる費用を大幅に軽減できます。詳しくはこちらで解説しています。