「老人ホームへの入居を持ち掛けたが入りたくないと言われてしまった。」

このように、ご両親が施設への入居に拒むケースは決して珍しいことではありません。

親としても「自宅を離れたくない」「知らない人と生活するのはストレス」など、施設に入居したくない明確な理由を持っているものです。

とはいえ、「介護と仕事を両立できない」「疲れやストレスから体調を崩してしまった」など、どうしても施設に入居してもらわなければならないこともあるでしょう。

この記事では、施設入居を拒否する主な理由や拒否された際の対処方法やその流れを紹介します。

老人ホームに入りたくないと言われたときの対処方法

前述のように、ご家族としては施設へ入居してほしくとも、ご本人がどうしても承諾してくれないというケースは決して珍しくありません。

施設への入居はデリケートな問題であり、どのような対応をすればいいのか分からないという方もいるでしょう。

ここでは、施設への入居を拒否された際に行うべき対処方法について紹介します。

元気なうちから話しておく

最も大事なのは、ご両親が元気なうちから、介護が必要になったときにどうしてほしいかを聞いておくことです。

万が一の場合、自分たち(息子・娘)では、サポートしきれないことも考えられるが、そのときに老人ホームに入所するか、それとも(お金がかかってでも)介護保険だけでなく、保険外のサービスを利用してでも自宅に住み続けるかということを聞いておけば、いざというときにもスムーズです。

しかし、元気なうちにこのようなことを話すのは、難しいかもしれません。同居ならまだしも、離れて暮らす皆さんが、久々にご両親に会ってこんな話を持ち出したら、それこそ“嫌悪感”を持たれてしまうかもしれません。

話し合う

実際には、要介護状態(または認知症)になって、サポートが難しい局面になってから対応することがほとんどでしょう。その場合には、まずは、ご本人と話し合うことが何よりも大切です。

施設への入居を持ち掛けても、「入りたくない」「嫌だ」の一言で会話が終わってしまい、話し合いにならないこともあるでしょう。

しかし、施設に入りたくない理由が分からなければ、適切な対応を取ることは不可能です。

焦らず時間をかけてでも施設に入りたくない理由を訊き、その不安や悩みを取り除くことを意識しましょう。

大事に思っていることを伝える

対処方法の1つとして、本人のことを大事に思っていると伝えることが大切です。

「施設に入ってほしい」と伝えると、人によっては見捨てられてしまったのではないかと感じてしまう人が少なからずいます。

それもそのはず、介護というのは少なからず負担がかかるもの。本人も家族に負担をかけていると感じているからこそ、施設入所の話を厄介払いのように感じてしまうのです。

そのようなケースでは「お父さん(お母さん)を大事に思っている」「しかし、在宅の介護では心配」「専門知識がなく、仕事を持つ私達には、できることに限界がある」「入居後もできる限り会いに行く」など、根気よく本人に愛情を伝え続け、本人の不安や恐れを解消してあげることが大切です。

医師やケアマネージャーに相談する

当時者での話し合いができ、それでも入居に対する抵抗感が消えないようなら、医師やケアマネージャーに相談してみることをおすすめします。

医師やケアマネージャーは介護に関する専門知識を持っており、多くの相談を受けてきたという実績があります。

ご家族の方はもちろんご本人も安心して話すことができるでしょうし、実際に説得してもらい入居に至ったというケースも少なくありません。

当事者のみの話し合いで終わりが見えないようなら、専門家に力を借りてみましょう。

現状抱えている不安を伝え、客観的な視点からの意見を取り入れることで、事態が良い方向に進むかもしれません。

施設の見学に行く

何事も百聞は一見に如かず。実際に施設の見学に行ってみることをおすすめします。

老人ホームと言われると、“姥捨て山”のような悪いイメージが先行してしまいがちです。

ですが、それはあくまでもイメージ。実際に見学をし施設の雰囲気や生活の様子を肌で感じることで、イメージとの違いに気づき、考えが変わることも少なくありません。

実際、今の老人ホームは外観や内装が綺麗で充実している施設が多いです。イメージとのギャップに驚くことはあれど、悪いイメージを抱くことは少ないでしょう。

施設に入居するにあたって重要なステップの1つと言えます。

体験入居やショートステイで施設に慣れる

体験入居やショートステイなどの短期間の施設利用を繰り返し、施設に慣れてもらうのも重要です。

住めば都という言葉があるように、最初は抵抗感があっても住み慣れてしまえば居心地がよく感じるものです。

体験入居とショートステイはどちらも1日から利用可能なので、利用するハードルも比較的低いのではないでしょうか。

「体力が限界」などの理由を伝えれば、「1日だけなら…」と渋々了承してくれるケースもあるでしょう。

そこから、徐々に利用回数や日数を増やしていき、施設の環境に慣れてもらうことで、入居を受け入れてくれるようになることもあります。

そのときには、施設の施設長や相談員にも「施設に慣れてもらうための利用である」と伝えておくとよいかもしれません。

まずは、施設での実際の暮らしを経験してもらい、ご本人が施設に慣れるよう注力しましょう。

本人の趣向に沿った施設を選ぶ

ご本人の趣向に沿った施設であれば、入居に前向きになってくれることもあります。

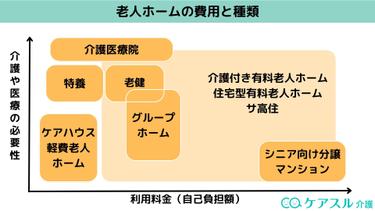

今の老人ホームは種類・施設数が多く、施設によってサービス内容や設備が大きく異なるため、なるべく本人の希望に沿った施設を探すことが重要になります。

映画が好きなのであればシアタールームのある施設、美味しいご飯が好きなのであれば料理にこだわりがある施設など、本人の趣向を重視した施設であれば、入居に前向きになってくれることもあるかもしれません。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

老人ホームに入りたくない理由

「自宅を離れたくない」「知らない人との共同生活がストレス」など、親にも施設に入居したくない明確な理由があるものです。

まずは、施設に入居したくない理由を把握し、適切な対応によって不安要素を取り除いてあげることが重要になってきます。

親が施設への入居を拒否する際の主な理由は以下の通りです。

- 住み慣れた家を離れたくない

- 他人の世話になりたくない

- 知らない人との共同生活が不安

- 介護は家族がすべきだと思っている

- 介護が必要な自分を受け入れられない

- 自由な生活ができない

- 老人ホームに否定的なイメージがある

- 見捨てられたと感じてしまう

それでは、理由ごとに詳しく見ていきましょう。

住み慣れた家を離れたくない

実は「自宅を離れたくない」という思いから入居を拒否するケースが1番多いです。

誰しも思い出や愛着のある家で過ごしたいと思うのは当たり前のことですし、慣れ親しんだ環境から離れる決断をするのは、とても勇気のいることです。

ましてや、高齢になってから見知らぬ環境に移るというのは、周りが思っている以上に負担を感じるものです。

自宅を離れたくないという理由から施設への入居を拒否しているケースでは、以下の対応が重要になります。

- なるべく自宅に近い環境の施設を探す

- 少しずつ施設に慣れてもらう

本人の生活にはルーティーン、いわゆる日課があることが多いです。

起きる時間、食事の時間、入浴時間、就寝時間はある程度決まっていると思いますし、新聞を隅から隅まで読むとか、仏壇に手を合わせるなど、自宅の生活では、さまざまな日課があります。

日課を制限せず、なるべく入居前と変わらない生活を叶えてあげることで、入居者の方も負担を感じることが減るでしょう。

また、体験入居やショートステイを活用し施設に慣れてもらうことも1つの手です。

体験入居やショートステイはどちらも1日単位での施設入居ができるもので、実際に経験してみて「悪くないかも」と考えが変わるケースも少なくありません。

まずは、活用できるものを活用し施設という環境を知ってもらうことに注力しましょう。

他人の世話になりたくない

他人に世話をされるのが嫌だというのも、よくある理由の1つです。

といっても、食事の提供や掃除・洗濯等の家事代行は問題ないが、入浴や排せつの介助となると嫌悪感を示すというケースは少なくありません。

入浴や排せつの介助となるとやはり体が露呈することになりますし、恥ずかしさを感じるのは仕方がないことですが、腕力や体力を必要とする介助であるため家族だけでの介護だと限界があるのも事実です。

こういったケースでは、「自分でできる介護の限界」「職員の介護を受ける必要性」を理解してもらうことが大切になります。

ご自身で伝えることが難しい場合には、医師やケアマネージャーから話をしてもらうことをおすすめします。

医師やケアマネージャーのように専門知識を持った方の話であれば、ご本人が納得してくれる可能性も高くなるでしょう。

知らない人との共同生活が不安

知らない人との共同生活が不安というのは、誰しもが思うことではないでしょうか。

老人ホームと言われると集団生活に重きを置いたイメージがあるため、「知らない人と仲良くなるのが苦手」「1人の時間がなさそう」などの不安や悩みを持つ方が多くいらっしゃいます。

ですが、今の老人ホームは居室も個室が中心となっていますし、レクリエーションへの参加は原則自由です。

事前に「共同生活が苦手」と職員に伝えておくことで、プライバシーに配慮してもらうこともできるでしょう。

こういった情報を本人に伝え、体験入居などで施設を経験することで悩みを解消できるかもしれません。

介護は家族がすべきものだと思っている

前提として、介護は家族がすべきものだと思っている可能性があります。

もちろん、家族が介護をしなくてはいけないという決まりがあるわけではありませんが、以前からある考え方の1つとして、今も家族が介護すべきと思っている方も少なからずいるでしょう。

本人がこのような価値観を持っている場合、入所を持ち掛けても、「介護という義務を放棄するな」「恩を仇で返すのか」など強い負の気持ちが芽生え、断固として施設に入所しないという可能性も十分に考えられます。

難しいケースではありますが、ご本人の性格を考慮し、適切な対処が必要になります。

介護が必要な自分を受け入れられない

入所拒否をする方の中には、介護が必要な自分を受け入れることができないという理由から、強い抵抗感を示している場合があります。

ご本人の性格にもよるのですが、自尊心を保ちたいという思いから、「介護は必要ない」「1人で生活できる」などと主張する方も一定数いらっしゃいます。

今まで介護をしてきたご家族の方からすれば、「何を言っているのだろう」と思うこともあるかもしれませんが、介護は少なからず自尊心を傷つけるものであるため、認めたくないという考え方も理解してあげることが大切です。

こちらも対応が難しいケースではありますが、ご本人の性格を考慮し、適切に対処する必要があります。

自由に生活できない

自由に生活できないという理由から、入所を拒否する方は少なくありません。

老人ホームと言うと、食事や介護、レクリエーションなど1日の流れが決められており、時間に合わせて行動しなくてはいけないというイメージがある方も多いかと思います。

そのイメージも決して間違いではなく、多少制限のある生活を送らなければならない施設も存在します。

ですが、現在は入所者の方の性格やライフスタイルを重視した施設も増えてきているため、そのような施設であれば、入所以前と変わらず比較的自由に生活することができます。

そのような現状を伝えてみれば、興味を示してくれることもあるかもしれません。

老人ホームに否定的なイメージがある

そもそも老人ホームにマイナスイメージを抱えているという方も多くいらっしゃいます。

「ルールや制限が多そう」「自由がなさそう」「暗くて気が滅入りそう」などのイメージが根付いてしまっており、入居に踏み切れないというのはよくある話です。

こういったケースでは、まずは施設の見学に行くことをおすすめします。

今の老人ホームは見学を積極的に受け付けているところが多いため、入居意思に関係なく気軽に見学をしてみてもいいでしょう。

実際に施設の見学を行い、雰囲気や生活の様子を肌で感じることで施設に対するマイナスイメージを払しょくすることができるかもしれません。

家族に見捨てられたと感じてしまう

施設への入居を持ち掛けられたことで、家族に見捨てられたと感じてしまうというのも主な理由の1つです。

「自分は愛されていないのではないか」「自分は邪魔なんじゃないか」といった不安を感じ、見捨てられたくないという思いから入居を拒否している可能性があります。

このようなケースでは、本人が安心できるよう伝え方を工夫しましょう。

「仕事と介護の両立が困難」「疲れやストレスから体調が悪化した」など、負担に感じていることが少なからず伝わってしまう内容より、本人を大事にしているという気持ちが届く言葉を優先的に伝えてみましょう。

伝える言葉の順番が変わるだけで、受け取り方にも大きな違いが生まれます。

まずは、本人を大事にしていることを第一に伝えるようにしましょう。

老人ホームへの入居を拒否していた方の入居事例

ここでは、老人ホームへの入居を拒否していた方が実際に施設へ入居した事例を紹介します。

参考になれば幸いです。

ショートステイ利用を繰り返し施設に入居

要介護4の母親を持つKさん。

Kさんが主となり自宅での介護を行っていましたが、疲れやストレスから体調を崩しがちに。

ケアマネージャーに相談したところ、隔週でのショートステイの利用を勧められました。

Kさんのストレスは軽減され、当初は文句を言っていた母親も施設に慣れたのか文句もなくなりました。

1年後、ショートステイ先の特別養護老人ホームに空きが出たとの連絡が入り、母親は入居しました。

引用元:太田差惠子著. ”高齢者施設 お金・選び方・入居の流れがわかる本” 翔泳社. 2019. 45頁

趣味の温泉が決め手

脳梗塞の後遺症により歩行困難な父。

自身の急な変化を受け入れることができず、施設への入居を拒否。

周囲が根気よく時間をかけ説得をし施設を探していたところ、父の趣味の「温泉」がある施設が見つかり、入居に至りました。

出典:あいらいふ入居相談室「入居の相談事例 >『入居拒否』の事例一覧」

認知症の重い父

認知症の症状が重く、近所の人にお金を配ったり、家族にお金を盗まれた等の妄言があり対応に困っていました。

そこで、地域包括センターの保健師の方やケアマネージャーの方に相談。

無事説得していただき、認知症ケアの強い施設への入居が決まりました。

趣味のカラオケがいつでも利用できるという設備の充実度も決め手の1つです。

出典:あいらいふ入居相談室「入居の相談事例 >『入居拒否』の事例一覧」

老人ホームに無理やり入居させた場合に起こりうる問題

ここまで、入居を拒否する主な理由や対処方法を紹介してきました。

ですが、どうしてもご本人が入居する意思を示さない場合には、無理やり施設に入居させる方も少なくありません。

こういったケースでの入居を選択すると、以下のような問題が起こる可能性があります。

- 家族関係の悪化

- 施設の人への迷惑行為

施設に無理やり入居させられた場合、ご本人は裏切られたと思い悲しみや怒りなどのマイナスの感情を抱くでしょう。

時間が経つことで気持ちが落ち着くことも考えられますが、ご本人が認知症を患っている場合は一度根付いた気持ちをリセットするのは困難です。

結果的に家族関係が悪化し、以前のように接することができなくなったというのは決してない話ではありません。

また、入居時の悲しみや怒りなどのマイナスの感情から、施設の職員や利用者に当たることも考えられるケースです。

高齢者の方は気持ちをコントロールするのが難しく、「介護の際に反抗・抵抗する」「他の利用者に暴力を振るう」などの行為に及ぶことがあります。

入居させておしまいではなく、入居後のご本人の気持ちも考えてあげることが大切です。

無理やりの入居は最終手段

ご本人がどうしても入居を承諾してくれず限界を感じてしまった際には、最終手段として無理やりの入居を検討するのも1つの手です。

というのは、無理やり入居させるケースの多さから、施設職員の方が対応に慣れているという話があるためです。

入居当初は気持ちをコントロールできず反抗・抵抗がみられた入居者の方も、施設職員の方のおかげもありしばらくすると落ち着いて暮らすことができるようになるようです。

もちろん、ご本人の同意の上入居するのが好ましいですが、ご家族の方が体調を崩してしまっては元も子もありません。

限界を感じてしまった際には、最終手段として検討してみてもいいでしょう。

まとめ

誰しも施設への入居に対しては不安や悩みがあるものです。

ご本人が入りたくない理由を把握したうえで、施設の見学や体験入居・ショートステイ等を活用し、原因を解消できるよう努めましょう。

時間がかかることで、焦りを感じることもあるかもしれませんが、感情的になってはいけません。

辛いときは、第三者に相談するのをおすすめします。介護の専門知識を持つ医師やケアマネージャーであれば、適切なアドバイスをくれるでしょう。

施設への入居は運やタイミングもあるため、焦らず時間をかけて対応していく必要があります。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します