自分の老後に備えて老人ホームについて調べている人や親に近々老人ホームに入居してもらうことを検討している人の中には出来るだけお金のかからない老人ホームに入居したい(してもらいたい)と考えている方も少なくないと思います。

老人ホームには高級な施設がある一方で、低所得者の方やお金を出来るだけ抑えたい方でも入れる施設はあるのでしょうか。

本記事では、お金のかからない老人ホームはあるかどうかや種類、注意点、入居の流れまで徹底解説していきます。

お金のかからない老人ホームはある?

老人ホームの中には民間企業が運営している民間施設と地方自治体や国から資金援助を受けている公的施設がありますが、まったくお金がかからない老人ホームは存在しません。

もちろん比較的費用が安い老人ホームや、生活保護を受給することで食費や居住費を生活扶助や住宅扶助として賄ったり、介護保険サービスの自己負担額を介護扶助として賄ったりして実質お金がかからない状態で利用することはできるかもしれませんが、入居金も月額費用も0円で利用できる老人ホームはありません。

そのため、まったくお金がかからない老人ホームを探しているという場合はホームヘルパーなどを利用して出来るだけ介護費用を抑えながら在宅介護を続けたり、費用を出来るだけ抑えたいという方は特別養護老人ホームやケアハウスといった公的施設への入所を検討しましょう。

費用が安い老人ホームが知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

お金のかからない老人ホームの種類

お金のかからない老人ホームには特別養護老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームの3種類があります。それぞれの老人ホームの概要や入所条件、費用からメリット・デメリットについて解説していきます。

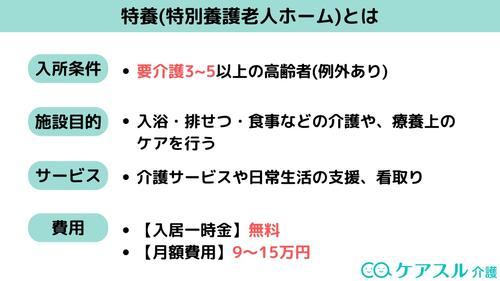

特養(特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホーム(特養)とは、要介護3以上の方を受け入れている公的な介護保険施設です。食事・入浴・排泄の介助や生活支援、リハビリ、レクリエーションから看取りまで対応しています。

公的な施設である特別養護老人ホームは、他の介護施設よりも比較的安価で入所できることが特徴です。

ただし、安価で人気の高い施設であることから、地域によっては入所待ちが発生していることもあります。細かい状況はエリアごとに異なりますが、入所までに待機期間を要する場合もあることは理解しておきましょう。

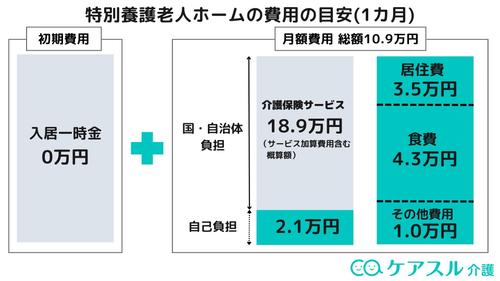

費用

特別養護老人ホーム(特養)の費用は多床室タイプかユニット型かによって大きく変わり、多床室タイプの場合は毎月4.4万~約12万円、ユニット型の場合は毎月6.8万~約15万円が費用の目安となっています。

ここでは多床室タイプとユニット型タイプの特養に入った場合の費用の目安を解説します。所得段階によって費用が第1段階~第3段階(2)までの4段階、さらにどれにも当てはまらない人で変わるので、まずは自分が第何段階にあたるのかを確認しましょう。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

多床室タイプの特養の費用

多床室(相部屋)タイプの特養は病院と同じような作りで、大部屋に4つのベッドが置かれパーテーションやカーテンで仕切られている居室です。食事や入浴も決まった時間に行われ職員は効率的に介護することが可能です。

下図のように、特養の費用は所得段階によって変わり、要介護3の場合の費用は多床室の場合は毎月30,360円(+生活費1~2万円)~90,360万円(生活費1~2万円)程度の費用で利用することが出来ます。また、特養では毎月の介護サービスの自己負担額は介護度ごとに定額でかかることに注意しましょう。

| 所得段階 | 費用 |

|---|---|

| 第1段階 | 30,360円+生活費(1~2万円) |

| 第2段階 | 44,160円+生活費(1~2万円) |

| 第3段階(1) | 51,590円+生活費(1~2万円) |

| 第3段階(2) | 73,260円+生活費(1~2万円) |

| 第4段階 | 90,360円+生活費(1~2万円) |

※介護サービス費は自己負担割合1割の場合で計算しています。

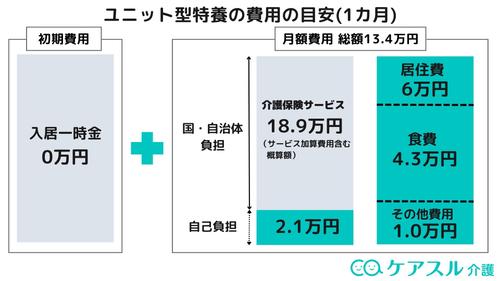

ユニット型特養の費用

ユニット型は共有のリビングスペースを取り囲む形で個室が配置され、1ユニット10人程度のグループに分割し、それぞれのユニットごとに食事や入浴などの対応をしていきます。集団ケアとは違って個別ケアを実現できる一方で、専任の介護職員が必要になるため運営コストがかかります。結果的に、多床室型よりも費用が高くなるのです。

こちらも要介護3の方を例に費用の目安を説明すると、生活保護などの第1段階の方の毎月の費用は57,390円(+生活費1~2万円)、第4段階の方の毎月の費用は127,320円と多床室よりも比較的高くなっていることに注意しましょう。

| 所得段階 | 費用 |

|---|---|

| 第1段階 | 57,390円+生活費(1~2万) |

| 第2段階 | 60,090円+生活費(1~2万) |

| 第3段階(1) | 82,590円※+生活費(1~2万) |

| 第3段階(2) | 103,890円※+生活費(1~2万) |

| 第4段階 | 127,320円※+生活費(1~2万) |

入所条件

特別養護老人ホーム(特養)の入所条件は65歳以上で要介護3以上の認定を受けている人です。ただし、特定疾病のある要介護3以上の方であれば40~64歳の方でも入所することが出来ます。

特別養護老人ホーム(特養)では終身に渡って利用できることを前提としているので寝たきりの方などの受け入れも行っていますが、看護師の24時間体制での配置は義務付けられていないので医療行為が必要な寝たきりの方の入所などは難しい場合があります。

また、認知症や暴力行為などで周囲に迷惑をかける可能性があるときは入所を断られる場合もあります。

要介護1~2の方の場合も特例入所できることがある

基本的には要介護3以上の人が特別養護老人ホームの入所対象となりますが、特例として要介護1~2の人でも利用対象となる場合があります。要介護1~2のうち、認知症や知的障害、精神障害などによって、日常生活がスムーズに送れない人は特別養護老人ホームの利用対象です。

また、家族から虐待を受けていたり、独居していて家族からの支援が受けられない、地域の介護サービスのサポートが受けられないなどの状況の人も特例として入所の対象となります。

基本的には要介護3以上の人が対象となりますが、特別な事情を持つ人に限っては要介護1~2でも入所対象になる場合があることは理解しておきましょう。

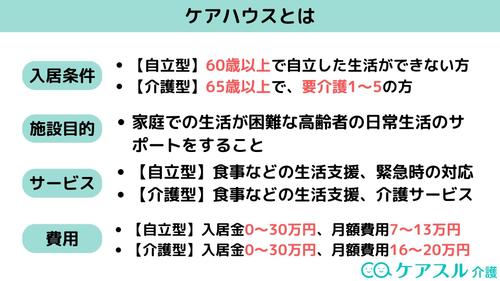

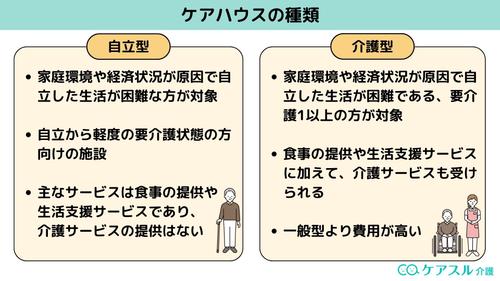

ケアハウス

ケアハウスとは、自立して生活するのが難しい60歳以上の高齢者を対象にした介護施設です。夫婦で入居する場合は、どちらか一方が60歳以上であれば入居することができ、安価で食事や介護などのサービスを受けることができます。

主に社会福祉法人や医療法人などが運営している施設であり、他の介護施設や有料老人ホームよりも安価で利用しやすい点が特徴です。これは経済的な不安がある高齢者に向けたサービスであり、運営者の公的な性質が強いことが関係しています。

自立型のケアハウスでは食事と生活支援のサービスを受けることができます。介護サービスを利用する場合は外部の介護事業者と個別に契約しなくてはならないことに注意しましょう。

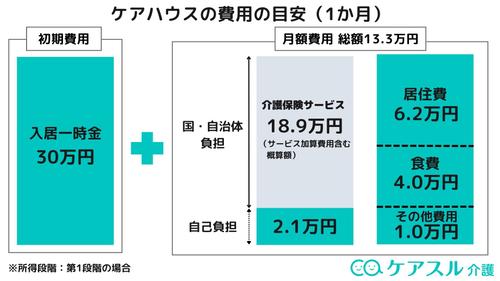

費用

自立型ケアハウスの入居一時金の全国平均は40.7万円、月額費用の全国平均は11.0万円となっています。

| 平均値 | 中央値 | |

|---|---|---|

| 入居一時金 | 40.7万円 | 30万円 |

| 月額費用 | 11.0万円 | 10.5万円 |

自立型のケアハウスは、自立した生活が困難な60歳以上の高齢者が入居できる高齢者向けの施設です。介護型で受けられるサービスとは違い、入浴や排せつなどの介護サービスは提供されておらず、食事や日常生活の支援サービスが主なものになります。

自立型のケアハウスでも介護サービスを利用することはできますが、その際は外部の介護事業者と居宅サービスを契約し入居者が必要な介護サービスを利用することとなります。したがって、介護サービスを利用した分費用が掛かります。

自立型では入居時に保証金(一般的な不動産賃貸契約の際の敷金)が掛かります。月額費用は事務費などに充てられるサービス提供費、食費や共用部分の水道光熱費などの生活費、居室ごとの管理費・賃料などの居住費などが掛かります。

入所条件

費用が一般型と介護型で違うように、入居の基準もそれぞれで異なります。

| 施設のタイプ | 年齢の要件 | 要介護度 | 認知症への対応 | 共同生活の有無 | 収入や資産 |

|---|---|---|---|---|---|

| 一般型 | 60歳以上 | 自立から軽度の要介護度 | 非対応 | 必須 | 少ない人が優先 |

| 介護型 | 65歳以上 | 要介護1~5 | 一部対応 | 必須 | 少ない人が優先 |

一般型と介護型では、入居の際の年齢の要件や要介護度などの条件が異なります。また、認知症に対応しているかどうかも違うため、この点も確認しておきましょう。それぞれで共通しているのは、共同生活が必須であることや、入居の際には収入や資産が少ない人が優先されることです。

なお、詳細な入居の基準は施設によって違うため、利用したい施設がある場合は直接問い合わせて、条件を確認しておきましょう。

お金のかからない老人ホームの探し方

お金のかからない老人ホームの探し方は以下の6つです。

- 公的機関が運営している老人ホーム

- 立地の悪い老人ホーム

- 築年数が古い老人ホーム

- 空室の多い老人ホーム

- 多床室(相部屋)のある老人ホーム

- 入居一時金を一括で払える老人ホーム

それぞれの方法について具体的に解説していきます。

公的機関が運営している老人ホーム

お金がかからない老人ホームの特徴としてまず第一に挙げられるのは地方自治体や社会福祉法人、またはそれぞれの機関から認可を受けた法人が運営している老人ホームと言えるでしょう。

具体的には、要介護3以上の方を入所条件としている特別養護老人ホーム、要介護1以上でリハビリを行いながら在宅復帰を目指す介護老人保健施設、そして常時医療ケアを必要としている要介護1以上の方が入所する介護医療院があります。また、軽費老人ホーム(ケアハウス)は自立している高齢者に対して安い費用で日常生活介助、食事の提供から見守りサービスまで提供しています。

例えば、要介護3以上で食事や排せつ、入浴などの日常生活介助が必要な場合は特別養護老人ホームへの入所などが考えられるでしょう。

したがって費用が安い老人ホームを探している場合はまずお近くの地域包括支援センターに行き、空きのある公的機関について問い合わせてみましょう。

立地の悪い老人ホーム

お金がかからない老人ホームの2つ目の特徴は、立地の悪い老人ホームです。

理由は、老人ホームも一般的な不動産賃貸住宅と同じように立地が良い老人ホームほど土地が高いので家賃も高くなる傾向にあり、逆に駅から遠かったり地方にある老人ホームは土地も安いので家賃が低い傾向にあります。

例えば、現在都市部に住んでいて地方に移住しても良いという場合は、地方でかつ駅から遠かったりターミナル駅から少し外れている駅で老人ホームを探してみて費用を安く済ませるという方法もあります。

以上より、費用の安い老人ホームを探す場合はあえて立地の悪い老人ホームを探すというのも一つの方法と言えるでしょう。

築年数が古い老人ホーム

お金がかからない老人ホームの3つ目の特徴は築年数が古い老人ホームです。

立地と同様に築年数が古い老人ホームは一般的な不動産賃貸住宅と同じように家賃や管理費・共益費が安くなっているケースもあるので狙い目であると言えるでしょう。

ただし、築年数が古くバリアフリー化が部分的にされていない場合や、入浴施設などが古くなっている場合は入居後に後悔する可能性もあるので見学時に必ず設備の劣化状況を確認しておきましょう。

したがって、立地と同様に築年数が古い老人ホームは費用が安い老人ホームと言えるでしょう。

空室の多い老人ホーム

お金がかからない老人ホームの4つ目の特徴は、空室の多い老人ホームです。

というのも、例え駅から近く築年数が新しくとも老人ホームの価値は経営理念と介護スタッフの質にかかわってきていると言っても過言ではありません。そこで介護スタッフの教育が行き届かなかったり集客がうまくいっていない場合は空室が多くなります。

空室が多い老人ホームの運営者からすると空室を埋めるために多少の費用を安くしている場合もあるので、空室が多い老人ホームは費用の値引きに対応してくれることもあります。

したがって、費用が安い老人ホームを探す場合はケアスル 介護などの老人ホームのポータルサイトにて空室が目立っている老人ホームにあたりをつけてさがしてみましょう。

多床室(相部屋)のある老人ホーム

お金がかからない老人ホームの5つ目の特徴は多床室(相部屋)のある老人ホームです。

老人ホームの家賃は公的施設であれ民間施設であれ、居室のタイプが個室か多床室かによって費用は大きく変わります。というのも、多床室の場合は一部屋を4人で使っている他、介護スタッフが効率よく生活介助が出来るので人件費も削減できる傾向にあります。

例えば、特別養護老人ホームの場合も多床室の場合の1カ月間の家賃※は2万5,650円ですが、個室の場合の家賃は3万5,130円と若干高くなっています。※負担限度額認定で軽減されない場合の費用

したがって、毎月の家賃を少なくするためにも費用の安い老人ホームを探す場合は多床室のある老人ホームを探すようにしましょう。

入居一時金を一括で払える老人ホーム

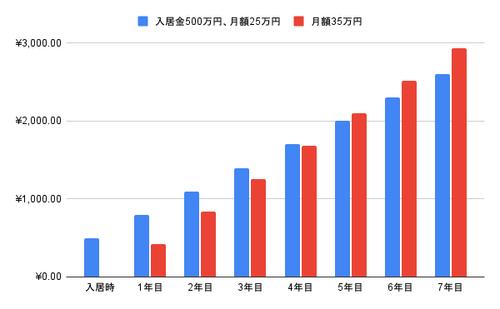

お金がかからない老人ホームの6つ目の特徴は、入居一時金を一括で払える老人ホームです。

入居一時金とは、入居時に支払う家賃の前払い金で支払った入居一時金は毎月の家賃に充足(償却)されていきます。老人ホームによって、何年間で償却が完了するか(償却期間)が異なるのが特徴です。

入居一時金は家賃の前払いとして支払う費用なので、入居一時金が0円の場合は毎月の費用が逆に高くなっていることに注意しましょう。例えば、以下のグラフは入居一時金500万円、月額費用25万円の施設の支払額と入居一時金0円、月額費用35万円の施設の支払額を比較したグラフです。

グラフを見るとわかるように、最初は入居一時金を支払ったほうが総額は高くなっていますが、5年目を境にトータルのコストは毎月費用を払う方に逆転しています。したがって、入居一時金の支払額と月額費用が逆転するポイントを見極めて、それ以上入居する可能性が高い場合は入居一時金を払える施設に入居しましょう。

予算内に収まる老人ホームが知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。

「施設選びで失敗したくない」という方は、ご気軽に活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

お金がかからない老人ホームを探す際の注意点

次にお金がかからない老人ホームを探す際の注意点について解説していきます。

条件の優先順位をつけておく

費用の安い老人ホームの場合、立地や設備、サービスなど、何かの条件が十分でない可能性があります。例えば、駅からとても遠い立地だったり、要介護の方にとっては不十分なサービス量だったり、といったケースです。

ただ、自立している方にとって、「要介護の方にとって不十分なサービス量である施設」は何らデメリットではありませんし、普段から車を使っている方にとっては「駅から遠い立地である施設」はデメリットではないでしょう。

そのため、施設探しをするタイミングでは、自分が譲れない条件と譲れる条件を明確にしておき、施設ごとの提供サービスや内容を把握したうえで、譲れない条件を満たしているかどうかを確認するようにしましょう。

なお、条件として考えられるのは、以下のようなものがあります。

- 立地

- 提供サービス

- 施設設備

- 費用

- 人員体制

- 医療・介護体制

総額でいくらかかるのかを把握しておく

施設に入居する前に、総額でどのくらいの費用がかかるのかを把握しておくようにしましょう。というのも、各種オプションや外部の介護サービスを利用するとなるとその分費用が膨らんでいき、所得額を超えて費用を支払ってしまう可能性もあるためです。

例えば、施設の料金は月額7万円であっても、外部の介護サービスを利用して月額1.5万円、施設の医療ケアプランを利用して月額2万円がかかった結果、合計で月額10.5万円となってしまい、結果的に他の施設に入った方が安く抑えられたという場合もあります。

そのため、施設の利用料だけでなく、ほかにも利用する外部サービスや別プランの費用をすべて洗い出したうえで、どのくらいの費用がかかるのかを整理しておきましょう。なお、費用体系が複雑で総額がわからない場合は、施設の相談員に依頼し、総額費用を出してもらうとよいでしょう。

老人ホームのお金を安くする軽減制度

次に老人ホームでかかる費用を出来るだけ安くするための軽減制度などについて解説していきます。老人ホームの費用を安くする軽減制度は以下の3種類です。

- 特定入所者介護サービス費

- 高額介護サービス費支給制度

- 高額医療・高額介護合算療養費制度

減免制度①特定入所者介護サービス費

制度の内容

特定入所者介護サービス費とは、特別養護老人ホームなどの公的介護施設における居住費と食費が所得額や預貯金に応じた限度額が4段階で定められており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から補足給付される制度です。

つまり、所得が低い方から順に多くの介護保険の給付がされていくので、自己負担額も所得の低い方から順に少なくなっていきます。言い換えれば、所得や預貯金による4段階ごとに居住費と食費が定められている制度ともいえます。

適用条件

特定入所者介護サービス費は4段階で居住費・食費の軽減額が決まっていきますが、段階は所得の要件と預貯金の要件の2つあります。

まず、所得の要件としては本人を含む世帯全員が住民税非課税である必要があります。住民税が課税される所得を得ている世帯はこの時点で特定入所者介護サービス費の対象となりません。さらに、年金収入とその他の合計所得金額が80万円以下、80~120万円、120万円越の3つの段階に分かれます。

次に預貯当の要件としては、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下、単身の場合は1,000万円以下の方が対象となります。預貯金額によって段階が異なることに注意しましょう。

所得の要件および預貯金の要件ごとの段階は以下の通りです。

| 段階 | 所得の要件 | 預貯金の要件 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

預貯金等に含まれる資産は?

預貯金等に含まれる資産としては、預貯金、有価証券(株式、債券等)、金銀、投資信託、タンス預金(現金)となります。それぞれの確認方法は、通帳の写しや証券会社や銀行口座の残高の写し、さらにタンス預金などの場合は自己申告で行うこととなっています。

申請方法

特定入所者介護サービス費を申請するには、各市区町村の介護保険課の窓口に所定の書類を郵送または持ち込みで持参しましょう。基本的には申請後1週間程度で結果が通知されます。第一段階~第三段階に該当した場合は介護保険負担限度額認定証が交付されます。

申請に必要な書類は以下の通りです

- 介護保険負担限度額認定申請書

- 同意書

- 預貯金等の証明のための添付書類

預貯金等の証明のための添付書類は預貯金等の種類によって異なりますので、お住いの市区町村の担当窓口に確認してみましょう。

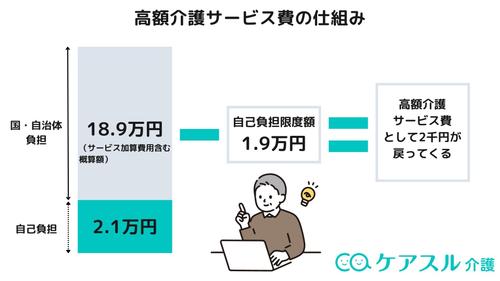

減免制度②高額介護サービス費支給制度

制度の内容

高額介護サービス費支給制度とは、介護サービスを利用して支払った自己負担が高額になった時、上限額を超えた分が返還される制度です。介護サービス費用は通常所得によって1~3割の自己負担額が定められていますが、それらの自己負担額の上限を超えた分を申請することで還付されるのです。

対象者と支給額

高額介護サービス費の支給限度額は所得による区分によって上限額が変わってきています。また、2021年8月から負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯については負担限度額認定の見直しが実施され、以下のように整理されています。

| 区分 | 区分 | 負担の上限額(月額) |

|---|---|---|

| 市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1160万円) | 140,100円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |

| 市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |

| ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 | 24,600円(世帯)15,000円(個人) | |

| 生活保護を受給している方 | 15,000円(世帯) |

(出典:厚生労働省の資料より抜粋 )

申請方法

高額介護サービス費の支給制度では、利用料が自己負担額を超えている場合は自治体から通知書が届きます。

書類に必要事項を記入し、市区町村窓口に提出すれば申請は完了です。

ただし、申請には期限があるので忘れないように申請を進めましょう。(翌月1日から2年以内)

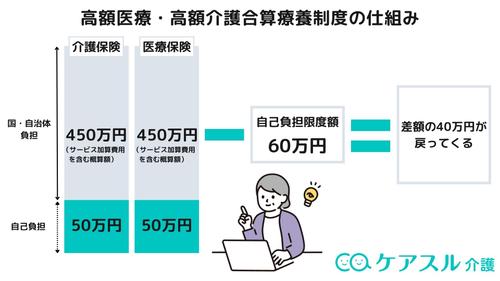

減免制度③高額医療・高額介護合算療養費制度

制度の内容

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に自己負担額を軽減する制度のことを言います。

高額になった自己負担額は申請をすることで負担額の一部が払い戻されます。限度額は年額56万円を上限基本としており、医療保険制度や被保険者の所得・年齢区分ごとの自己負担限度額を踏まえて限度額が細かく設定されています。

対象者と支給額

高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者は以下の条件に該当する人となります。

- 国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること

- 1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること

また、医療保険各制度(被用者保険、国保、後期高齢者医療制度)の世帯に介護保険の受給者が存在する場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合に支給の対象となっています。

| 後期高齢者医療制度 +介護保険 | 被用者保険又は国保 +介護保険 (70歳~74歳がいる世帯(※1)) | 被用者保険又は国保 +介護保険 (70歳未満がいる世帯(※2)) |

|

|---|---|---|---|

| 現役並み所得者 (上位所得者) |

67万円 | 67万円 | 126万円 |

| 一般 | 56万円 | 62万円(※3) | 67万円 |

| 低所得者Ⅱ | 31万円 | 31万円 | 34万円 |

| 低所得者Ⅰ | 19万円 | 19万円 | 34万円 |

出典:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」

(※1・2) 対象となる世帯に、70歳~74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まずは70歳~74歳の者に係る自己負担の合算額に、(※1)の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、(※2)の区分の自己負担限度額が適用される。

(※3) 平成22年7月までは56万円。

(※4) 初年度の限度額は別途設定(平成20年4月~平成21年7月の16ヶ月分)。

申請方法

高額医療・高額介護合算療養費制度を利用するには、介護保険者である市区町村の窓口で申請を行う必要があります。申請が受理されると、市区町村から介護自己負担額証明書が送られてくるので、介護自己負担証明書を添えて医療保険者に申請書を提出しましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

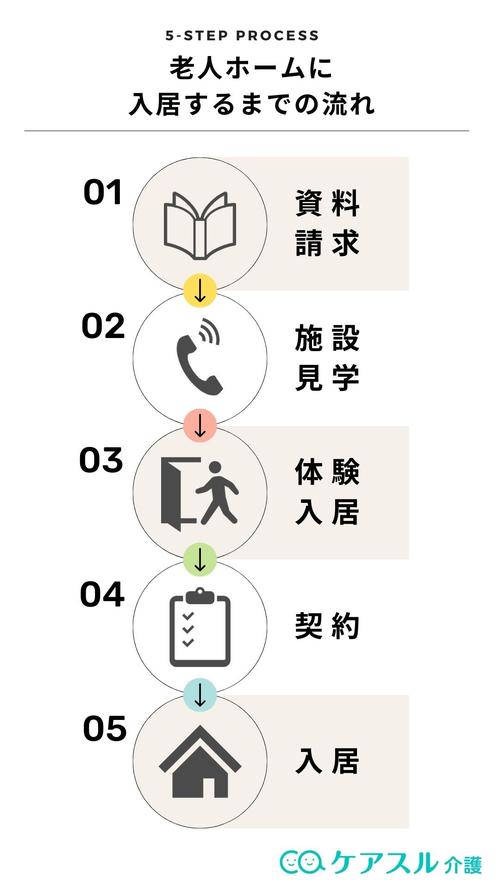

お金がかからない老人ホームに入る際の流れ

最後に、老人ホームに入る際の流れについて簡単に解説していきます。

ケアマネージャーや相談員に相談する

まずは、低所得者でも入れる施設を探すために、担当のケアマネージャーや相談員に相談しましょう。特に、入居者のことをよく知っているケアマネージャーだと、本人の条件や雰囲気に合った施設を紹介してくれる可能性が高いため、必ず一度は相談しておくとよいでしょう。

ケアマネージャーや相談員に今の収入・所得を伝えたうえで、施設に求める条件(設備やサービスなど)を話しあい、予算内で入れる施設を複数探してもらいます。

なお、条件に合った施設が見つからない場合もあるので、妥協できる条件も明確にしておけるとよいでしょう。

見学・体験入居

良い条件の施設が見つかり、資料を取り寄せたうえで良さそうであれば、実際に見学・体験入居へと進みます。

見学は必ずしも入居者でなく、子供や親族が行ってもよいでしょう。施設の雰囲気やスタッフの対応、食事などを見ておきます。

見学した結果良さそうであれば、体験入居へと進みます。実際に入居してから「やっぱりやめたい」となっては費用が無駄になってしまいますし、何より施設を探しなおす手間も面倒です。

そのため、一度雰囲気をつかんでもらうためにも体験入居をしてもらうようにしましょう。

申し込み・審査

体験入居後、本人が入居したいとなった場合は、いよいよ申し込みをして審査を受けることになります。

審査のタイミングでは、所得や保証人の有無などといった情報だけでなく、「ほかの入居者とトラブルを起こさなさそうか」といった人柄的な要素も考慮されます。

審査に通れば、いよいよ入居へと進みます。

お金がかからない老人ホームのまとめ

ここまでお金がかからない老人ホームについて解説してきましたが、いかがでしょうか。

老人ホームには公的施設と民間施設がありますが、家の近くに公的施設が無い場合や公的施設でも費用が高いと感じた場合は民間の安い施設を探すのも一つの手です。

お金がかからない老人ホームを探している場合は上述した軽減制度なども利用しながら費用を安く済ませるように工夫してみましょう。

お金のかからない老人ホームは存在しません。もちろん、比較的安い費用で入所できる施設や、生活保護受給者の方でも入所できる老人ホームはありますが、無料で利用できる老人ホームは存在しません。詳しくはこちらをご覧ください。

特養(特別養護老人ホーム)であれば、比較的安い費用で入所することが可能です。所得などによって費用は異なりますが、安いケースだと4万円代で利用することができます。詳しくはこちらをご覧ください。