今回は、よい看取りとはなにかを認知症高齢者グループホームで生活してる高齢者と家族への調査からご説明いたします。

愛知学泉短期大学 生活デザイン総合学科

看護師

日本認知症ケア学会

名古屋大学医学部附属病院にて看護師として従事し、その後、トヨタ看護専門学校にて老年看護領域の専任教員を経て、愛知学泉短期大学 生活デザイン総合学科にて現職。

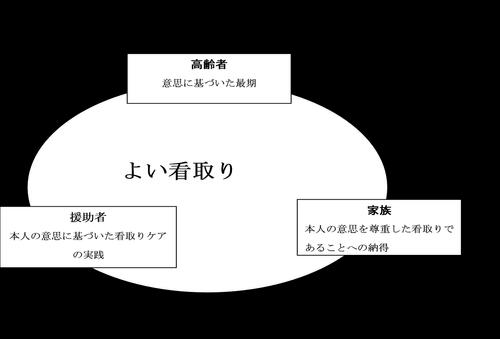

数年にわたり行ってきた研究から、よい看取りを迎えることができるよう、看取りケアをしていくことが必要と考えている。よい看取りの概念は、援助者の行うケアが高齢者の意思を尊重したケアで成り立ち、それによって、家族、援助者が納得した看取りとなり、肯定的感情がうまれる。

肯定感情は身近なものを亡くした家族、援助者にとって、次のステップを踏みだすための糧となっていく。そのために、よい看取りであると考えている。

看取りケアは亡くなる瞬間まで人としての生命の尊厳を全うできるようにするためのケアである。そのため、本人の意思を尊重することが重要になる。認知症高齢者の場合、意思を引き出すことが難しい場合もあるが、家族だけに委ねるのではなく、本人の意向を表情や言葉、過去に言っていたことや、過去に書かれた記録から推察して、この最期であれは納得するであろうと考え抜くことが必要で、それが高齢者の意思を尊重することになる。

さらに、よい看取りに導くために、関係者間で、共有していくことが必要になる。

よい看取りは高齢者の意思を尊重することにより、家族が看取りへ納得し、援助者の高齢者の意思を尊重したケアで成り立つ(図1)。

看取りには関わる人たちの捉え方や価値観が大きく影響する。高齢者と家族、援助者が価値観を共有し、同じ方向性で関わることでよい看取りの実現に近づくことができる。そのためには話し合いによる合意形成が不可欠といえる。

認知症高齢者グループホームで看取りを迎える高齢者の特徴調査より、入居時 認知症高齢者自立度Ⅱ、要介護2,3の方が、平均5.1±3.5年の入居生活後、看取りを迎えていた。死亡年齢は平均90.4±8.4歳であった。入居時から看取りを見据えたいケアの必要性が考えられた。

グループホームで生活する軽度から中等度認知症高齢者と家族に、高齢者へ「終末期・看取りについて考えていること、人生の最期を過ごしたい場所、伝えておきたいこと、やりたいこと、今後の送りたい生活、望む人生の最期」、家族へ「本人との終末期について確認、今後の病気の進行、望む人生の最期」についてのインタビュー調査を行った。

高齢者は【今までの生活の継続】を望み、今の生活の満足や他の利用者の様子からこのままの『グループホームで最期の生活を望む』 としていた。【生への執着】があり、『長生きできるよう治療をしてほしい』とある、一方、最期を迎えるときは、 【適切なケアを受ける】 ことで、『楽な状態でいたい』で、『延命治療は望まない』、『自然の成り行きに任せる』ことを望んでいた。【最期の拠り所】は『家族が頼りである』とあり、家族は重要なキーパーソンであった。

家族は長年の生活や認知症の進行をみているなか、最期は『心穏やかに暮らし』や『安楽な暮らし』である【安寧な最期】を望んでいた。長生きできるように『できる限りの治療をうけるようにする』や『家族が信頼できる施設で暮らす』ことを望んでいた。最期は『家族として最期を見守る』ことを【家族の役割遂行】としていた。

高齢者と家族は慣れ親しんだ、信頼できる場所であるグループホームでの生活の継続を希望していることが分かった。認知症よる症状が進んでも、個人として受け入れられ、豊かな人間関係を保った尊厳のある生活をできるよう、高齢者と家族が納得のいく、苦痛を和らげ、安楽の暮らしができるようにケアすることが必要である。高齢者と家族の思いを、状況に応じて、話し合いによって、決めていくことが必要になると考えられた。