神戸国際大学リハビリテーション学部理学療法学科

理学療法士/教員

理学療法科学学会、日本発達障害学会、日本サルコペニアフレイル学会、日本理学療法士協会

さくら会総合病院、さかいペインクリニックに勤務後、関西大学大学院人間健康研究科 博士課程前期課程 修了、生きがいに関連する要因を中心に研究を行う。

立命館大学大学院スポーツ健康科学 博士課程後期課程にて、フレイルと生きがいの関連調査および生きがいと身体活動の関連調査を実施(修了見込み)。

現在、神戸国際大学リハビリテーション学部に助教として従事している。

QOLの重要性

日本の高齢化率は、2022年時点で29.0%であり1)、2060年には高齢化率が37.9%となる予測です。つまり、40年後には2.5人に1人は高齢者となる可能性が高いです。

そして、この高齢化における課題の一つとして、「健康寿命の延伸」があります。

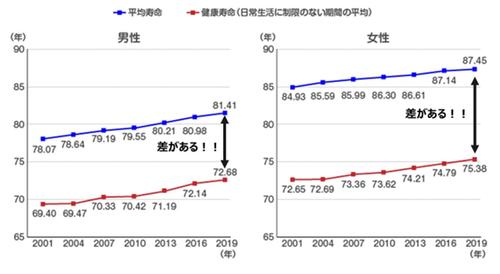

平均寿命は0歳の乳幼児が生存するだろうと考えられる平均年数ですが、この健康寿命は健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を示しています。現在まで、この平均寿命と健康寿命の差が約10年の差があるため2)、「不健康な期間」が長いということが言えます(図1)。そのため、この「不健康な期間」をいかに短縮できるかが、健康を考えるうえで非常に重要です。

これらのことをまとめると、現代の健康観は、生きる「長さ(平均寿命)」ではなく、生きる「質(健康寿命)」を大事にするというように変化しています。つまり、生活の質(Quality Of Life:以下、QOL)が注目されているのです。

QOLの向上のために重要な要因とは?

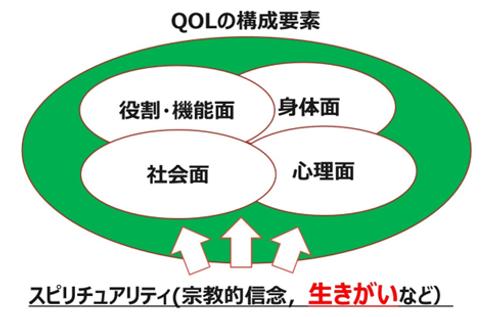

このQOLを構成する要素としては、「身体面(身体症状や痛みなど)」、「心理面(抑うつや不安など)」、「社会面(家族や友人との関係や社会的立場など)」、「役割・機能面(日頃の活動性や日常生活の役割など)」があります(図2)。さらに、これらに「スピリチュアリティ(霊性や精神性)」もQOLには重要であると言われています3)。ここでのスピリチュアリティとは、「生活を有意義だと感じ人生に意味を与えてくれる個人的信念」を意味しています。つまり、宗教的信念や生きがいなどがこれにあたります。

QOLを高めるための条件とは?

QOLを高める条件として、尾崎ら4)は、1999年度の「全国高齢者名簿」に登録された100歳以上の高齢者1,907人を対象に、QOLの高さとその要因について質問紙調査を実施しました。その結果、QOLの高い百寿者の特徴は以下の通りです。

- 運動習慣がある

- 身体機能としての視力が保持されている

- 普通のかたさの食事が食べられる

これは男女ともにほぼ同様の結果となりました。

つまり、運動習慣や生活習慣といった要因が高いQOLの実現に関与していることが分かります。そのため、全国で実施されている運動を中心とした介護予防活動への参加はQOL向上のために非常に重要となります。

介護予防活動への参加がQOLに与える影響とは?

介護予防活動への参加した高齢者379名を対象とした調査では、介護予防活動への参加は、日常生活満足度や生きがい感と関連することを明らかにしており、QOLの向上を高める可能性があります5)。さらに、他の研究では、60歳以上の高齢者173名に介入調査を行い、介護予防活動への参加は、人との強い絆を通じて高齢者のQOLに間接的かつ肯定的な影響を及ぼすことが明らかにしています6)。これらの通り、介護予防活動への参加はQOLに肯定的な影響を及ぼすことが明らかになっています。

では、どれくらいの頻度で介護予防活動へ参加すればいいのでしょうか。こちらに関しても、先行調査があり、高齢者約5万2千人を約6年間追跡したデータを分析し、種類別の社会参加頻度(年数回、月1-3回、週1回以上)と追跡期間中の要支援・要介護認定の関連が検証されています7)。その結果、スポーツや趣味の会に月1-3回、週1回以上参加している高齢者は要支援・要介護認定リスクが14~24%低く、参加頻度が高いほど、要支援・要介護認定リスク低いことが明らかになっています。たとえ、月1回の参加でも効果はあるということが分かります。月1回であれば、あまり重く考えず、気分が乗らないときは休んで無理をせずに参加するという形でも続けることができるかもしれません。

介護予防活動への参加を継続するには?

では、こうした介護予防活動へ参加し、継続して行うにはどうしたら良いのでしょうか。高齢者が日常生活で運動を行わない理由として、重松ら8)は、運動していない、もしくはほとんどしていない者は、運動に対する肯定的な気持ちが弱く、否定的な気持ちが強いことを報告しています。この否定的な気持ちとして、以下の順に要因が挙がっています。

- 運動の機会や時間がない

- 運動したいと思わない

- 疾病・ケガを有しているから

- 面倒である

この研究から、「運動の機会や時間がない」「疾病・ケガを有しているから」は重要な要因ですが、本人の努力で解決することは中々困難です。そのため、「運動したいと思わない」「面倒である」といった心理的要因に焦点を当て、運動に対する意識をプラスに変容ができるようなアプローチが必要となります。具体的には、「趣味の旅行に継続して行けるように、日頃から健康づくりを行う」というように、単に運動をするのではなく、運動の目的を明確にし、自分自身が楽しく、やりがいをもって運動を行うための工夫が重要だと思います。

こうした運動の目的を考えるにあたり、自分にとっての「生きがい」とは何かを考えることが参考となるかもしれません。

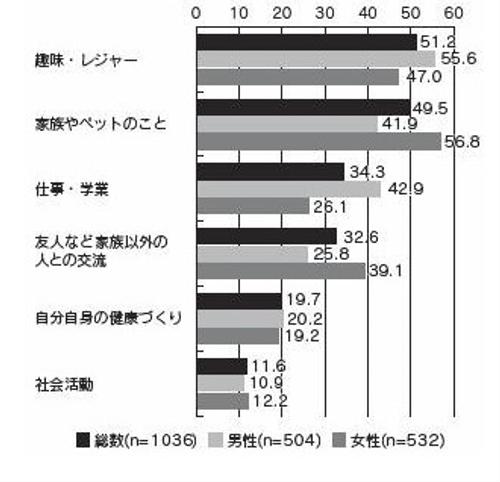

中央調査社が20歳以上の男女2,000人を対象にアンケート調査を実施した「生きがい」に関する世論調査9)では、「生きがいを持っている」と答えた人に具体的な「生きがい」の内容を複数選択してもらいました。その結果、「趣味・レジャー」と回答した者が51.2%と最も多く、次に「家族やペットのこと(一緒に過ごす時間、子どもの成長など)」が49.5%で続きました(図3)。また、「自分自身の健康づくり」の項目を「生きがい」として選んだ者の割合は19.7%、「社会活動」の項目を「生きがい」として選んだ者の割合は11.6%でした(図3)。

つまり、「健康づくり」や「社会活動」を「生きがい」として感じている者の割合は少なく、「趣味」や「家族関係」を「生きがい」として感じている者が多かったことが明らかとなりました。

こうしたことから、健康づくりや地域活動に参加することを目的とするのではなく、介護予防活動の中でもまずは自分の趣味に合うものに参加してみる、または、孫と遊ぶことやペットの散歩といった無意識的な運動から始めてみることが、介護予防活動や運動の「継続性」として重要かもしれません。

QOL向上に役立つ筆者がおすすめの身体活動とは?

最後に、筆者が行った研究の中で、QOL向上に示唆を与えるものを紹介させて頂きます。

筆者の研究では、「生きがい向上」のために、より良い身体活動の強度や種類を調査しました10)。調査対象者は、65歳以上の地域高齢者86名(男性21名,女性65名,平均年齢±標準偏差74.0±6.2歳)を対象としました。

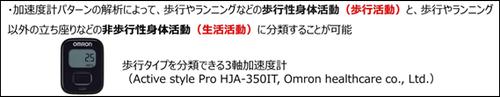

結果を説明する前に、少し身体活動の調査方法と身体活動の分類方法について説明します。身体活動の検査方法としては、下記の図のような3軸加速度計を腰に装着して測定します(図4)。そして、身体活動の強度については、座位行動(デスクワークなど)、低強度身体活動(料理など)、中高強度身体活動(普通の歩行,早歩き,ジョギング,重い荷物の運搬など)の3つに分類できます。

また、この機器では身体活動の種類も分類が可能です。具体的には、大きく歩行活動と生活活動の2種類に分けることが出来ます。歩行活動には通常歩行、速歩、階段昇降などが当てはまり、生活活動にはパソコン作業、家事活動などが当てはまります(表1)。

表1 歩行活動と生活活動の例

| 身体活動 | |

| 歩行活動 | ゆっくり歩く 通常歩行 速歩 バッグを持っての通常歩行 ジョギング 階段昇降 |

| 生活活動 | パソコン作業 洗濯 食器洗い 小さな荷物の移動 掃除機をかける |

こうした「身体活動の強度および種類」と「生きがい」との関連を明らかにするため、本研究は行われました。それでは、研究の結果にうつります。

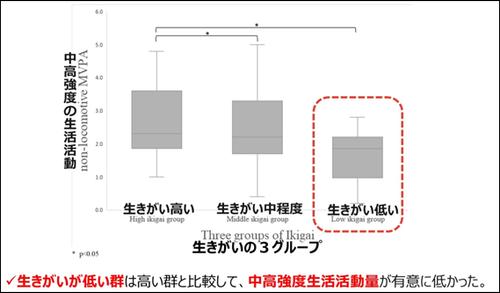

結果として、「生きがい」には「中高強度の生活活動」が関連することが明らかとなりました(図5)。図では、縦軸で中高強度の生活活動量を示しており、横軸で生きがいが高い群、中程度の群、低い群をということを示しています。図の示す通り、一番左の生きがいが高い群と比較して、一番右の生きがいが低い群で、中高強度の生活活動量が低いことが分かります。一方で、「生きがい」には「歩行活動」は全く関連がみられませんでした。

つまり、生きがい向上のためには、「中高強度以上の生活活動の実施」が重要である可能性が高いです。

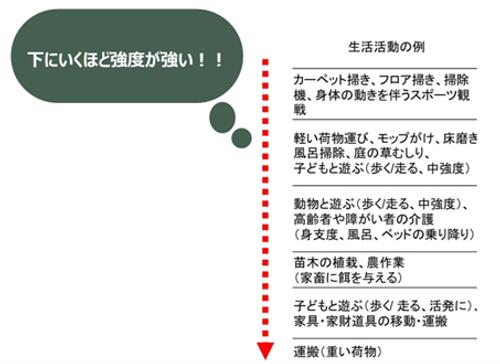

では、中高強度以上の生活活動とはどういった活動が当てはまるのでしょうか。下記の図をご覧ください。手軽に実施できるものとして、「掃除」、「孫と遊ぶ」、「動物と遊ぶ」などがあります。このように、まずは生活のなかでこうしたことを少しずつ取り組むことが、QOL向上の第1歩となるかもしれません。

まとめ

本記事では、QOLの重要性の説明から始まり、QOLを高めるためには運動習慣や介護予防活動への参加が重要となることを説明しました。本記事により、今後の介護予防活動への参加を、一人でも多くの方に、一歩でも踏み出す良い機会となると幸いです。

本記事の中でも紹介させて頂きましたが、介護予防活動への参加する際に注意して頂きたいポイントとしては、介護予防活動へ参加することが目的とならないようにすることが重要かと思います。「人との繋がりを新しく築きたい」、「運動習慣を付けて、大好きな趣味(旅行など)を継続して行いたい」、「孫と遊ぶため健康でいたい」などといったように、自分にとって「生きがい」とは何かを考え、目的を明確にし、介護予防活動へ参加することで、その後の「継続性」に繋がると考えています。

文献

- 内閣府:令和5年版高齢社会白書, 高齢化の状況, 2023. https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/html/zenbun/s1_1_1.html

- 厚生労働省:平均寿命と健康寿命, e-ヘルスネットHP, 2022. https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/hale/h-01-002.html

- 下妻晃二郎:QOL 評価研究の歴史と展望.行動医学研究, 21(1), 4–7, 2015.

- 尾﨑章子, 荻原隆二, 内山真, 太田壽城, 前田清, 柴田博, 小板谷典子, 山見信夫, 眞野喜洋, 大井田隆, 曽根啓一:百寿者のQuality of Life維持とその関連要因. 日本公衆衛生雑誌, 50(8), 697-712, 2003.

- Sasaki R, Hirano M:Development of a Scale for Assessing the Meaning of Participation in Care Prevention Group Activities Provided by Local Governments in Japan. Int J Environ Res Public Health, 17(12), 1–12, 2020.

- Harada K, Masumoto K, Katagiri K, Fukuzawa A, Touyama M, Sonoda D, Chogahara M, Kondo N, Okada S:Three-year effects of neighborhood social network intervention on mental and physical health of older adults. Aging Ment Health, 25(12), 2235–2245, 2021.

- Ide K, Tsuji T, Kanamori S, Watanabe R, Iizuka G, Kondo K. Frequency of social participation by types and functional decline: A six-year longitudinal study. Arch Gerontol Geriatr, 112, 105018, 2023.

- 重松良祐, 中垣内真樹, 岩井浩一, 藪下典子, 新村由恵, 田中喜代次:運動実践の頻度別にみた高齢者の特徴と運動継続に向けた課題. 体育学研究, 52, 173-186, 2007.

- 中央調査社:中央調査報(636).「生きがい」に関する世論調査. 2010. https://www.crs.or.jp/backno/No636/6362.htm

- Tsujishita S, Nagamatsu M, Imai A, Sanada K:Relationships between locomotive and non-locomotive MVPA and ‘ikigai’ in older Japanese adults. PeerJ, 11, e15413, 2023.