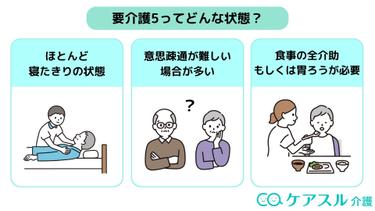

要介護5とは、要介護度の中でも最も重度の認定段階であり、日々の生活はほぼ寝たきりの状態となり、意思疎通を図ることも難しい状態となります。

そんな最も重い介護状態である要介護5ですが、「具体的に認知症はどの程度の状態なの?」疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、要介護5の認知症の程度や、認知症の方に向けたサービスについて解説します。

要介護5の認知症について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

要介護5の認知症

要介護5の認知症の程度については明確な規定はありません。

要介護5とはほとんど寝たきりの状態かつ意思疎通が困難で、要介護認定等基準時間が「110分以上」であることが認定時の基準となります。

これらの要介護5の状態像や認定基準からも読み取れるように、認知症の具体的な症状などは明確に規定されていないのです。

そのため身体機能の低下から自立した生活ができないものの、認知症の症状はほとんど見られないといったケースでも要介護5の認定を受けることもあります。

逆に、身体機能は失われていないものの認知機能の低下が顕著であり、結果的に自立した生活ができないケースでも要介護5の認定を受けるということもあります。

つまり、要介護5である場合には認知症はこの程度と言及するのは難しく、認知症の程度や症状は人によってことなるということになります。

認知症高齢者の日常生活自立度

要介護5といった要介護度を判定する要介護認定には、認知症高齢者の日常生活自立度という判定項目があります。

認知症高齢者の日常生活自立度は9つの段階に分類され、それぞれ以下のような状態と規定されています。

| ランク | 判定基準 | 見られる症状の例 | |

|---|---|---|---|

| Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している | ー | |

| Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | ー | |

| Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷う、買い物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 | |

| Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応などひとりで留守番ができない等 | |

| Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とする。 | ー | |

| Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる、やたらにものを口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | |

| Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ | |

| Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ | |

| M | 著しい精神状態や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 | |

出典:厚生労働省「認知症高齢者の日常生活自立度」

なお、東京都の調査統計によると、要介護5の認定を受けた方の認知症高齢者の日常生活自立度ごとの割合は以下の通りとなっています。

| 認知症高齢者の日常生活自立度 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自立 | Ⅰ | Ⅱa | Ⅱb | Ⅲa | Ⅲb | Ⅳ | M | |

| 要介護4 | 4.3% | 4.7% | 4.1% | 7.9% | 20.9% | 11.8% | 38.1% | 7.9% |

出典:東京都福祉局「令和元年度認知症高齢者数等の分布調査報告書」

上記の表から分かるように、要介護5の方の認知症高齢者の日常生活自立度については、lVであった方が38.1%と最も多いという結果となっています。

あくまでも1つの統計結果ではありますが、要介護5の方の認知症の程度については、認知症高齢者の日常生活自立度がlVであること、つまり「日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする」を基準とすると良いと言えるでしょう。

施設への入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護では、全国約5万件の施設情報から相談者様のご希望条件に合った施設をご紹介することが可能です。

施設情報が知りたいという方は、まずはケアスル介護の無料相談を活用してみませんか?

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

認知症の方に向けた介護保険サービス

要介護5の方が利用できる認知症の方に向けた介護保険サービスは以下の通りとなります。

- 認知症対応型通所介護

- グループホーム

それぞれのサービスについて詳しく触れていきます。

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護とは、認知症の方を対象とした通所型のサービスであり、施設に通い、施設にて食事・排せつ・入浴などの介護や機能訓練といったケアを受けることができます。

通常の通所介護では認知症患者に対応しきれていないケースもありますが、認知症対応型通所介護であれば、認知症の専門的なケアを受けることが可能です。

サービス内容も、利用者本人が楽しく通うことができるという点に重きが置かれているため、認知症の症状が見られる方でも安心して通うことができるでしょう。

グループホーム

グループホームとは、認知症の診断を受けた方を対象とした介護施設であり、専門的な認知症ケアを受けることができるという特徴を持ちます。

グループホームではユニット型という生活様式を採用しており、大人数での共同生活ではなく5~9人といった少人数単位での生活となるため、馴染みの関係を作りやすく、認知症の方でも環境に慣れやすい傾向にあります。

ただ、医療体制は充実しているとは言えず、日常的な医療ケアが必要な方は入居できない可能性もあるため、注意が必要です。

施設への入居を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護では、全国約5万件の施設情報から相談者様のご希望条件に合った施設をご紹介することが可能です。

施設情報が知りたいという方は、まずはケアスル介護の無料相談を活用してみませんか?

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

本記事では、要介護5の認知症について解説してきました。

要介護5という認定段階には、認知症の状態や症状についての明確な基準はありませんが、東京都の統計によると、要介護5の認定を受けた方では日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする」である方が最も多いという結果が出ています。

認知症の状態や症状は人によってさまざまではありますが、上記の状態を1つの基準として考えると良いと言えるでしょう。