「介護度が上がって要介護5になったら本人と意思疎通はできるのかな?」

親などの介護を行う方々は、将来の介護計画を立てるために上記のような疑問をお持ちの方も少なくありません。

そこで今回は要介護5になると意思疎通はできるのか、意思疎通が困難になる原因、本人と意思疎通が取れなくなる前に本人に聞いておきたいことなどについて、詳しく解説して行きます。

要介護5で意思疎通はできる?

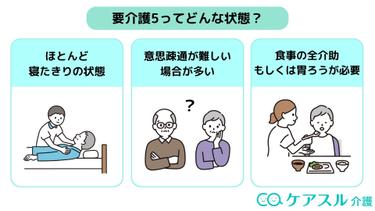

要介護5の認定を受けた方のほとんどは、意思疎通を取ることは困難です。

どういった症状が要因で認定を受けるかは人によりますが、「要介護5」においては意思疎通が取れるかどうかが大きな判定基準のひとつとなります。

もしも寝たきりの状態であっても意思疎通が取れるのであれば、要介護4までの認定を受けることが多いのです。

一方で重い疾患や障害によって一般的な寝たきりの状態よりも緻密な介護を必要とする方であれば、意思疎通が取れていながらも要介護5と認定される場合がありますが、このような方は稀であると言えます。

したがって、要介護5の方は理解力・思考力の低下により意思疎通が困難な方がほとんどと言えるでしょう。

要介護5で意思疎通が取れなくなる原因

要介護5で意思疎通が取れなくなってしまう原因としては、主に以下の3つが挙げられます。

- 脳血管疾患(脳卒中)

- 重度の認知症

- 事故による後遺症

2022年に厚生労働省が発表した調査を参照すると、要介護5に認定される要因は、1位「脳血管疾患(脳卒中)」26.3%、2位「認知症」23.1%となっています。

したがって高齢者の意思疎通と脳卒中・認知症などは密接な関係にあると言えるでしょう。

本章ではそれぞれについて、詳しく解説して行きます。

脳血管疾患(脳卒中)

脳血管疾患(脳卒中)は、脳の血管が詰まったり破れて出血したりして起こる病気のことです。

脳内の神経が傷ついたり圧迫されたりすることによって、身体に麻痺や言語障害、意識障害などの症状が出現することになります。

脳血管疾患の主な原因は、高血圧、高コレステロール、糖尿病、喫煙などの生活習慣病による動脈硬化です。

脳卒中はなんの前触れもなく突然襲われる恐ろしい病気ですが、人間ドッグを受けたり普段の生活を見直すことにより予防することができます。

「今まで何も起こってないから」と慢心せずに、一度今後の健康について考えてみることをおすすめします。

認知症

認知症は脳の萎縮などのさまざまな要因により、記憶障害や判断力・理解力の低下などを引き起こす病気です。

認知症は脳の萎縮などによって起こる病気ですが、なぜ脳の萎縮が始まってしまうのか根本的な原因は明らかになっていません。

しかし生活習慣病の予防や適度な運動、ボランティアなどの社会活動への参加などが、認知症予防には効果的とされています。

一般的に高齢の方々は「もう年だから新しいことを始める元気がない…」と消極的になりがちですが、日々趣味や娯楽を楽しみながらたくさんの人と交流する方の方が認知症になりづらいと言われています。

事故による後遺症

事故による脳性麻痺などで、言語障害が残ることも多々あります。

高齢者は加齢によって基礎的な身体能力の低下が見られるため、目を離したときには転倒や骨折などをしてしまうことも少なくありません。

転倒した場所や当たり所が悪ければ、後遺症が残ってしまうこともあるため十分な注意が必要と言えます。

また注意しておきたいのは家の中だけではありません。

認知症の症状による徘徊などが始まれば、街に出た際に事故に遭うリスクも無視することはできないでしょう。

上記の2つほど直接的な要因ではありませんが、意思疎通がとれなくなる原因として事故による後遺症も注意しておくことが大切です。

要介護5で意思疎通が取れなくなる前に

意思疎通が取れなくなった後も、本人は生きています。

しかし家族のなかには意思疎通が取れなくなった後に「もっと本人のやりたいことをやらせてあげたら良かった」と後悔する方もいらっしゃいます。

本章では意思疎通が取れなくなる前にやっておきたいことを2つご紹介します。

本人の意向を確認しておく

何より大切なのは、意思疎通が図れるうちに最期はどのように過ごしたいか、やりたいことはあるかなどは確認しておくことです。

というのも本人に最期のときが迫ったとき、意思疎通がとれないため家族に判断を求められることがあります。

そんな時に本人の意向に沿った行動ができるかできないかでは、心身的な負担が大きく異なります。

しかし看取りなどに関わる話題は、なかなか話しにくい内容で気後れしてしまう方も多いと思います。

そのような場合は、人生ノートやライフデザインノートなどを活用することがおすすめです。

直接的な話し合いは難しくてもこれらのノートを利用すれば、本当に必要になったときに本人の意向を把握できるようになっています。

もし本人と会話が難しくても文字も書ける場合は「できる限り老後の希望を叶えたいから書いてみて欲しい」と渡してみることをおすすめします。

家族で今後のことを話し合う

本人の意向を踏まえ、自分達にどこまで対応できるのか、どこが難しいのか、何をしてあげたいかを確認しましょう。

本人の意向は聞けずとも、親族内で介護についてどのように考えているのか、最期はどのように看取りたいのかを確認するだけで、後々起こるトラブルを回避できます。

偏った考えや一人の介護者に押し付けるようなケースもありますが、本人・家族の双方に悪い影響を与えます。

意思疎通が図れなくなったあとも、本人が寿命を全うし穏やかな最期を迎えられるまで模索していきましょう。

まとめ

要介護5のほとんどの方は、意思疎通を取ることが困難です。

というのも「要介護5」においては意思疎通が取れるかどうかが大きな判定基準のひとつとなります。

もしも寝たきりの状態であっても意思疎通が取れるのであれば、要介護4までの認定を受けることが多いのです。

要介護5に認定される要因は、1位「脳血管疾患(脳卒中)」26.3%、2位「認知症」23.1%となっており、これらが意思疎通に支障をきたす大きな原因となります。

最期まで本人の意向に沿った人生を歩んでもらうには、意思疎通が図れなくなる前に今後の人生について腹を割って話し合ってみることが大切と言えるでしょう。