毎日の生活を過ごしやすくするために必要な介護サービスでは、自己負担が発生します。

そのため、金銭面に不安を感じる方もいると思いますが、過度な心配はいりません。

介護サービスを利用した際に生じた1カ月分の自己負担額が、負担限度額を超えた場合に利用できる「高額介護サービス費」という制度があるからですが、この制度をご存じでしょうか。

この記事では、高額介護サービス費とは何か、申請方法や利用方法などを中心に説明していきます。

介護サービス費と似た制度の「サービス支給限度額」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」との違いについてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

高額介護サービス費とは

高額介護サービス費とは、1カ月分の自己負担額の合計が負担限度額を超えた場合に、超えた分の金額が戻ってくる制度です。

高額介護サービス費は、介護保険給付対象者である要支援1・2または要介護1〜5の方が対象です。

介護サービス費の自己負担額が高額になった場合に軽減できる方法には、高額介護サービス費以外にも「サービス支給限度額」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」の2種類があります。

ここからは、以下について説明していきます。

- サービス支給限度額との違い

- 高額医療・高額介護合算療養費制度との違い

自己負担額を軽減する制度はいくつかありますので、ぜひ参考にしてください。

サービス支給限度額との違い

サービス支給限度額とは、要介護度を認定された方が、月々に利用できる介護保険の給付金の限度額を指します。

高額介護サービス費は「利用者の負担額を超えた金額が返金される制度」ですが、サービス支給限度額は「介護保険で負担してくれるサービスの限度額」です。

要介護度とは、日常生活を送る際に必要になる介護料を表す度合いで、「要支援1~2」「要介護1~5」に区分されます。

要介護度別のサービス支給限度額は以下表の通りです。

| 要介護度 | 1カ月の支給限度額 |

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

(参考:厚生労働省「介護保険の解説|サービスにかかる利用料」)

支給限度額のうち、1~3割が自己負担額になります。

支給限度額を超えた分の金額に関しては、高額介護サービス費の対象外で、全額自己負担(10割負担)となるため、注意しましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度との違い

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、介護保険と医療保険を合わせた自己負担額が、所得ごとに決められた一定額を超えた場合に、自己負担額を軽減してくれる制度です。

高額介護サービス費は月々の自己負担額が決められていますが、高額医療・高額介護合算療養費制度は1年間(毎年8月1日から7月31日まで)の限度額が決められています。

さらに、高額医療・高額介護合算療養費制度の場合は、介護保険と医療保険を合わせた金額となります。

以下が、高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額です。

| 所得 | 70歳以上 | 70歳未満 |

| 年収約1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 年収770万~1,160万円 | 141万円 | 141万円 |

| 年収370万~770万円 | 67万円 | 67万円 |

| 年収156万円~370万円

(一般) |

56万円 | 60万円 |

| 市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 34万円 |

| 市町村民税世帯非課税

(一定以下の所得) |

31万円 | |

| 19万円 |

(参考:厚生労働省「介護保険の解説|サービスにかかる利用料」)

高額医療・高額介護合算療養費制度の特徴は、医療費と介護費を合算した年間の上限額を設けている点です。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

高額介護サービスに当てはまるもの

高額介護サービスに当てはまるものには、以下の3つのサービスがあります。

- 居宅サービス

- 介護施設サービス

- 地域密着型サービス

ここからは、それぞれのサービス内容について詳しく説明していきます。

介護に関するサービスであればすべてが高額介護サービス費制度の対象になるわけではありません。

高額介護サービス費制度の利用をするうえで使用したサービスが「対象となると思っていたけど対象にならなかった」となっては自己負担額が重くなってしまいます。

高額介護サービス費制度の対象になるものについては、事前にしっかりと確認しておきましょう。

居宅サービス

居宅サービスとは、要介護者が自宅で利用できるサービスです。

主な居宅サービスには、以下があります

- 身体的な介護をおこなったり、買い物や身の回りのサポートをする「訪問介護サービス」

- 入浴の援助をする「訪問入浴サービス」

- デイサービスなどへの「通所サービス」

- ショートステイなどの「短期入所サービス」

高齢になると、洗濯や掃除、買い物などをしていくのが負担に感じる方も多いでしょう。

そういった際におすすめなのが、居宅サービスです。

また、通所サービスや短期入所サービスを利用すれば、介護している家族の負担も減らせるためおすすめです。

介護施設サービス

介護施設サービスとは、以下の4カ所のような介護施設への入所をともなうサービスをいいます。

- 特養(特別養護老人ホーム)

- 老健(介護老人保健施設)

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

特養は要介護3以上で、中・重度の介護を常に要する人が入所するところです。終の棲家として、入所するのが一般的です。

老健は、原則として自宅への復帰を目指してリハビリを行う施設です。入所には30日や60日などの期限が設けられていますが、実際には長期に入所していたり、特養の待機場所として利用する人もいます。

食事・洗濯・入浴・排せつなどの日常生活の援助のほかに、医療的な措置が必要な場合に入所するのが介護医療院です。

以前は「介護療養型医療施設」と呼ばれていましたが、制度改正によって介護療養型医療施設は、2024年3月末までの廃止が決定しています。

そこで、いままで介護療養型医療施設に入所していた方の新たな入所先としてできたのが、介護医療院です。介護医療院は、医療依存度の高い方が入所する場所ですが、病気によっては入所を断られるケースもあります。

施設によって受けられるサービスや、対象者が異なりますし、入所状況も地域ごとに異なります。介護がスタートしていて、在宅での介護が難しい場合は、居住地にある核施設の待機人数を調べることをおすすめします。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で生活し続けるのを支援するためのサービスで、利用できる施設やサービスには以下のようなものがあります。

- 自宅に近い小規模施設に入所する「地域密着型通所介護サービス」

- 夜間の介護にも応じてもらえる「夜間対応型訪問看護サービス」

- 介護と看護の両方のサービスが受けられる「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」

- 「認知症型対応型通所介護サービス」

「自宅で生活していくのは難しいが、住み慣れた場所を離れたくない」といった希望をお持ちの方は、利用を検討してください。

高額介護サービス費に当てはまらないもの

高額介護サービスは、なににでも利用できるわけではありません。

以下のような、介護とは直接関係のないものは対象外になります。

- 特定福祉用具購入や住宅改修にかかる費用

- 施設内での食費・居住費・日常生活費・ベッド代の差額など

- 理美容代などの日常生活に要する実費

特定福祉用具購入や住宅改修、施設内でかかる費用は、一見、高額介護サービス費の対象に思えます。

しかし、高額介護サービス費の対象にはならないため、気をつけましょう。

高額介護サービス費の上限額

高額介護サービス費は、以下の2つによって上限額が決められています。

- 個人の所得による上限

- 世帯合算による上限

そのため、高額介護サービス費の上限を超えた金額に関しては、全額自己負担となるため注意しなければなりません。

ここからは、それぞれの上限額について説明していきます。

自身または家族の自己負担額がどの程度になるのかの参考にしてください。

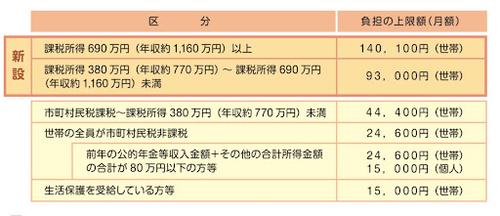

所得で変わる高額介護サービス費の上限額

高額介護サービス費の上限額は、以下の表のように、所得によって6つの段階に分かれます。

引用︰https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

所得による高額介護サービス費の上限は、令和3年8月利用分から、以下の方を対象に負担限度額の見直しが行われています。

- 介護サービスの利用者または同一世帯に、課税所得380万円(年収にすると約770万)以上の65歳以上の方がいる場合

つまり、令和3年7月31日までとは、負担限度額が異なっているため注意しましょう。

世帯で合算できる高額介護サービス費の上限額

高額介護サービス費は、同世帯に要介護度認定を受けた家族がいる場合、費用を合わせて計算できます。

個人での介護サービス費が上限を超えていなくても、同一世帯内で介護サービス費が上限を超えていれば、払い戻しがされます。

この場合の個人とは介護サービスを利用した本人に相当し、世帯とは原則として住民票上で同じ世帯に住んでいる人を指しますが、仕送りをしていて生計を一にしている場合にも世帯員と認められるケースもあります。

高額介護サービス費を利用する際の注意点

高額介護サービス費を利用する場合には、以下の4点について注意する必要があります。

- 申請期限について

- 代理申請について

- 支給日される日時について

- 確定申告について(医療費控除を受けるとき)

ここからは、それぞれの注意点について詳しく説明していきます。

申請期限について

高額介護サービス費を利用する際、申請には期限があるため注意しなければなりません。

高額介護サービス費利用時の申請期限は、サービスを利用した翌日から2年以内です。

申請は、サービスを利用した翌日から可能です。

高額介護サービス費の対象となる方には、各自治体から、申請書と払い戻し通知の2点が郵送されてきます。

高額介護サービス費は2年以上経過すると、申請ができません。書類が届いたらすぐに各自治体へ申請に行きましょう。

また、加入している保険や自治体によって、申請期限が異なる場合があるため注意が必要です。

代理申請について

ご本人が申請に行けない場合、家族に限って代理申請が認められています。

代理申請の際には、以下の書類を必要とする自治体が多いです。

- 高額介護サービス費の申請書

- 本人確認書類

- 委任状

- 被保険者の印鑑

ただし、各自治体によって必要書類は異なります。

何度も出向かなくてもすむよう、必要書類については事前に自治体へ問い合わせておくとよいでしょう。

支給される日時について

高額介護サービス費は、申請後、2〜4カ月程度経過してからの場合がほとんどであり、すぐに支給されるわけではありません。

一時的に支払った額の立て替えが必要となるため注意が必要です。

支給予定日については、各自治体から郵送で「支給決定通知」が届くため、詳細についてはそちらで確認してください。

申請は、その都度必要なわけではなく、2回目以降は自動的に口座に払い戻し分が振り込まれるため、支給までに時間を要するのは初回のみです。

また、支給までの期間は各自治体によって差がありますので詳しくは自治体の担当課で確認してください。

確定申告について(医療費控除を受けるとき)

介護サービス費は、医療費控除の対象となる場合があります。

ただし、医療費控除を申請する際には、高額介護サービス費で払い戻しされた金額分を差し引いて申請しなければなりません。

これは、高額介護サービス費に限ったものではなく、介護保険などで払い戻しがあった場合も同様です。

したがって、確定申告の際に必要になる以下の書類については必ず一緒に保管しておくとよいでしょう。

- 介護サービスを利用した際に領収書

- 支給決定通知書

医療費控除については、多くの方が間違えやすい点ですので、注意が必要です。

高額介護サービス費の利用方法

高額介護サービス費制度を利用するためには、各自治体での申請が必要です。

ここでは、申請するうえで知っておきたい以下の2点ついて詳しく説明していきます。

- 申請方法

- 申請の際に持参するもの

例えば、申請に行ったものの必要な書類が足らずに二度申請にいかなくてはならなくなったなどとならないよう、申請方法や必要書類に関しては事前に確認しておきましょう。

また、詳しい申請方法や、申請の際に必要となる書類は各自治体によって異なるため、事前に各自治体に問い合わせてもよいかもしれません。

申請方法

申請は、住んでいる地域の自治体で行います。

高額介護サービス費制度の対象者には、各自治体から郵送で申請書が届きます。

届いた申請書など必要書類を持参したうえで、各自治体で申請を行いましょう。

また、申請は郵送でも可能です。

郵送の場合には、書類に必要事項を記入し郵送します。

高額介護サービス費は、月ごとに算出されますが、申請は初月のみで問題ありません。

2回目以降は、高額介護サービス費算出後、自動的に口座へ振り込まれます。

申請期間は、サービス提供月の翌月1日から2年間です。

期限が過ぎると申請できなくなってしまうため、気を付けましょう。

申請する際に持参するもの

高額介護サービス費の申請をする際には、必ず以下の4点を持参しましょう。

- 高額介護サービス費支給申請書

- 介護保険被保険者証

- 印鑑

- 本人名義の振込先の口座情報が確認できる書類

持参するものは各自治体によって異なり、上記の書類のほかにもマイナンバーなどが必要となる自治体もあります。

申請に必要な書類などは、自治体のホームページに掲載されている場合も多いので、確認してみるとよいでしょう。

また、高額介護サービス費制度の対象者がいけない申請できない場合には委任状、対象者が亡くなっている場合には誓約書などが必要になります。

高額介護サービス費は上限負担額以上が振替される

高額介護サービス費制度は、1カ月分の自己負担額の合計が負担限度額を超えた際に、超えた分の金額が払い戻しされる制度です。

高額介護サービス費の対象は、「居宅サービス」「介護施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類です。

高額介護サービス費制度対象者には各自治体から申請書が郵送されます。

届いた申請書など必要なものを持参のうえ、各自治体の窓口または郵送で申請ができます。

介護サービス費は要介護度が重たくなるほど高額になる傾向にあるため、利用できる制度を活用していきましょう。

世帯収入によって異なり、月額15,000〜140,100円までが上限額となります。詳しくは、こちらをご覧ください。

「居宅サービス」「介護施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。詳しくは、こちらをご覧ください。