要支援1は、要介護認定の中で最も軽度な判定で介護は特に必要が無く、日常生活において多少支援が必要という程度の介護度となります。要支援2は、食事やトイレは1人で行うことができますが、家事や歩行などに一部支援が必要な状態を指します。

そこで、要支援の方が一人暮らしをしているという方も少なくないと思いますが、実際に要支援1・要支援2で一人暮らしをすることはできるのでしょうか?本記事では、要支援1・要支援2で一人暮らしは出来るのかどうかについて解説していきます。

要支援1・要支援2で一人暮らしはできる?

まずはじめに要支援1で一人暮らしをすることはできるのかどうか解説していきます。

要支援1・要支援2で一人暮らしは出来る

要支援1・要支援2の状態でも介護予防サービスを利用することで、一人暮らしをすることは可能です。

要支援1は全面的な介護は必要なく、一部の家事や身支度の見守りが必要という程度ですので、一人暮らしは十分可能と言えます。

しかし、要支援2に関しては部分的な支援や見守りなどは必要と言えるでしょう。要支援2は、食事やトイレなどの基本動作は1人で行うことができますが、家事や歩行、立ち上がりなどに一部支援が必要な状態を指します。そのため、「1人で掃除をするのが大変」「外出するときに付き添いがほしい」など日常生活の一部に支援が必要だと感じる場面はあるでしょう。

そんな時に、役に立つのが介護保険サービスです。

介護保険サービスでは、掃除や洗濯等の生活援助やリハビリ、医療ケアをはじめ、手すりや杖等の福祉用具の販売・貸与等のサービスを提供しています。

例えば、週に1回の生活援助やリハビリサービスの利用、ベッド等の起き上がりが必要な箇所に手すりを設置するなど、必要に応じて適切なサービスを利用をすることで、比較的安全に一人暮らしを続けることができると言えるでしょう。

一人暮らしは不安なため施設への入所を検討したいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要支援1・要支援2で一人暮らしをしている人の割合は?

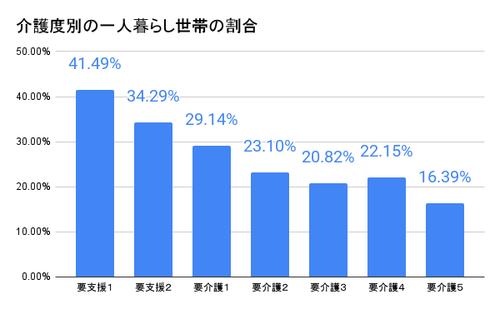

厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要支援1の方で一人暮らしをしている世帯の割合は全体の41.5%を占めており、全体の約2/3が一人暮らしをしていることがわかっています。また要支援2の方に関しても全体の34.3%を占めています。

また、以下のグラフのように介護度別の一人暮らし世帯の割合は介護度が進むにつれて右肩下がりに下がっていくことから、ほとんどの人が介護度の進行とともに家族と住んだり施設への入所を進めていることがわかります。

したがって、以上より多くの世帯では要支援1・要支援2では一人暮らしをしているということからも、要支援1の場合はまだ一人暮らしをしていても問題ないということが考えられるでしょう。

要支援1で入れる施設を探しているという方はケアスル 介護で探すのがおすすめ。

入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、初めての施設探しでもスムーズに探すことが出来ます。初めてで何から始めればいいかわからないという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要支援1・要支援2の方が一人暮らしを続けるリスク

要支援の方は多く場合一人暮らしをしていることがわかりましたが、一人暮らしをするリスクがゼロというわけではありません。

そこで本章では要支援1・要支援2の方が一人暮らしをするリスクについて解説していきます。

認知機能の低下に気が付くのが遅れる可能性がある

要支援の方が一人暮らしを続けるリスクとして最初に挙げることが出来るのは、認知機能の低下に気が付くのが遅れる可能性があることです。

というのも、認知症というと高齢期の病としてのイメージが強い方も多いかもしれませんが、認知症には若年性認知症という65歳未満で発症する認知症も存在します。

若年性認知症の症状としては基本的な症状である物忘れや段取りがわからなくなる等の中学症状に加えて、徘徊や妄想などの行動・心理症状が出ることもあります。

以上のような若年性認知症は要支援の方でも発症する可能性があるため、一人暮らしをしていると知らないうちに認知症が進行しているという可能性も考えられます。そのため、一人暮らしを続けるリスクとしては認知機能の低下に気が付きづらいということがあるでしょう。

(参考:社会福祉法人 仁至会 認知症介護研究・研修 大府センター「若年性認知症について知る」)

病気やけがの対応が遅れる可能性がある

要支援1で一人暮らしを続けるリスクとして次にあげられるのは、病気やケガの対応が遅れる可能性があることでしょう。

というのも、基本的には要支援は全面的な介護は必要のない段階となっていますが、階段を踏み外したり病気で体力が弱っている際に対応が遅れると治療が遅れたりする可能性があります。

生活習慣の乱れ

要支援の方が一人暮らしをする際のリスクとして次にあげられるのは、生活習慣の乱れと言えるでしょう。

というのも、要支援で介護がまだ必要ないとはいえ、自立の方と比較すると身体機能が低いのは事実です。となると、普段の食事が冷凍食品やレトルトが中心となったり、食事を抜くことも増えてくる可能性があるので生活習慣が乱れる可能性があります。

また、日常的な運動習慣が無くなったり、他の人との会話が少なくなってしまいぼーっとすることが増えるのもリスクの一つです。上述したように、認知症の発症リスクを高める可能性もあるでしょう。

要支援1の一人暮らしで利用できる介護保険サービス

続いて、要支援1の方が利用することが出来る介護保険サービスについて解説していきます。

要支援1の方が利用できるサービスとしては、訪問型サービス、通所サービス、短期入所サービスがあります。また、在宅介護のための福祉用具のレンタルも可能となっています。

訪問型サービス

介護予防訪問介護

介護予防訪問介護とは、ヘルパーステーションなどから介護福祉士、ヘルパーが派遣され、ご自宅で要支援者に対する健康チェックや必要なケアサポートを行うサービスです。

介護予防サービスの目的は身体機能の維持や要介護状態への進行を予防することであり、介護スタッフ支援を受けながら生活面、健康面の機能維持を図りたい人には最適なサービスだといえるでしょう。

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーションとは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職が居宅を訪問し、心身機能の維持回復・日常生活の自立支援を目的として実施するリハビリテーションサービスです。

対象は居宅で生活を送る要支援認定を受けた方で、加えて主治医が利用者の病状が安定していてサービスの利用が必要であると判断した場合にのみ利用できます。このサービスでは移動・入浴などの日常生活の訓練や就労訓練などが行えます。

介護予防居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導とは、医師や歯科医師、薬剤師などが何らかの理由で通院できない要支援認定者に対し、居宅に訪問したうえで療養上欠かせない管理や指導を実施するサービスです。居宅で日常生活を送る要支援認定された方のみがこのサービスを受けられます。

このサービスでは、医師や歯科医師から療養に関する指導を受けたり、薬剤師から服薬指導を受けたりすることが可能です。ただし、管理指導者や同一建物居住者(同じ建物で介護予防居宅療養管理指導を受けている方)の人数によって利用料金が大きく異なるため注意が必要です。

通所サービス

要支援1の方が利用することが出来る介護保険サービスには、デイサービスのように事業所に通うタイプのサービスもあります。外出機会を増やすことで一人暮らしの寂しさなどを解消することが出来ると言えるでしょう。

介護予防通所介護(デイサービス)

介護予防通所介護(デイサービス)とは、送迎付きの日帰り施設です。介護予防を目的として利用します。一般的には要介護の方と一緒に、食事、介護予防のためのリハビリ(自立訓練)、認知症予防のための活動をします。

要支援の方に入浴サービスを提供している施設もありますが、施設での入浴は“自宅で入浴できるようになるため”に行われるものですから、お一人で入浴できる方の利用を制限している施設も少なくありません。

介護予防通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)とは、介護予防を目的として一定期間病院や診療所、介護老人保健施設などへ通い、リハビリテーションを受けられる介護サービスです。このサービスを利用するには、要支援認定に加えて居宅で生活を送る必要があります。

このサービスでは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによる機能維持・回復訓練や日常生活訓練を受けられます。

身体機能の低下などに対してご家族が不安を感じているようであれば、介護予防通所リハビリテーションの利用を検討してみましょう。

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能旗居宅介護は、家庭的な環境下で地域住民と交流しつつ日常生活動作の支援や機能訓練が受けられるサービスを指します。利用者の自立した生活の維持や向上を目指しています。

自宅で生活をしながら通いでサービスを受けることを原則としつつ、宿泊や訪問サービスをうまく組合せながらサポートを行うのが本サービスの特徴です。

短期入所サービス

要支援1の方が利用することが出来る介護予防サービスには、ショートステイという形で施設に短期間入所することが出来るサービスもあります。

介護予防短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護とは、さまざまな事情で一定期間自宅での介護ができない場合に利用できるサービスです。このサービスを利用すると、医療機関へ入所して医師や看護師の管理のもとで生活を送ることになります。

短期サービスであるため、連続して利用できるのは最大30日間までです。仮に、31日以上介護サービスを受ける場合、保険適用されず料金を全額自己負担する必要があるため気をつけてください。

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)は、何らかの事情で一定期間自宅での介護が難しい場合に利用できます。一定期間を特別介護老人ホームや老人短期入所施設へ入所して過ごし、日常生活を送るうえで必要なさまざまな機能の取得や介護ケアを受けられる介護サービスです。ほかの施設の退院後に入居できる施設が見つからない場合や冠婚葬祭で介護者が不在となる場合、介護者の休息が必要な場合などに活用できます。

ただし、先ほど解説した介護予防短期入所療養介護と同様に、連続して利用できるのは30日までであるため注意が必要です。

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護とは、要支援認定を受けた軽度の認知症である方に対して実施される日帰り型の通所サービスです。介護予防を目的とし、健康チェックや食事の提供、入浴・排泄の介助などを受けられるほか、簡単な機能訓練サービスやレクレーションに取り組める施設もあります。

自宅に引きこもることで生じる運動不足や認知症症状の進行を予防し、心身機能の維持やご家族の介護負担の軽減も期待できるサービスです。

福祉用具のレンタル・購入

要支援の認定を受けている場合、介護保険を利用して福祉用具のレンタル・購入をすることが可能です。

介護保険を利用して購入・レンタルできる福祉用具は以下の通りです。

- 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)

- スロープ(取り付けに際し工事を伴わないもの)

- 歩行器

- 歩行補助杖

- 自動排せつ処理装置

なお、介護保険を利用した福祉用具の購入やレンタルは要介護度によって適用対象が異なり、要支援では車椅子や介護ベッドの購入やレンタルに介護保険は適用されないため注意が必要です。

また、要支援1と要支援2では介護保険の月額支給限度額が倍近く異なるため、レンタルの場合は要支援1よりも要支援2の方が多くの用具を組み合わせて使いやすくなります。

| 項目 | 要支援1 | 要支援2 | 違いのポイント |

|---|---|---|---|

| 対象サービス | 介護予防福祉用具貸与・購入 | 同左 | 制度上は同じサービス体系 |

| 利用できる用具の種類 | 同じ(※前述) | 同じ | 原則、対象品目に違いはない |

| 支給限度額 | 月5,003単位 | 月10,473単位 | → 要支援2の方が多くの用具を組み合わせて使いやすい |

要支援では、レンタルだけでなく福祉用具の購入にも介護保険を適用できます。要支援1・2は1年間で約1年間で10万円(税込)を上限に利用できます。適用となる福祉用具は以下となります。

- 腰掛便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部品

- 排泄予測支援機器

- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すりなど)

- 簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具

これらの9割(自己負担1割の場合)は介護保険から給付され、この10万円購入枠は、要支援1・2ともにレンタルとは別枠で利用することが可能です。

要支援1・要支援2の方が一人暮らしをする際に家族がすべきこと

要支援の方が一人暮らしをする場合、ご家族の方も可能な限りサポートする必要があります。

介護保険サービスは日常生活の援助や医療ケア、リハビリなどの多くのサービスを提供しているため、一人暮らしを支えることは可能ですが、ご家族の方にしかできないことも多く存在します。

頻繁に連絡する

要支援の方が一人暮らしをする場合、ご家族の方は頻繁に連絡することをおすすめします。

離れて暮らしているとどうしても心身の変化等に気付くことができないものですが、高齢者の方は老化の影響で身体状況が急変しやすくなっています。例えば、1か月間連絡を取らずにいたら、会った時に認知症の症状が見られたというケースも決してない話ではありません。

このような事態を避けるためにも、通うのが難しい場合はまめな連絡を心掛け、些細な変化に気付けるよう努めましょう。

容態が悪化した際の想定をしておく

ご家族の方は、ご本人の容態が悪化した際の想定をしておくことが重要です。

現在は一人暮らしを継続することができていても、老化による身体の衰えや認知機能の低下などにより要介護度が上がっていくことも考えられます。要介護度が上がっていくにつれ、当然一人暮らしを続けるのは困難になっていくため、「施設への入所」「同居し在宅で介護をする」等の選択をする必要があります。

ですが、いざ一人暮らしができなくなった際に対応が遅れてしまうと、必要なサービスを受けられないなど、生活そのものが困難になってしまいます。

そのような事態を避けるためにも、一人暮らしを続けることができている今のうちから、今後の検討をする必要があると言えます。

施設への入所を検討したいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要支援1・要支援2で入所可能な施設

ここまで、要支援の方の一人暮らしに関することを紹介してきましたが、施設への入所も選択肢の1つです。

施設へ入所すれば、生活援助や見守り等のサービスが受けられるため、前述のようなリスクは限りなくゼロになります。

入所条件が要介護3以上の特養(特別養護老人ホーム)等への入所は不可能ですが、要支援の方でも入所可能な施設は以下の通り多く存在します。

※スクロールできます→

| 施設種別 | 要支援での入居可否 | 特徴 |

|---|---|---|

| 住宅型有料老人ホーム | ◯ 入居可能 | 要支援〜要介護まで対応・介護サービスは外部利用・自由度が高く、自立生活寄り |

| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | ◯ 入居可能 | 原則60歳以上か要支援以上・見守り+生活支援中心・自由な暮らしが可能 |

| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | ◯ 入居可能 | 自立〜要支援の人が対象・公的運営が中心で費用が安め・所得制限あり |

| 養護老人ホーム(措置施設) | ◯ 条件付き可 | 経済的・生活困窮者向け・要支援でも自治体判断で入所可 |

| グループホーム(認知症対応型) | △ ※要支援2以上かつ認知症 | 要支援2から可・認知症が診断されていれば入所可・少人数制・家庭的なケア |

| 介護付き有料老人ホーム | ✕※施設によっては可能な場合も | 24時間介護スタッフが常駐・入居後の介護度が重くなっても対応可能 |

| 特別養護老人ホーム(特養) | ✕ 原則不可(要介護3以上) | 待機者が多く、要支援者は基本的に入居不可 |

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、主に自立・要支援の要介護が低い方を対象とした老人ホームになります。

介護付き有料老人ホームと異なる点としては、介護サービスが施設のサービス内容に含まれていない点が挙げられます。

住宅型有料老人ホームのサービスは食事の提供や掃除・洗濯等の家事サービス、見守り等が中心であり、介護サービスを受けたい場合は外部サービスを利用する必要があります。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

サ高住とは、介護福祉士や社会福祉士などの職員による安否確認や生活相談サービスを受けることができる高齢者専門のバリアフリー賃貸住宅です。

サ高住には、一般型(自立・支援型)と介護型の2つの種類があります。2つの違いは24時間体制の介護サービスの提供の有無になります。

一般型のサ高住では「安否確認」「生活相談」サービスのみ提供されており、介護サービスは必要に応じて外部の介護事業者と入居者が個人で契約する形になります。

サ高住への入居を検討している方は、介護サービスの必要性を考慮したうえで施設を選択するようにしましょう。

ケアハウス(自立型)

要支援の方であれば、自立型のケアハウスに入所することが可能です。

自立型のケアハウスとは、家族の援助が難しく自立生活に不安がある人に向けた介護施設になります。

主に社会福祉法人や医療法人が運営している施設であり、他の介護施設や有料老人ホームより比較的安価な費用で入所することができます。

受けられるサービスとしては、食事・掃除・洗濯等の生活援助が主であり、介護サービスは提供していないため、必要に応じて外部の介護事業者と契約する必要があります。

費用面の悩みから施設への入所を躊躇っている方は、比較的安価な費用で入所可能なケアハウスを検討してみるといいでしょう。

養護老人ホーム

養護老人ホームは、環境上または経済的な理由により自宅での生活が困難な高齢者の「養護」を目的とする施設になります。そのため、基本的に介護サービスはありません。もし支援が必要な場合は、ほかの介護サービスを別途契約する必要があります。

このような条件を満たしている場合、管理する自治体の判断によって要支援の方の入所が可能となる場合があります。しかし、お住まいの市区町村によっては入所を断られるケースや、入所しても退所を迫られるケースも多いため、退去後の生活方法wお予め考えておく必要があります。

グループホーム

グループホームとは、認知症の症状が見られる方を対象とした、5~9人の少人数からなる共同住宅の形態でケアサービスを提供する施設となっています。

認知症の進行を抑えること、また生活機能の維持を目的とした施設であり、入居者同士の関りが深く慣れ親しんだ環境を作りやすいことから、認知症の改善につながる可能性が期待されています。

グループホームでは、「入浴・排せつ・食事等の介助」「その他の日常生活上の援助」「リハビリ」等のサービスを受けることができます。

認知症ケアはもちろん、日常生活を送るうえで必要なサービスも受けることができるため、安心して入居できる施設と言えるでしょう。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、原則として要介護1以上の認定を受けた方が対象となる施設です。そのため、要支援1・要支援2の方は、基本的には入居の対象外とされています。

ただし、施設によっては、要支援者の受け入れに柔軟に対応している場合もあります。たとえば、要支援の方でも将来的な介護ニーズを見越して早めに入居したい、または家族の事情により在宅生活が困難といった事情がある場合には、施設の判断で特例的に入居が認められるケースもあります。

まとめ

要支援1・要支援2の方の一人暮らしに関することや、入所可能な施設について紹介してきました。

要支援1・2の方であれば、介護保険サービスの適切な利用やご家族のサポートによって、一人暮らしを継続することは可能ですが、認知症の進行や怪我等のリスクはあります。

一人暮らしを続けることがどうしても不安だと感じる場合は、ご本人の意思を尊重したうえで、施設へ入所してもらうのも1つの選択肢です。

ご本人やご家族の方にとって、適切なかたちが見つかるといいですね。