何らかの事情で生活保護を受けている世帯のうち、56%(令和4年3月現在)は高齢者が占めています。

金銭的に余裕がない状況で、介護に対する不安を抱える方も多いです。

「生活保護を受けても、介護保険料は自費で納めなければならないの?」

「保護費の受給中は、介護サービスは利用できるのだろうか…」

そんなお悩みを抱える方々のために、今回は生活保護を受けた場合、介護保険料は自費になるのか、介護サービスは利用できるかなど、生活保護と介護保険の関係について詳しく解説していきます。

生活保護を受けても介護保険料は自費?

生活保護を受けた場合、介護保険料を自費で納める必要はありません。

40歳~64歳の方は、支払う必要自体がなくなります。

65歳以上の方は、形としては自治体に介護保険料を納める必要はありますが、その金額だけ生活保護費が上乗せして支給されます。

上乗せされた生活保護費から介護保険料を支払うことができるため、実質的な負担はゼロとなります。

したがって、生活保護の受給者は年齢に関わらず、介護保険料を自費で支払うことはありません。

次項では、実際の納付方法や介護保険の仕組み、その他の注意事項などについて解説します。

納付の方法は年齢区分によって異なる

介護保険とは、40歳になったときに強制的に加入する公的保険制度のことで、介護が必要になったときに介護サービスを1~3割の自己負担で利用することができる制度です。

介護保険には2つの区分があり、65歳以上の人は第一号被保険者、40歳~64歳までの人は第二号被保険者に分類されています。

通常の場合と生活保護を受けた場合で、介護保険料の支払い方法は以下のように違います。

| 年齢 | 生活保護を受給しているか | 保険料の支払い方法 |

| 40歳~64歳(第二号被保険者) | 生活保護受給の場合 | 納付の必要なし |

| 通常の場合 | 国民健康保険、社会保険に介護保険料を上乗せして払う | |

| 65歳以上(第一号被保険者) | 生活保護受給の場合 | 生活保護費の「生活扶助」に介護保険料が上乗せされたうえで天引き(実質自己負担なし) |

| 通常の場合 | 年金から天引きされる |

通常の場合、介護保険料は、健康保険料や社会保険料に上乗せする形で徴収されています。

しかし、生活保護を受けた場合は健康保険制度を脱退することになるため、通常の支払いとは違った方法で納付することになります。

まず40~64歳の生活保護受給者は、健康保険料を支払うことがなくなるので、介護保険料についても支払う必要がなくなります。

65歳以上の生活保護受給者は介護保険の第一被保険者となるため、介護保険料の支払いが発生します。

しかし、生活保護費の「生活扶助」に必要な保険料が足されたうえで年金から天引きされるため、最終的な自己負担額はゼロとなります。

納付の方法としては、福祉事務所が年金を天引きし、市区町村に納付する「代理納付」を行う形となるため、自身で何か納付の手続きをする必要はないので、理解しておきましょう。

以上より、生活保護を受けた場合は受給者の年齢に関わらず、介護保険料を自費で納める必要がないことが分かります。

場合によっては現金納付の必要もある

生活保護の受給が始まってしばらくは、介護保険料の上乗せ分が現金で支給されるため、天引きでの納付ができません。

したがって、現金で納付が必要になるケースもあるため、注意しましょう。

特別養護老人法務などの施設に入居している場合は、基本的に福祉事務所が代理納付をしてくれます。

しかし、本人の住民票の住所と施設の住所が異なる場合は、本人や家族が現金を持って介護保険料の支払いをするか、口座振替でしはらわなければなりません。

これは「住所地特例」という制度によるもので、介護保険の被保険者が他の市町村にある特養や老健、介護付有料老人ホームなどに入所して住所を移したとしても、その自治体の介護保険の負担が重くならないようにするために、入所前の市町村が被保険者になるからです。

医療が必要になった場合は?

生活保護受給者は、健康保険制度から脱退することになるため、健康保険の適用を受けることはできません。

しかし、けがや病気になった場合でも、生活保護費の「医療扶助」が支給されるため、自己負担ゼロで医療サービスを受けることができます。

医療扶助を受けるためには、病院を受診する前に生活保護の担当課に出向き、医療券を受け取ってから受診るのが原則ですが、急病などの場合は先に受診することもできます。

「無保険」の状態でも、日常生活の上の健康が保障されていますので、ご安心ください。

医療扶助は生活保護の一種なので、生活保護が開始した場合は利用方法などを担当課によく確認してみましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

生活保護で受けられる扶助内容や金額に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事

高齢者は生活保護が受けられる?申請条件や金額について解説カテゴリ:介護に関するトピック更新日:2024-06-21

高齢者は生活保護が受けられる?申請条件や金額について解説カテゴリ:介護に関するトピック更新日:2024-06-21

生活保護を受けると介護サービスの利用料は自費?

前項では、生活保護を受けた場合に介護保険料を自費で納める必要がなくなることを解説しました。

本項では、老人ホームへの入居をはじめ介護サービスを利用する際の費用は自己負担となるのかについて詳しく解説します。

介護サービスの利用料も実質無料となる

生活保護の受給者で要支援や要介護の認定を受けている方は、介護サービスの利用料も自費で払う必要がありません。

生活保護費のなかの「介護扶助」から必要なサービス利用で発生する費用は賄われ、介護保険の給付範囲内であれば、自己負担ゼロで介護サービスを受けることができるのです。

しかし、生活保護を受けたらすべてのサービスが制限なく利用できるというわけではありません。

あくまで利用できるのは、指定の介護支援事業者が作成する計画書に基づく介護サービスのみとなるので注意しておきましょう。

全額自己負担のサービスは支払いが発生する

当然ですが、最初から介護保険の適応対象となっておらず全額自己負担とされているサービスには自費での支払いが発生します。

自費での支払いが発生するサービスとしては、以下のようなものが挙げられます。

- デイサービスの食事

- 施設見学の際の食事

- 散歩や趣味のための外出介助

- 金銭の管理や契約書の記入などの手伝い

生活保護は健康で文化的な生活を保障するための最後の手段です。

前述のとおり、利用できるのは介護支援事業者によって必要だと判断された介護サービスのみとなることを理解しておきましょう。

40歳~64歳で介護サービスが必要となるときは?

要支援や要介護認定の対象となるのは、原則65歳以上で日常的な生活が困難と判断された方となっています。

しかし、例外として40歳~64歳の方でも特定の疾病を抱えている方は要介護認定の対象となり自己負担ゼロで介護サービスを受けることが可能です。

特定の疾病とは次の通りです。

- がん(主に末期)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第二号被保険者ではなく「みなし二号」と分類される

本来なら40歳以上で64歳までの人は第二号被保険者に分類されますが、生活保護受給者の場合はこの分類にはなりません。

生活保護を受けることにより、健康保険を脱退し、介護保険料を納めることなくなったためです。

しかし、上の特定の疾病を抱えている場合などは、介護保険上の分類が必要となるため、「みなし二号」という扱いになることを理解しておきましょう。

「みなし二号」とはその名の通り、第二号被保険者と同じとみなされる分類です。

また前述のとおり「みなし二号」の方が介護サービスを利用する場合も、生活保護の介護扶助によって費用の全額が支給されるため、自己負担はありません。

生活保護でも介護施設に入居できる?

生活保護を受けていたとしても、入居できる介護施設は存在します。

介護施設への入居条件はさまざまありますが、年齢や要介護度など、本人の身体的状態が要件となっていることがほとんどです。

したがって、上記のような条件さえクリアしてしまえば入居が可能となっている場合があります。

しかし、施設によっては「生活保護受給者や重度の認知症の方の入居は不可」という条件を設定しているケースもあるため、注意が必要です。

次項では、生活保護を受けている方へおすすめの介護施設を紹介します。

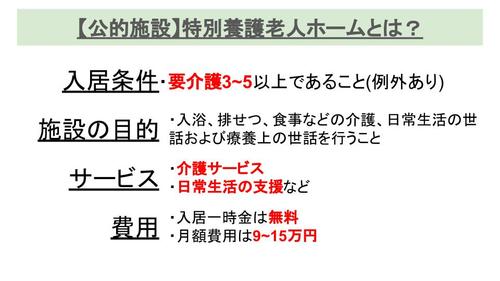

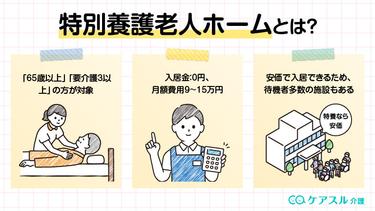

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、主に要介護3以上の方が入所の対象となる介護施設です。

国からの補助金により費用が安いことや、介護サービスが充実しており、終身に渡って利用することができる点が特徴として挙げられます。

常勤の医師はいないため、日常的に高度な医療ケアを受けることはできませんが、長期にわたって手厚い介護サービスを受けられることは大きなメリットと言えるでしょう。また、生活保護者はユニット型個室などの個室に入所することはできず、特養の場合は多床室への入所になります。

ただし、恵まれた環境である分だけ人気が高く、施設によっては入居待ちがあることも多々あります。

都心ではなく地方部であれば、入居待ちがなく入所できる場合もあるため、立地にこだわりが無い場合は地方の特別養護老人ホームも選択肢に入れてみることも大切です。

特別養護老人ホームについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

関連記事

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2025-08-06

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2025-08-06

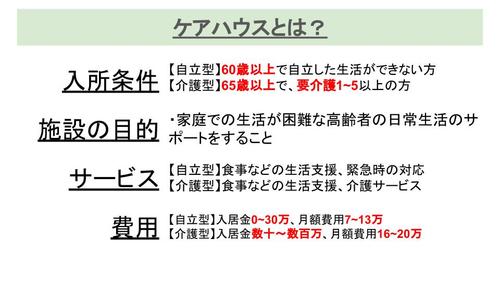

ケアハウス

ケアハウスは、建設する際に国などからの補助金を受けて建てていることが多く、ランニングコストに対しても自治体からの助成金が出ている施設です。そのため、公的施設に分類されると思われがちですが、運営しているのは社会福祉法人や医療法人などの民間法人になります。

ケアハウスには食事や洗濯・家事などの生活支援を受けられる「自立型ケアハウス」と、24時間体制で介護サービスを受けられる「介護型ケアハウス」が存在します。

どちらのタイプでも料金が安いことや、居室は基本的に個室が用意されておりプライベートな時間を確保しながら暮らせることはメリットと言えるでしょう。

また、季節のイベントやレクリエーションも充実しており入所者同士の交流がさかんな点も魅力です。

そのほか、自立型ケアハウスは介護サービスの提供はなく、食事や洗濯などの生活支援にとどまります。自立型ケアハウスでも、入所後に介護が必要になった場合、外部の事業者と契約して介護を受けることも可能ですが、要介護3くらいになると、対処を促される可能性があります。自立型ケアハウスは、あくまでも介護を必要としない高齢者の住まいであるからです。

なお数は非常に少ないですが、自立型ケアハウスと介護型ケアハウスを併設している混合型ケアハウスもあります。このようなタイプのケアハウスであれば、自立しているときは自立型に入居し、介護が必要になったら介護型ケアハウスに移り住むことも可能です。

関連記事

ケアハウスはどんな施設?メリットや入居方法・費用も解説カテゴリ:ケアハウス更新日:2025-09-11

ケアハウスはどんな施設?メリットや入居方法・費用も解説カテゴリ:ケアハウス更新日:2025-09-11

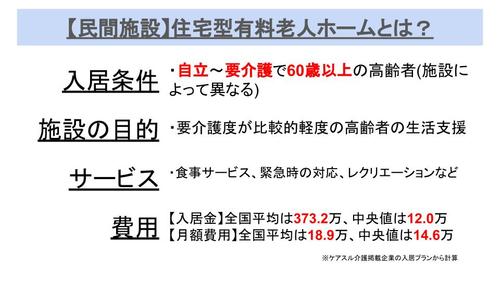

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、民間によって運営されている施設で、自立~要介護の認定を受けた方まで幅広い身体状況の方の入居に対応しています。

民間の施設の場合、生活保護の受給者が入居できるかは施設の価格によって異なることが多いため、よく確認してみることが大切です。

住宅型有料老人ホームは、建物がバリアフリー化されており高齢者や要支援者、要介護者でも住みやすい環境が整っていることが魅力です。フロント機能があって、生活相談などのサービスも受けられるのが一般的です。

しかし、一般的に介護や医療などのサービスは行っていないので外部の事業者を利用することになります。

利用できる介護サービスは訪問介護などがメインとなり、要介護度が上がると住み続けることは難しいため、注意しておきましょう。

住宅型有料老人ホームについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事

住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴、かかる費用や問題点なども解説カテゴリ:住宅型有料老人ホーム更新日:2025-08-05

住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴、かかる費用や問題点なども解説カテゴリ:住宅型有料老人ホーム更新日:2025-08-05

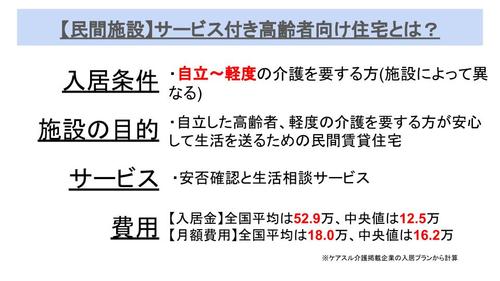

サービス付き高齢者住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、民間が運営する老人ホームで自立~要介護の認定を受けた方まで幅広い身体状況の方の入居に対応しています。

自宅のように自由度度の高い環境を備えていながら、定期的な安否確認や生活相談などのサービスを受けられることは大きなメリットと言えるでしょう。

しかし住宅型有料老人ホームと同様に、基本的に介護サービスは行っておらず外部の事業者を利用することになります。

介護度が上がっても住み続けることはできますが、元気な入居者が多いため、住み心地としては良くないと感じる可能性があります。

いずれにしてもサービス付き高齢者向け住宅は、自立した生活ができる人向けの施設であることを覚えておきましょう。

生活保護の方が入居できる介護施設をすぐに探したいという方はケアスル介護がおすすめです。

入居相談員にその場で条件に合った施設を提案してもらえるので、生活保護の方でも入れる施設をすぐに見つけられます。

見学予約から日程調整まで全て無料で代行しているので、スムーズに探したいという方はぜひ利用してみてください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

生活保護を受けると介護保険料を自費で負担する必要はなくなります。

40歳~64歳の方は生活保護の受給に伴う健康保険制度の脱退により、支払う必要自体がなくなります。

65歳以上の方は自治体に介護保険料を納める必要はありますが、その金額だけ生活保護費が上乗せして支給されますので、実質的な負担はありません。

介護サービスの利用料に関しても、生活保護費のなかの「介護扶助」が支給されることにより、自己負担で費用を払う必要はなくなります。

ただし、利用できるサービスは指定の介護支援事業者が作成する計画書に基づく介護サービスのみとなります。

計画書で定められた範囲外のサービスや、最初から介護保険の適応対象となっておらず全額自己負担とされているサービスには自費での支払いが発生するため注意しましょう。

生活保護を受けた場合、介護保険料を自費で納める必要はありません。40歳~64歳の方は、支払う必要自体がなくなります。65歳以上の方は、依然として国や自治体に介護保険料を納める必要はありますが、その金額だけ生活保護費が上乗せして支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。

生活保護を受給者で要支援・要介護の認定を受けている方は、介護サービスの利用料も自費で払う必要がありません。生活保護費のなかの「介護扶助」から必要なサービス利用で発生する費用は賄われ、自己負担ゼロで介護サービスを受けることができるのです。詳しくはこちらをご覧ください。