「適量の飲酒」は私たちの生活に豊かさとリラックス効果を与えると同時に、冠婚葬祭やお祝い行事など社会的な役割を担っています。

一方で、「不適切な飲酒」は本人の健康を害するだけでなく、家族や周囲の人々にも大きな影響を与え、アルコール依存症、飲酒運転、金銭問題、暴力、自殺など様々な社会問題を引き起こす可能性があります。

居宅介護現場において、介護支援専門員に対して全国調査1)を実施したところ、担当している男性では8.0%、女性では0.8%でアルコール問題が明らかにあるか疑われるという結果で、介護者のアルコール関連問題も0.93%に認められたことが報告されています。

また、65歳以上の男性の31.2%が毎日飲酒しており、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は男性14.7%、女性8.9%という報告2)もあり、高齢者のアルコール関連問題の更なる増加が懸念されます。

特に高齢者は、身体機能の低下に伴い、若年者と同じ飲酒量であってもアルコール血中濃度が高くなるため、さまざまな影響が現れやすいと言われています3)。

在宅高齢者のアルコール関連問題は深刻化するまで顕在化が難しいため、居宅介護支援に携わる医療者も対応に苦慮している実情が明らかになっています。

佐賀大学 医学部 看護学科 統合基礎看護学講座 精神看護学領域

看護師/保健師/Ph.D.

日本看護科学学会代議員、日本精神保健看護学会代議員 等

看護師、保健師資格を取得し、大学病院で看護師として勤務後、大学教員として看護教育に携わる。

主に、アルコール健康障害対策における節酒支援、地域で生活する認知症者のニーズに対応したケア開発、看護職者のメンタルヘルスに関する研究に取り組んでいる。

国内外の共同研究者や医療機関と連携しながら調査研究を行い、科学的根拠に基づいた倫理的視点を重視した精神看護ケアの提供や多職種協働によるケアシステム構築を通して精神看護学の発展に寄与することを目指している。

1)アルコール関連問題について

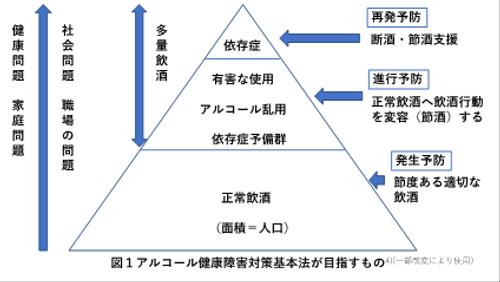

アルコールに関連する問題の全てを、アルコール関連問題と呼んでいます。図14)のように、通常は飲酒量が増えるにしたがって、さまざまな問題の数と重症度は増えます。

多量飲酒とは、1日平均60g以上(ビールは1500ml以上、日本酒は3合以上)の飲酒です。アルコール関連問題の多くは、この多量飲酒者が引き起こしていると考えられています5)。高齢者の飲酒問題は、少量の飲酒でも血中濃度が上昇しやすいため、本人はそれほど飲酒量が多くないと思っていることや、高齢者にはアルコール依存症は少ないという医療者の思い込みから見過ごされることがあります3)。

アルコール依存症は「否認の病」と言われ、「自分はアルコール依存症ではない」「酒を飲むことで問題はあるが、やめようと思えばいつでもやめられる」と問題を実際よりも軽く考え、飲酒問題を解決しようとせず受診につながりにくいことが指摘されています6)。

否認は、自分が深刻な状況にあるということから身を守るための心理的な防衛規制の一種と考えられています。まずは否認を克服すること、つまり「飲酒」が問題ではなく、「自分自身」に問題があることを認めることが依存症の回復のプロセスそのものであると言われています。

2)高齢者のアルコール関連問題による身体への影響

代表的なものとしては、脂肪肝、アルコール性肝炎、肝硬変などの肝臓障害があります。その他にも、胃や十二指腸の障害、膵臓障害、中枢神経系の障害など、さまざまな身体合併症の原因や生活習慣病を悪化させる原因となります7)。つまり、本人の健康寿命に大きな影響を及ぼします。具体的には、認知症発症、脳血管障害、転倒に伴う骨折、熱中症などのリスクを大きく高めることにつながります。

また、多量飲酒は虚弱(フレイル)を促進する因子であることが明らかになっています8)。高齢者が多量飲酒を継続することは、アルコール依存症の発症だけではなく、さまざまな健康障害を引き起こす可能性が高いことを自覚することが重要です。

3)高齢者のアルコール関連問題による心理面への影響

高齢者の「うつ病」と「自殺」と「飲酒」には非常に密接な関係があると言われています9)。高齢者は病気の罹患や配偶者との死別、退職などによる役割の喪失から、「うつ病」と「多量飲酒」を同時に生じやすい。例えば、妻(夫)を亡くした高齢者が抑うつ症状となり、そのストレスを解消するため飲酒を続けると、一時的に現実を逃避し気分の落ち込みや将来への不安がなくなったような気持ちになります。

このような気持ちを体験すると、さらに飲酒を継続し飲酒量が増すという悪循環を招くことになります。飲酒量が増すことによって、アルコールの薬理作用による抑うつ症状の悪化、飲酒が原因で生じる経済的問題や周囲との人間関係の悪化が重なり合い、自殺リスクを高めるという負の連鎖を生じることになります。

4)高齢者のアルコール関連問題への取り組み

厚生労働省(2013)は健康日本21(第二次)において、節酒(節度ある適度な飲酒)という目標を掲げ、1日当たりの適正飲酒量を定めています。かつてはアルコール依存症の治療目標は断酒一辺倒でしたが、節酒を目指す支援技法や減酒外来が増加しています。アルコール依存症の診断基準は表114)をご参照ください。

私たちの研究チームにおける研究成果10)11)として、アルコール関連問題を抱える高齢者に対して、飲酒の意思の尊重や飲酒以外の問題からまずはアプローチするというハームリダクションによる支援の重要性が明らかになりました。ハームリダクションとは、当初は薬物使用者に対して用いられた概念ですが、現在はアルコール関連問題に対しても取り入れられています。「無理に飲酒を止めるのではなく、飲酒によって生じる危害を減らす」ことを重視するという考え方です。つまり、飲酒をやめさせるのではなく、飲酒によって生じた二次的な被害や飲酒量の低減を進めることで「生活・生きることへの支援を行う」ことを重視します12)。

高齢者は退職や配偶者の死などによる環境の変化や地域社会との関わりの希薄化によって、「寂しいから」「することがないから」といった理由で飲酒するケースは少なくありません。そのため、高齢者の飲酒問題に関して支援を行ううえで、適度な運動、バランスの取れた食事といった生き生きとしたライフスタイル維持の観点13)や孤立への支援10)11)が重要です。

表1 アルコール依存症の診断基準(WHOによるICD-10)14)

| 以下の6項目のうち、過去1年間に3項目以上が同時に1ヶ月以上続いたか、または繰り返し出現した場合にアルコール依存症と診断されます。 |

| ① | 飲酒したいという強い欲望あるいは切迫感 |

| ② | 飲酒行動(開始、終了、量の調節)を制御することが困難 |

| ③ | 断酒や節酒による離脱症状の出現、離脱症状の回復・軽減のために飲酒する |

| ④ | 当初得られた酩酊効果を得るために飲酒量が増加する |

| ⑤ | 飲酒のために本来の生活を犠牲にする、飲酒に関係した行為やアルコールの影響からの回復に費やす時間が増加する |

| ⑥ | 心身に問題が生じているにもかかわらず飲酒を続ける |

引用・参考文献

1)杠岳文:アルコール依存症の早期介入から回復支援に至る切れ目のない支援体制整備のための研究,厚生労働科学研究費補助金, 令和3年度分担研究報告書.

2)厚生労働省(2016). 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/16.pdf(最終閲覧日:2024年5月1日)

3)木村充:高齢者と飲酒問題,高齢者のアルコール依存症への対応,医学のあゆみ,254(10),969-972.

4)岡﨑直人:定年後のアルコール依存症の増加と地域サポート,生活協同組合研究,6,11-20,2015.

5)稗田里香:アルコール依存症者のリカバリーを支援するソーシャルワーク理論生成研究:一般医療機関での実践を目指して,5-12,みらい,岐阜,2017.

6)厚生労働省e-ヘルスネット,アルコール依存症への対応

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-05-002.html

(最終閲覧日:2024年5月1日)

7)厚生労働省e-ヘルスネット,アルコールによる健康障害

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol-summaries/a-01

(最終閲覧日:2024年5月1日)

8)松井敏史,横山顕,松下幸生:アルコール関連の諸問題,日本老年医学学会雑誌,53,304-317,2016.

9)松本俊彦:アルコールとうつ・自殺・死のトライアングルを防ぐために,岩波ブックレットNo 897,2014.

10)古野貴臣,藤野成美,藤本裕二,古野望:アルコール関連問題を抱える独居高齢者への地域包括支援センターの支援とその困難,看護科学研究,21,10-17,2023.

11)古野貴臣,藤野成美,藤本裕二,古野望:アルコール関連問題を抱える独居高齢者へのハームリダクションによる支援の検討,日本アルコール関連問題学会雑誌,24(2),53-57,2023.

12)成瀬暢也:ハームリダクションアプローチ やめさせようとしない依存症治療の実践, 1-9,中外医学社,東京, 2019.

13)松井敏史,神﨑恒一,松下幸生:高齢者における飲酒コントロールと認知症予防,認知神経科学,16(1),9-17.DOI:10.11253/ninchishinkeikagaku,16.9,2014.

14)一般社団法人 日本アルコール・アディクション医学会 日本アルコール関連問題学会,新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドラインに基づいたアルコール依存症の診断治療の手引き

https://www.jmsaas.or.jp/wp-content/uploads/pdf/Guide-for-diagnosis-and-treatment-of-alcoholism201907.pdf

(最終閲覧日:2024年5月1日)