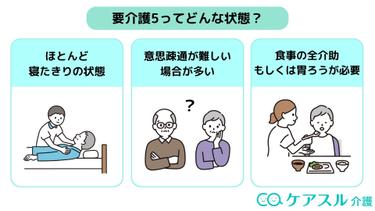

要介護5とは、要介護度の中で最も重度の認定段階であり、ほとんど寝たきりである、意思の疎通が難しいという状態になります。

そのような状態である要介護5ですが、要介護5の認定を受けた方でも一人暮らしをすることはできるのでしょうか。

本記事では、要介護5の方は一人暮らしできるのか、要介護5の方が一人暮らしをするリスクなどについて解説していきます。

要介護5の一人暮らしについてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

要介護5で一人暮らしはできる?

結論から言うと、要介護5で一人暮らしをするのは難しいと言えるでしょう。

前述のように、要介護5は要介護度のなかで最も重度の認定段階であり、日々の生活も寝たきりのようなかたちで自分でできることもほとんどありません。また、口腔機能や認知機能の低下から会話をするのも難しく意思の疎通ができないケースもあります。

要介護状態であっても介護保険サービスを活用しながら一人暮らしをしている方もいますが、要介護5の場合は1人ではできることがほとんどないため、サービスとサービスの合間の時間などは非常に危険な状況と言えます。

これらを踏まえると、要介護5で一人暮らしを継続するのは困難と言わざるを得ないでしょう。

要介護5で一人暮らしをしている人の割合

厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要介護5の認定を受けている人の内、単独世帯である世帯は約16.4%になります。

また、厚生労働省の統計では、要介護5の方の施設入居率は約44.4%となっています。

つまり、要介護5の方の約半数は施設に入居していないことになり、これを要介護5の認定を受けている単独世帯の方にも適用すると、要介護5の認定を受けた方のうち、一人暮らしをしている方は約9.2%ほどの割合となります。

あくまでも概算であるため正確な数値ではありませんが、要介護5の認定を受けた人の内、一人暮らしをしているのは10人に1人ほどであることが分かります。

多くの方は、施設に入居する、もしくは家族と同居し在宅介護を受けているという状況であるため、要介護5で一人暮らしを継続することの難しさが伺えます。

出典:e-Stat「令和元年度 国民生活基礎調査」

出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和5年3月審査分)結果の概要」

施設への入居を検討しているという方は、ケアスル 介護がおすすめです。

ケアスル 介護では、全国約5万件の施設から相談者様のご希望条件に合った施設をご紹介することが可能です。

施設情報を知りたいという方は、まずはケアスル 介護の無料相談を活用してみませんか?

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護5で一人暮らしをするリスク

要介護5で一人暮らしをする際にはさまざまなリスクや不安が付いて回ります。

本章では、要介護5で一人暮らしをするに直面する以下の3つのリスクについて解説します。

- 病気や怪我への対応が遅れる可能性がある

- 災害時の対応が難しい

- 寂しさから生きがいを感じにくい

それぞれのリスクについて詳しく触れていきます。

病気や怪我への対応が遅れる可能性がある

要介護5の方が一人暮らしをする際には、病気や怪我への対応が遅れる可能性があります。

というのも、要介護5になると、身体機能の低下による足腰の衰えや免疫力の低下などが顕著であるため、転倒などの怪我や病気などに見舞われるリスクが上がってしまいます。

同居状態であれば、怪我や病気といった有事の際に気付くことができるでしょうが、一人暮らしでは、要介護者本人が助けを求めることができない場合には発見が遅れてしまう可能性が高いです。また、怪我や病気の状態によっては、対応の遅れによりその後の生活に影響を与えかねません。

このように、要介護5の方の一人暮らしでは、怪我や病気への対応が送れる可能性があるため、把握しておくべきでしょう。

災害時の対応が困難

要介護5の方の一人暮らしでは、災害時の対応が困難であるというリスクが挙げられます。

平成26年度の「一人暮らし高齢者に関する意識調査」によると、日常生活に感じている不安のうち、「自然災害」が3位に挙がりました。

日本では毎年何らかの自然災害が起こっており、災害時要支援者の被災が問題になっています。そんな中、要介護5の方の一人暮らしでは、安否確認や避難のための情報伝達、避難所への移動などに大きな障害が想定されるため、対応の遅れから大きな事故に発展してしまう可能性も否めません。

このように、高齢者の一人暮らしでは災害時の対応に遅れてしまう可能性がある点を把握しておきましょう。

出典:内閣府「平成26年度 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果(全体版)」

寂しさから生きがいを感じにくい

要介護5の方の一人暮らしでは、寂しさから生きがいを感じにくいというリスクが挙げられます。

前述の内閣府の調査によると、一人暮らしの高齢者の日常会話の量に関する項目で、

- 一人暮らしの高齢者は「ほとんど毎日会話する」方の割合が54.3%、「ほとんど会話しない」方の割合が5.4%

- 同居世帯の高齢者は「ほとんど毎日会話する」方の割合が90%

という結果になっています。やはり、一人暮らし世帯の方で友人や地域の方との交流が少ないという方の場合は会話が少なくなるのも仕方がないと言えるでしょう。

1人での生活に慣れている方であれば問題ないかもしれませんが、急に一人暮らしが始まったという方は寂しさを感じることも少なくなく、生きがいを失ってしまうということもあるでしょう。

出典:内閣府「平成26年度 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果(全体版)」

要介護5の一人暮らしで家族が遠方からできること

要介護5の方が一人暮らしをしているときに遠方の家族ができることは何があるでしょうか。

ここでは、家族ができるサポートとして以下の3つについて紹介します。

- キーパーソンを決める

- 緊急時の対応を整えておく

- 離れた場所からでも見守れるデバイスなどの導入する

それぞれ詳しく触れていきます。

キーパーソンを決める

要介護5の方の一人暮らしのために家族ができることとして、ケアマネとのやり取りや介護方針の決定などを行うキーパーソンを決めることです。

というのも、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用するとなるとケアマネジャーとやり取りをしたり、場合によっては病院に駆けつけるということも少なくないでしょう。

そういった状況に備え、子どもや近隣に住んでいる親戚など、要介護者の状況をいち早くキャッチし対応できるキーパーソンを決める必要があると言えます。

緊急時の対応を整えておく

要介護5の認定を受けた方の一人暮らしは基本的に難しいですが、やむを得ない理由から一人暮らしが必要な場合は、容態の悪化や災害など、緊急時の対応を整えておくことが大切です。

容態が悪化した際の医療措置や、ヘルパーによる毎日の訪問サービスなどで、孤立しない環境を整えておく必要があるでしょう。

離れた場所からでも見守れるデバイスなどを導入する

要介護5の方の一人暮らしの際には、離れた場所からでも見守れるデバイスなどの導入を検討しましょう。

家の中の様子を確認したい場合はスマートカメラなどで確認できるほか、スマートリモコンなどを利用すれば部屋の温度を調整することもできます。

離れた場所からでも家族の安全性を保つことができるサービスはあるため、利用を検討してみるといいでしょう。

施設への入居を検討しているという方は、ケアスル 介護がおすすめです。

ケアスル 介護では、全国約5万件の施設から相談者様のご希望条件に合った施設をご紹介することが可能です。

施設情報を知りたいという方は、まずはケアスル 介護の無料相談を活用してみませんか?

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ

本記事では、要介護5の方の一人暮らしについて解説しました。

要介護5は最も重度の要介護度であり、自立してできることがほとんどなく、意思の疎通も難しいという状態であるため、一人暮らしをするというのは現実的ではないでしょう。

要介護高齢者の一人暮らしには、さまざまなリスクが付いて回るため、要介護者本人にとって適切な介護の方法を選択しましょう。