要介護1とは、要介護度の1つであり、認知機能の低下が見られ始め、部分的な介助が必要な状態です。

要介護1の状態でできることとできないことを正しく理解し、利用できるサービスは建設的に利用を検討していくことが大切です。

要介護1とは

要介護1とは、要介護認定における1つの認定段階を指します。

食事や排せつなどの身の回りのことは基本的には自分でこなせる一方で、日常生活の複雑な動作は難しく、認知能力や運動能力に一定の衰えが見られる認定段階とされています

全面的な介助は必要ありませんが、部分的な生活介助が必要な段階と言えるでしょう。

具体的には、以下のような身体状態であるとされています。

- 自分で服のボタンをはずすのに時間がかかってしまう

- 入浴する際に浴槽をまたぐのが難しい

- 理解力の低下が見られ、ひとりで買い物をするのが難しくなる

- 立ち上がる時に支えを必要とすることがある

また、2022年9月現在、要介護1の認定を受けた方は約145万人ほどおり、これは要介護認定を受けているうちの20.7%と最も多い割合となっています。

要介護1に認定されるには

要介護1に認定されるには、要介護認定時の判定基準の1つである要介護認定基準時間が「32分以上50分未満」であることが1つの条件として挙げられます。

要介護認定基準時間とは、以下の5つの介助や行為にかかる時間を指します。

- 直接生活介助:入浴・排せつ・食事などの介護

- 間接生活介助:洗濯・掃除などの家事援助

- 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末

- 機能訓練関連行為:歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練

- 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡(床ずれ)の処置といった診療の補助など

出典:厚生労働省「用語の説明」

また、要介護1の認定を受けるための条件の1つに「認知症の症状がⅡa以上であること」というものがあり、具体的には以下のような症状が見られる状態を指します。

- たびたび道に迷う

- 同じものを何個も買うなど買い物をすることが難しくなる

- 金銭管理が難しくなる

そのほか、要介護度の判定には主治医意見書の内容も踏まえられるため、こちらも併せて覚えておきましょう。

要介護1と要支援2の違い

要介護1と要支援2の違いは、認知症の有無と状態の急変リスクの2つになります。

要介護1と要支援2では、要介護認定基準時間に差はなく、身体状態についても同程度とされているため、同程度の状態および要介護認定基準時間の場合、認知症の有無もしくは状態の急変リスクという観点から、要介護1か要支援2か判定することとなります。

具体的には、「認知症の症状によって、日常生活において介助や見守りが必要な場合」または「認知症の症状はなくても、末期がんや進行性疾患の影響で半年以内に状態が急変する恐れがある場合」は、要介護1に認定されます。

よって、「認知症の症状によって介助や見守りが必要でない」「状態が急変する恐れがない場合」は、要支援2と認定されるでしょう。

要介護1と要支援2の身体状態に大きな差異は見られないため、認知症の症状や状態の急変リスクの2つを意識するといいでしょう。

参照:大阪府医師会 介護高齢者福祉委員会「主治医意見書「特記すべき事項」記入要点について」

要介護1と要介護2の違い

要介護1と要介護2の違いは、主に身体状態と介助時間の2つです。

身体状態については、要介護1は自立した入浴こそ難しいものの食事や排せつなどの動作は自分で行えるのに対し、要介護2ではそれらの生活動作を自立して行うことができず、介助が必要な状態となります。

それに伴い、要介護2の方が、見守りや介助を必要とする場面が多くなるため、介助時間が長くなる傾向にあります。

どちらの要介護度も、洗濯・掃除などの複雑な動作を伴う家事が行えない、認知機能に低下が見られるなどの点では共通しているため、要介護1や要介護2の状態の判断軸としては、入浴・排せつ・食事などの生活動作を自立して行えるかどうかという点に注目するといいでしょう。

認知症なら要介護1になる?

要介護1の認定を受ける方の多くは、認知症が原因であることが多いです。

そのため、日常生活の一部に介助が必要でかつ認知症を発症している場合は、要介護1の認定を受ける可能性が高いでしょう。

「要介護1で入れる施設を知りたい」「要介護認定を受けていないけれど、入れる施設があるか知りたい」という方はケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護なら、予算や要介護度など条件に合わせて、あなたに合った施設を入居相談員から教えてもらうことができます。

もちろん無料で相談できますので、介護施設を探しを妥協したくない方は一度ケアスル介護でおすすめの施設を聞いてみてはいかがでしょうか。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護1ではどんな生活になる?

前章では、要介護1の状態について解説しましたが、要介護1の認定を受けた方の生活・介護状況はどのようになるのでしょうか。

以下では、要介護1の方の生活や介護状況について解説していきます。

在宅介護か施設へ入居するか

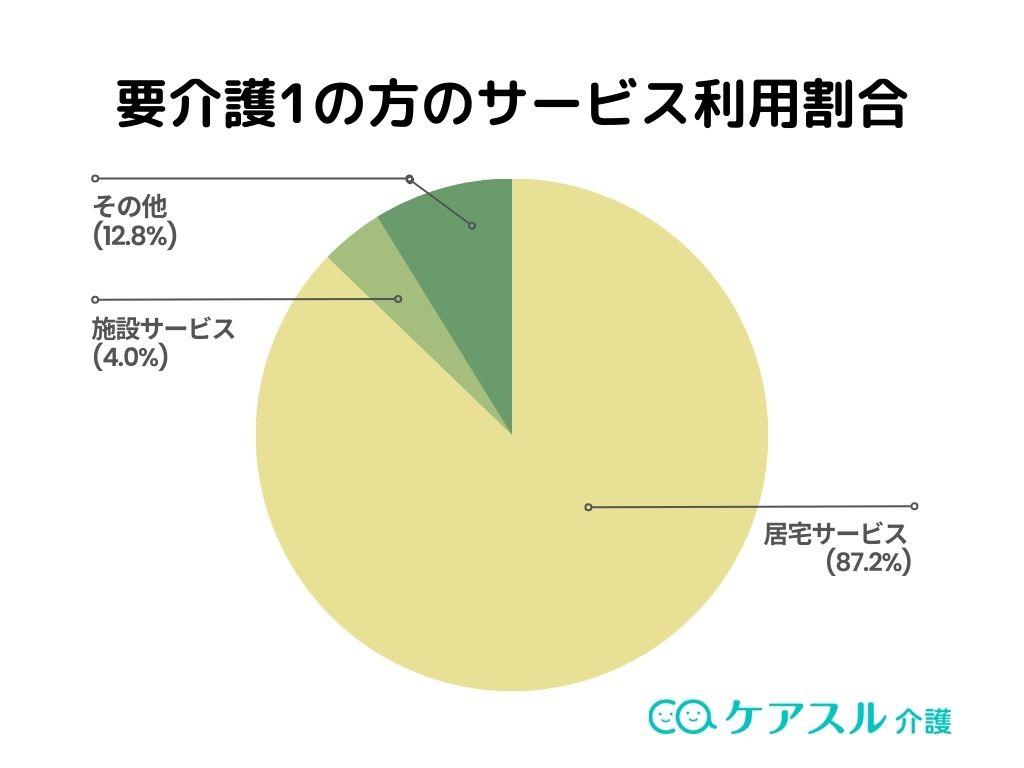

厚生労働省の調査によると、要介護1で居宅介護サービスを利用している方、施設サービスを利用している方の割合は以下の通りとなります。

出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和5年3月審査分)結果の概要」

上記の表から、要介護1の方は居宅サービスを利用している方が87.2%、施設サービスを利用している方はわずか4.0%しかいないことが分かります。

要介護1の方は、認知症の症状こそ見られるようになりますが、入浴や排せつ、食事などの生活動作は自立してできる場合も少なくないため、介護にかかる手間や時間なども考慮し在宅介護を継続される方が多いようです。

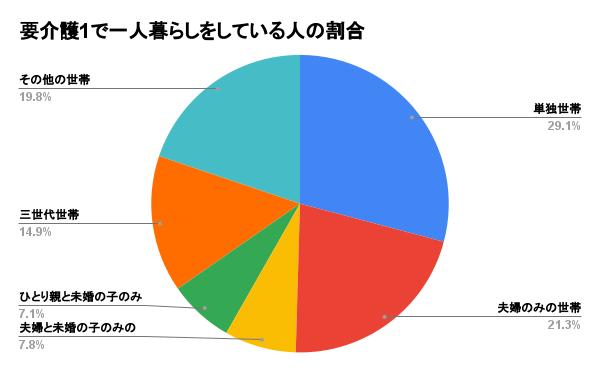

要介護1で一人暮らしはできる?

要介護1でも一人暮らしをすることは可能です。

実際、厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要介護1で一人暮らしをしている人の割合は全体の29.1%となっています。

つまり、要介護1の認定を受けた方の約4人に1人は一人暮らしをしているということになるため、一人暮らしをしている方は比較的多い、また一人暮らしをすることは可能と言えるでしょう。

とはいえ、要介護1は要支援と比べると、日常生活を送るうえで介護が必要な場面が増えるため、ご家族から介護を受けるか施設に入居した方が、安全に生活することができます。

ご本人の希望や身体状況・介護状況などを踏まえたうえで、納得のいくかたちの選択をするようにしましょう。

要介護1のサービス例

本章では、要介護1の方のサービス例をケースごとにご紹介します。

サービス例を把握することで、要介護1の認定を受けた後の介護保険サービスの利用も検討しやすくなるでしょう。

以下では、「在宅介護」「施設入居」「一人暮らし」の3つのケースに分けてサービス例を詳しくご紹介していきます。

在宅介護をする場合のサービス例

要介護1の認定段階であれば、まだ本格的な介護を必要としない状態であるため、在宅介護での生活を考える人も多いのではないでしょうか。

在宅で介護をする場合のケアプランは、以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |

|---|---|---|

| 訪問リハビリ | 8回(週2回) | 2,320円 |

| 通所介護(デイサービス) | 4回(週1回) | 2,580円 |

| 手すりのレンタル | 月額 | 1,000円 |

| 合計 | 5,900円 | |

基本的には、家族からの援助を受けられるため、自宅でご家族の方が行うのは難しいリハビリをサービスとして利用するケアプランになりました。

また、立ち上がりなどの動作を補助するために、手すりのレンタルも行っています。

このようにご家族からの援助が可能な在宅介護というケースでは、あまり多くのサービスを利用することなく生活していくのも十分可能です。

施設に入居する場合のサービス例

ご家族による在宅介護や一人暮らしの継続が難しい場合は、施設に入所するのも1つの手です。

施設に入所した場合のケアプランは以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |

|---|---|---|

| 施設利用料(介護サービス費など含む) | 月額 | 120,000円 |

| 日常生活費 | 利用分に応じて | 10,000~30,000円 |

| 合計 | 130,000~150,000円 | |

※これはあくまでも費用例であり、入居先の施設の費用によっては、この金額より高いケースも安いケースもあります。

施設に入所すると、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けられるだけでなく、常に誰かがいるため困ったときに助けてもらえたり、家族の介護負担が減ったりします。

しかし、施設を利用すると、介護サービス費の他にも食費や居住費といった費用が発生するため、在宅介護に比べるとどうしても費用は高くなる傾向にあります。メリット・デメリットを総合的に判断して施設利用を検討しましょう。

一人暮らしの場合のサービス例

前述のように、要介護1の方は複雑な生活動作や入浴などに一部介助が必要な状態ではあるものの、まだ介護が必要な場面が多いわけではないため、一人暮らしをしている方も少なくありません。

一人暮らしの場合のケアプランは、以下の通りです。

| サービスの種類 | 回数/月 | 自己負担額(1割の場合) |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 12回(週3回) | 4,728円 |

| 通所介護(デイサービス) | 8回(週2回) | 5,160円 |

| 手すりのレンタル | 月額 | 1,000円 |

| 合計 | 10,888円 | |

一人暮らしの場合は、在宅介護と比べるとサービス利用頻度が増え、それに伴いサービス利用料も高くなっていることが分かります。

とはいえ、介護保険適用のサービスであれば、費用にそこまで大きな差は生まれないため、一人暮らしをすることのリスクなどを考慮のうえ、介護の仕方を選択するといいでしょう。

要介護1で受けられるサービス

要介護認定を受けると、それぞれの要介護度に応じた介護保険サービスを利用することができます。

要介護1で受けられるサービスは以下の通りです。

| サービスの種類 | サービス名 |

|---|---|

| 訪問型サービス |

|

| 通所型サービス |

|

| 短期入所型サービス |

|

| 複合型サービス |

|

| 施設サービス |

|

| その他 |

|

上記の一覧表からも分かるように、介護保険サービスは以下のように分類されます。

- 訪問型サービス

- 通所型サービス

- 短期入所型サービス

- 複合型サービス

- 施設サービス

- その他

以下では、それぞれのサービスの種類について詳しく触れていきます。(※施設サービスについては別途解説します)

要介護1で受けられる訪問型サービス

訪問型サービスとは、文字通り、訪問介護員や看護師が利用者の自宅に訪問し、身体介護や生活援助、医療ケア等のサービスを提供するというものです。

担当の職員や看護師が利用者の自宅へ訪問しサービスを提供してくれるため、利用者は自宅から移動する必要がなく、利用者本人にかかる負担が少ないのが特徴と言えるでしょう。

以下に、要介護1で利用できる訪問型サービスをまとめました。

| サービス名 | サービスの特徴 |

|---|---|

| 訪問介護 | 訪問介護員が自宅を訪問し、入浴・排せつ・入浴などの介護や掃除・洗濯・買い物などの生活支援を行う。 |

| 訪問入浴介護 | 介護・看護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う。 |

| 夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して過ごせるよう、夜間帯にも対応している訪問介護サービス。 安否確認や排せつの介助などを行う「定期巡回型」と、転倒した際や急な体調不良などの有事の際に介護をする「随時対応型」の2つに分類される。 |

| 訪問看護 | 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診察の援助を行う。 |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 「定期巡回型」と「随時対応型」の両方に対応しており、訪問介護だけでなく訪問看護も組み込まれているサービス。 |

| 訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門スタッフが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う。 |

| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などの専門家が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う。 |

要介護1で受けられる通所型サービス

通所サービスとは、介護施設などに日帰りで通い、通い先の施設でケアを受けながら生活するサービスとなります。

訪問型と異なり、利用者本人が自宅から移動する必要があるため多少負担はかかりますが、他の方の交流の場になるなど、自宅では得られない効果もあるため、必要に応じて利用するといいでしょう。

なお、通所型サービスは日帰りでのサービスになっており、宿泊はできないため注意が必要です。

以下に、要介護1で利用できる通所型サービスをまとめました。

| サービス名 | サービスの特徴 |

|---|---|

| 通所介護(デイサービス) | 介護施設に通い、介護・生活援助・機能訓練などのケアを受けることができる日帰りのサービス。行き帰りの際には送迎してもらうことができる。 |

| 通所リハビリ(デイケア) | 病院・老健・診療所などに通い、専門スタッフによる機能訓練・日常生活動作などのリハビリを受けることができる。食事の提供や入浴などの介助を受けることもできる。 |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象とした通所介護サービス。 サービスの内容自体は通所介護と違いはない。 |

| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の施設で、入浴や排せつなどの身体介護や機能訓練などのサービスを受けることができる。定員が少ないため、一人ひとりに寄り添った対応が可能。 |

| 療養通所介護 | 常に看護師による観察が必要な難病、認知症、脳血管疾患後遺症などの重度要介護者またはがん末期患者を対象にしたサービス。医師や訪問看護ステーションと連携して食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練が提供される。 |

要介護1の方のデイサービスの利用回数は週に2~3回が一般的です。

というのも、デイサービス以外にも要介護1の状態としては日常生活の一部に介助が必要な状態なので、デイサービス以外にも訪問介護などを利用するのが一般的だからです。

要介護1で受けられる短期入所型サービス

短期入所型サービスとは、文字通り短期間だけ施設に入所し生活するというものです。

一般的にはショートステイと呼ばれており、やむを得ない理由で介護ができない場合やご家族がリフレッシュしたい際に利用されることが多いサービスとなっています。

なお、利用日数は1泊から利用可能となっており、最大30日間宿泊することが可能です。

以下に、要介護1で利用できる短期入所型サービスをまとめました。

| サービス名 | サービスの特徴 |

|---|---|

| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護施設に短期間入所し、介護・生活援助・機能訓練などのケアを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 |

| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 老健や介護医療院といった医療体制が整っている施設に短期間入所し、介護・生活援助に加え、医療処置や看護などの医療サービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 |

要介護1で受けられる複合型サービス

複合型サービスとは、「通い」「宿泊」「訪問」などのサービスを組み合わせて利用することができるサービスとなります。

前述の4つのサービスを1つの事業所が提供しているため、利用者の状況により柔軟に対応可能という特徴があります。

また、利用手続きが1回で済むというメリットがあります。

以下に、要介護1で利用できる複合型サービスをまとめました。

| サービス名 | サービスの特徴 |

|---|---|

| 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心として、訪問・宿泊サービスを組み合わせ、介護・生活援助・機能訓練などのサービスを受けることができる。 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス。 |

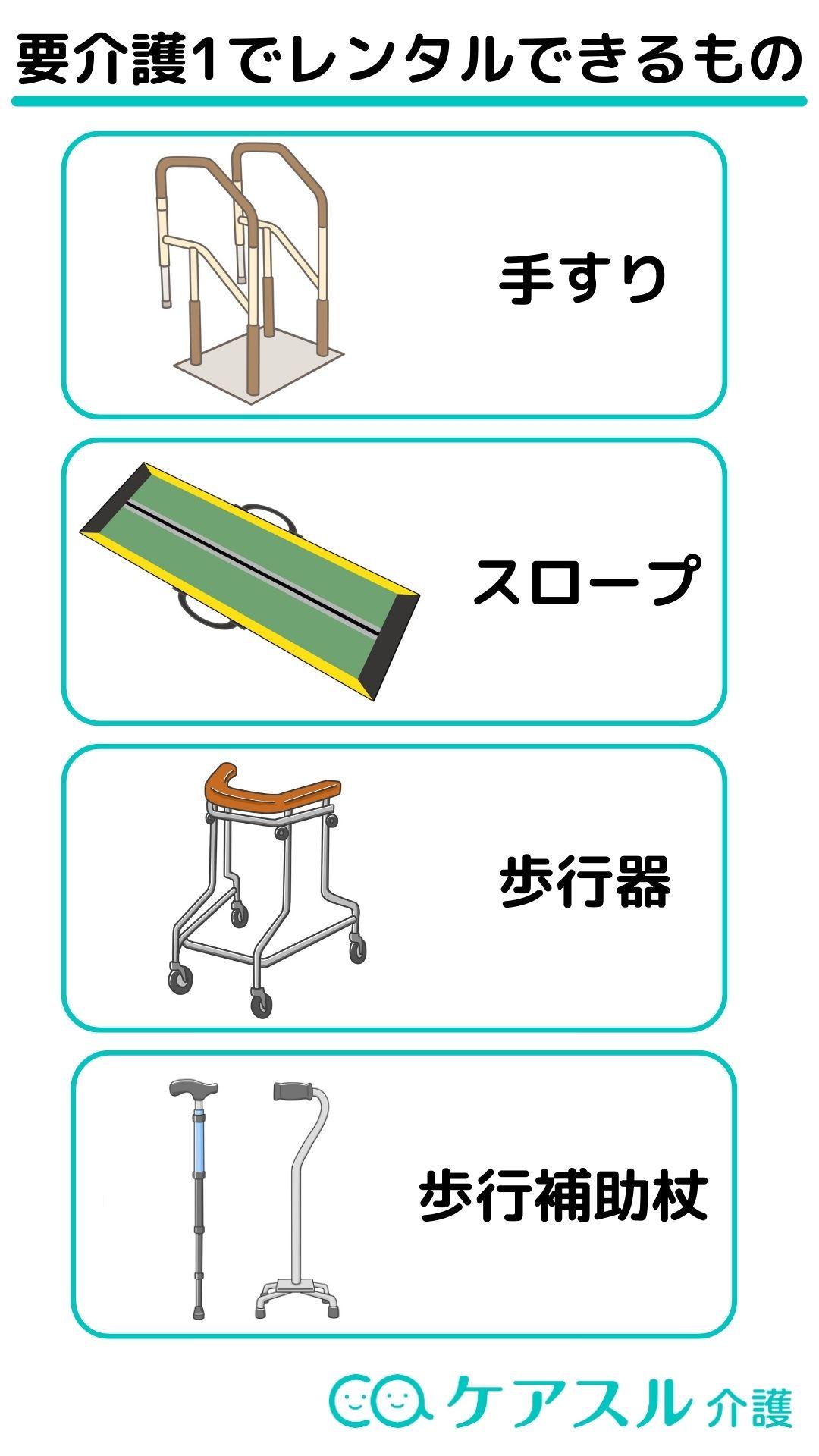

要介護1でレンタルできるもの

要介護1でレンタルできるものは、以下の5種類となっています。

- 手すり

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助杖

- 自動排泄処理装置(排尿に限る)

それぞれの福祉用具の特徴は以下の通りです。

| 福祉用具 | 特徴 |

| 手すり | ベッドや床から立ち上がりを補助するなど、体位を保持してくれいるもの。

レンタルできるものは取り付けの際に工事を伴わないものに限る。 |

| スロープ | 車椅子や車輪付き歩行器などを用いる際に、屋内外の段差を解消するもの。

レンタルできるものは取り付けの際に工事を伴わないものに限る。 |

| 歩行器 | 歩行が困難な高齢者の歩行機能を補い、移動時に体重を支える構造を有するもの。

①車輪を有するものであれば、体の前及び左右をつかむ把手などを有する ②四脚を有するものであれば、上肢で保持して移動させることが可能なもの |

| 歩行補助杖 | 松葉づえやカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチといった、歩行の安定をサポートするもの。 |

| 自動排泄処理装置 | 尿又は便が自動で吸引されるものであり、かつ尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの(排便機能を有するものは要介護4以上が対象)。 |

参考:厚生労働省「福祉用具・住宅改修」

要介護1の認定を受けている方が介護保険を利用してレンタルできるものは、要支援の認定を受けている場合と同じです。

ただし、例外給付を申請することにより、車いすや介護ベッドといった、要介護2以上の認定を受けている方が貸与を受ける福祉用具もレンタルできる場合があります。

レンタル以外に福祉用具を購入するという選択肢もありますが、レンタルした方が費用は安く抑えることができます。

要介護1で補助が受けられる住宅改修

いずれかの要介護度の認定を受けている方は、在宅介護環境の整備を目的とした住宅の改修をした際に、上限20万円の補助を受けることが可能です。

ただ、住宅の改修にかかった費用全額を補助金で賄うことはできず、介護保険の自己負担割合と同様に1~3割の費用は自費で支払う必要があります。

例えば、住宅の改修工事に20万円の費用がかかった際には、自己負担割合が1割の方は2万円は支払う必要があり、残りの9割の金額である18万円の補助を受けることができます。

また、20万円という上限額の範囲内であれば、複数回の改修工事を行うことも可能であり、1回目に5万円も補助を受けた場合には、次回は最大15万円の補助を受けることができます。

要介護1で入れる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護1で入れる施設は?

要介護1の認定を受けている方が入れる施設には、主に以下のような施設があります。

- グループホーム

- 介護付き有料老人ホーム

- 住宅型有料老人ホーム

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

| 施設名 | 施設の特徴 |

|---|---|

| グループホーム | 認知症の高齢者が1ユニット9人までで入浴や食事、排せつなどの介助を受けながら共同生活を送る施設 |

| 介護付き有料老人ホーム | 特定施設の指定を受け、食事から介護サービスまで24時間体制で施設の職員が対応する施設 |

| 住宅型有料老人ホーム | そこまで介護を必要としていない人から要介護の認定を受けている人まで幅広く受け入れている施設 |

| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 自立した生活ができる人向けのバリアフリー付きの高齢者向け賃貸住宅(介護が必要となった場合は外部事業者と契約) |

要介護1の認定を受けている方の中でも、認知症の診断を受けている場合は特に、認知症対応に特化しているグループホーム、24時間対応で手厚い介護が受けられる介護付き有料老人ホームのいずれかがオススメです。

要介護1で入れる施設の費用は?

要介護1の認定を受けている方が入れる施設の月額費用は、ざっくりと以下が相場となっています。

- グループホームは12~18万円

- 介護付き有料老人ホームは15~40万円

- 住宅型有料老人ホームは10~40万円+介護費用

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は8~20万円+介護費用

住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、介護が必要となった場合に介護サービスを外部事業者で賄うため、基本の月額費用に介護費用を上乗せする形となるケースがあります。

また、介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームは同じ有料老人ホームではありますが、介護付き有料老人ホームは特定施設の施設を受けているため、サービスの量によって介護費用が異なる住宅型有料老人ホームと比べ、費用が安価になるケースもあります。

要介護1でもらえるお金はいくら?

要介護1の認定を受けたとしてもお金をもらうことはできません。

ただし、要介護1の認定を受けた場合、介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用することができます。

要介護度によって、1~3割の自己負担額で利用できる金額の上限が設定されていおり、これを「区分支給限度額」と呼びますが、要介護1の場合は月額167,650円と定められています。

つまり、1割負担の場合は16,765円、3割負担の場合は50,295円まではそれぞれの自己負担額で介護保険サービスを利用することが可能になります。

以下の表に、例として要支援2・要介護1・要介護2の区分支給限度基準額をまとめてみました。

| 区分 | 区分支給限度基準額 | 自己負担割合1割の場合 | 自己負担割合2割の場合 | 自己負担割合3割の場合 |

|---|---|---|---|---|

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

なお、上記の表からも分かるように、要介護度によって区分支給限度基準額は大きく異なるため、それに伴い1~3割の自己負担額で利用できる介護保険サービスの量も異なってきます。

要介護認定を受けるという方は、把握しておくといいでしょう。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

要介護1の認定を受けてもサービスを活用して柔軟に対応しよう

今回は、要介護1の認定を受けた方が利用できる介護保険サービスの内容や、そのご家族が知っておきたいポイント、要介護1の状態像の目安について紹介しました。

要介護1の認定がおり、不安に思っている家族もいるでしょう。しかし、要介護1ではまだまだ1人でできる部分も多く、1人暮らしを継続している方もいます。

介護保険には、さまざまな困り事に対応するサービスがあるため、適宜利用して、本人と家族の両方が穏やかに生活し続けられるようにしていきましょう。