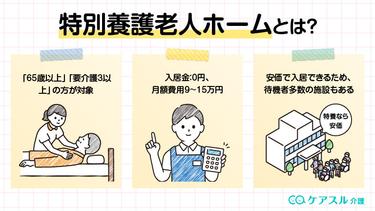

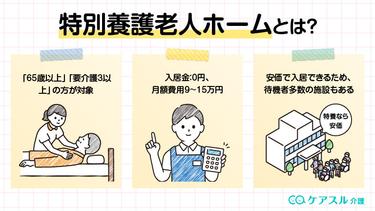

「費用が安い」ということで有名な公的介護保険施設である特別養護老人ホーム(以下、特養という)ですが、

- 特養はメリットばっかり強調されるけど、デメリットはないの?

- 費用が安いのは魅力的だけど、うちの親は特養に向いているの?

など、特養のデメリットについて気になっている方も少なくないと思います。

そこでここでは特養のデメリットに焦点を当てて解説していきます。入居前に特養のメリットだけではなくデメリットも両面知ってから安心して入居しましょう。

特養(特別養護老人ホーム)のデメリット6選

特養のデメリットは以下の6つです。

- 入居待ちが長い

- 要介護3以上しか入れない

- ユニット型は費用が高い

- 手厚い医療ケアは受けられない

- 所得によって費用が変わる

- 重度の認知症の場合入居できないこともある

特養のデメリットについて詳しく解説していきます。

入居待ちが長い

特養のデメリットの一つ目は入居待ちが長いことです。

厚生労働省の調査によると2015年の入居待ち人数(入居待機者)は約52万人でしたが、入居条件を要介護1から3に上げたことによって2019年には29万人に減少していますが、それでも依然として入居待ちは数カ月から数年にわたることもあります。

※特養が多い都市(例えば相模原市など)や過疎地では、待機者がゼロの特養もあって、最近は短期間で入所できるところも増えています。

入居待ちが多い理由としては、やはり終身に渡って利用できることや民間の有料老人ホームと比較して費用が安い点が主な理由と言えるでしょう。

中には特養の入居待ちをしている間に民間の介護付き有料老人ホームや老健に入居して、空きが出たら特養)に入居するという人も少なくありません。

入居待ちの間に他の有料老人ホームに入居する方もいるくらいに特養の入居待ちは長いので、1点目のデメリットはやはり入居待ちの長さにあると言えるでしょう。

要介護3以上しか入れない

特養のデメリットの2点目は、要介護3以上の認定を受けた人しか入れないことです。以前は要介護1から入居することが出来ましたが、入居待ちが多いことが問題となり、要介護3以上に入居条件が引き上げられました。

ただし、要介護1・2の方でも

- 家族がおらず、介護者がいない

- 深刻な知的・精神的障害を抱えている

- 家族による虐待を受けている

等の事情がある場合は特例で入所することが可能です。

とはいえ、基本的には要介護3以上の方しか入居することが出来ず、また、入居中に要介護3未満になると退居しなければならないため、入居・居住条件が厳しいことがデメリットと言えるでしょう。

ユニット型は費用が高い

特養の中でも多床室型(2人部屋・4人部屋タイプ)の特養ではなく、入居者9人~10人程度を1ユニットとして小単位での個別ケアを行っているユニット型特養は費用が高くなる傾向にあります。

というのも、ユニット型の場合、個室での生活になりますので個室の室料を負担しなければなりません。加えて、多床室型と比較すると職員も厚く配置されていますので、その分、施設に入る介護報酬も高く、結果として利用者の負担分が増える仕組みになっているからです。

例えば、生活保護を受給している方を例に多床室型の特養に入居した場合とユニット型に入居した場合の費用を比較します。介護保険サービスの自己負担額を2万5000円として計算すると、多床室型の特養に入った場合は3万4000円となります。一方でユニット型の場合は5万8600円となり、2万円以上の費用の差があることがわかります。

したがって、「特別養護老人ホーム(特養)=費用が安い」のイメージがある方も少なくないかと思いますが、ユニット型特養)の場合は民間の介護施設とさほど変わらない費用が掛かるのです。

関連記事

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2025-08-06

特別養護老人ホーム(特養)とは?入所条件やメリット・デメリットなどを詳しく解説カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2025-08-06

手厚い医療ケアは受けられない

特養の4つ目のデメリットは、手厚い医療ケアを受けることが出来ないことです。

というのも、特養には「嘱託医」という医師の配置基準がありますが、嘱託医は必ずしもずっと特養にいるわけではなく月に1~2回診察に来る場合が一般的です。

ですから、緊急対応が必要な場合や常時医療ケアを受けることはできないのです。

特養でも日々の薬の管理や、血圧・体温の管理などの看護師が対応できる医療ケアはできますが、緊急の場合は近隣の病院に搬送するケースが一般的です。

したがって、特養は要介護3以上の方を受け入れているにもかかわらず、特養内では重度の医療ケアには対応することが出来ないというデメリットがあるのです。

所得によって費用が変わる

メリットでもありデメリットともいえる要素ですが、特養の費用は所得によって大きく変わるのが特徴です。

具体的には、特養では「負担限度額認定」という軽減制度を利用することが一般的ですが、負担限度額認定は以下の5段階に分かれています。

| 段階 | 所得の状況 | 預貯金の合計 | ||

|---|---|---|---|---|

| 区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |

| 第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |

| 第3段階(1) | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |

| 第3段階(2) | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 | |

| 第4段階 | 上記以外の人 | |||

そして、多床室型の特別養護老人ホーム(特養)に入所した場合の段階ごとの費用は以下の通りです。

| 所得段階 | 費用 |

|---|---|

| 第1段階 | 3万4000円+生活費(1~2万円) |

| 第2段階 | 4万7800円+生活費(1~2万円) |

| 第3段階 | 6万5200円+生活費(1~2万円) |

| 第4段階 | 約11万円+生活費(1~2万円) |

※介護サービスの自己負担額を25,000円として計算

上の表のように第1段階と第4段階では7万円近く毎月の費用が異なっていることがわかります。したがって、所得が高く第4段階とされる人にとっては費用が高くなることもあるのがデメリットと言えるでしょう。

重度の認知症の場合入居できないこともある

特養のデメリットの6つ目は、重度の認知症を患っていて暴言や暴力などで周囲の入居者に迷惑をかける可能性がある場合は入居することが出来ない可能性があることです。

というのも、特養は集団で生活する施設であるため、他の入居者に迷惑をかける人がいる場合他の入居者の生活に支障を来してしまうことになるからです。

例えば、認知症であることがあらかじめわかっていて症状も重い場合は、入居時の「入所判定会議」で入居を断られるケースがほとんどなのです。

認知症の場合でも周囲に迷惑をかけたりしない場合や徘徊の可能性もそこまで高くない方は入居できることもありますが、周囲に危害を及ぼす恐れがある場合は入居することは難しいことに注意しましょう。

特養への入所を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。

ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

特養(特別養護老人ホーム)のデメリットのまとめ

ここまで特養のデメリットから始め、向いている人・向いていない人についてまとめてきました。

特養は公的介護保険施設で費用が安いことがメリットと言われていますが、以下のようなデメリットがあるのも事実です。

- 入居待ちが長い

- 要介護3以上しか入れない

- ユニット型は費用が高い

- 手厚い医療ケアは受けられない

- 所得によって費用が変わる

- 重度の認知症の場合入居できないこともある

したがって、特養は費用が安いからと言ってそれだけで入居すると入居後に後悔したりする可能性もあるので注意しましょう。