人には、誰もが自分らしい生活を送る権利があります。その権利は、たとえ歳をとったとしても病気やケガで身体が思うように動けなくなったとしても同じです。多職種連携とは、介護を受ける人一人ひとりが望む生活を実現するために、医療や介護にかかわるいろいろな専門職が力を合わせて取り組む支援体制です。

金城大学 看護学部 看護学科

資格:看護師/学会:日本看護科学学会、日本ルーラルナーシング学会など

金沢大学医薬保健学総合研究科保健学専攻(博士前期課程)修了。

国立病院の看護師として8年勤務。看護専門学校の教員を経て、金城短期大学、金城大学社会福祉学部で15年間介護福祉士養成に関わる。

2019年から金城大学看護学部において老年看護学を専門に看護師教育に携わっている。

多職種連携が求められる理由

いくつになっても健康で過ごせることが理想ですが、歳を重ねていけば誰にでも老化が現れます。個人差はありますが、からだの各臓器のはたらきは低下し、からだの内外の環境の変化に適応する力も低下します。病気やケガが起きやすくなるだけでなく、完全に治ることが少なくなり、いくつもの病気や障害を抱えることになります。

介護が必要になった原因をみると、認知症が一番多く、次に脳血管疾患(脳卒中)、高齢による衰弱が続き、骨折・転倒、関節疾患、心疾患(心臓病)の順となっています1)。これらは、長年の生活習慣や加齢によって起こるものが多く、しかも完全に治すことが難しいものが多いです。また、高齢者は、入院をして安静にしている間が長くなればなるほど、関節の拘縮や筋力が低下する、認知機能の低下を引き起こすなど、二次的な弊害が起きやすくなります。

高齢者の健康を守るためには、病気やケガを治すことだけでは不十分です。別の弊害を引き起こさないためのアプローチや、持っている力を引き出すような生活への支援を同時進行で考えていかなければなりません。たとえ、介護が必要になったとしても生活の質が維持されることが必要です。生活の質というのは、からだとこころが今のその人にとって最善の状態にあることに加え、地域とのつながりの中で暮らしを続けられることだと考えます。そのためには、命を守る医療と暮らしを守る介護の専門職が連携し、さまざまな知識や技術を活かしながら、一丸となって高齢者を支えることが求められているのです。

医療と介護との連携

高齢化が進むわが国では、これまでのような “入院して集中的に治療して、早期に完治して、社会復帰する”という、いわゆる「病院完結型の医療」がそぐわなくなってきています。高齢者に必要なのは、必ずしも病院で完治させることを目的とするのではなく、これ以上の悪化を抑え、身体機能の低下を防ぐという“治し、支える”医療といえるでしょう。

入院により安静に過ごす時間が長くなることで、日常生活に戻ることが困難になることもあります。また、すでに介護サービスを受けている人もいる場合もあることを考えると、病院だけでなく、さまざまな医療、介護、福祉資源を活用することが必要で、「病院完結型医療」から「地域完結型医療」への移行が進んでいます2)。

医療・介護・福祉の連携はいろいろな場面で行われています。入院した直後から、退院後の生活に向けたを連携が始まっています。医師、看護師、リハビリ専門職、薬剤師、栄養、社会福祉士などがチームとなり、病気やケガを治すだけでなく、二次的な弊害を起こさないようなケアやリハビリテーション、退院後の生活の相談や指導に取り組んでいます。

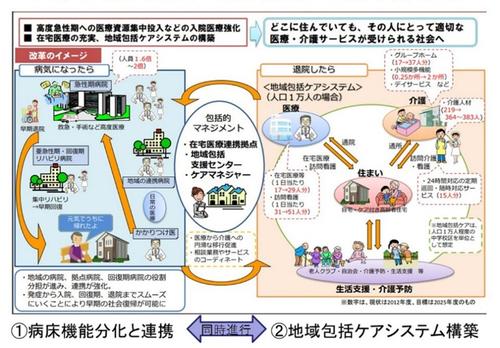

入院前から介護サービスを利用している場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)も含めて退院後の生活について話し合います。病院と地域とをつなぐ役割を担うのは、病院では地域連携室、地域では地域包括支援センターやケアマネージャーです。病院からかかりつけ医へのスムーズな移行、介護サービス、ボランティアや自治会などの地域とのつながりなど、高齢者やその家族の生活を支えるために切れ目のない支援を目指しています。(図1参照)

医療介護の分野で活躍する専門職

【日常生活の支援や健康管理】

-

介護職員(介護福祉士、訪問介護員)

介護サービスの利用者の心身の状況に応じた介護を行います。できないところを補うだけでなく、その人が持つ力を引き出す自立支援を目指しています。訪問介護員とは訪問介護を提供する専門職です。

-

看護職員(看護師、准看護師)

看護師は、療養上の世話や、診療の補助を行います。からだ、こころ、社会的な健康の継続や回復、向上を目指しています。

-

リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)

その人の本来のあるべき状態にもどすことを目的に、医師の指示のもと、身体を動かす機能や生活に必要な動作の維持・回復をめざして、運動やマッサージ、作業活動を行います。

リハビリテーション専門職には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士があります。

<理学療法士>は、立つ、歩くなど、日常生活を送る上での基本的な動作の改善を図ります。

<作業療法士>は、生活に必要なさまざまな動作、手作業や家事動作などの回復・維持・改善を図ります。

<言語聴覚士>は、話す力聞く力の回復をめざします。また、食べるためのかむ、のみこむ力の評価や改善も行います。

それぞれの専門性はありますが、どの分野にも精通していることがほとんどで、今ある力の維持に向けて治療的なアプローチを行います。

-

機能訓練指導員

機能訓練指導員3)は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う職種です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は あん摩マッサージ指圧師のいずれかの専門資格を持っている人が多いです。

リハビリテーションは、医師の指示のもと治療的におこないますが、機能訓練指導員が行う場合は医師の指示はありません。その人に合わせた運動やレクリエーションなどの活動を行っています。

-

医師

病気や障害の診断・治療を行う医師ですが、介護保険制度下の医師の役割は、病院のような医療行為 を行うことは少なく、看護師やリハビリテーション専門職などと連携し、高齢者等のQOLの維持・向上に努めています。

-

薬剤師

薬剤師は、医師の指示による薬の調剤を行います。くすりの正しい使い方を指導したり、くすりについての疑問や不安に答えています。

-

栄養士・管理栄養士

介護施設や介護事業所において利用者の栄養ケアを担っています。高齢者一人ひとりにあった栄養状態の管理、低栄養状態の改善を図っています。

《どこにいる?》 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院

【介護のこと、生活のことの相談】

-

介護支援専門員(ケアマネージャー)

介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用者の生活をつなぐ重要な役割を担っています。利用者の心身の状況にあわせて自立した日常生活を営むことができるよう支援をしています。

-

生活相談員(ソーシャルワーカー)・支援相談員

介護サービスの利用者やその家族からとさまざまな相談を行います。社会福祉士、介護福祉士などの専門的な資格を持っている人が多いです。

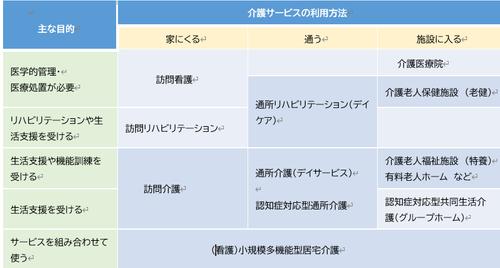

表1 主な目的による介護サービスの利用方法の例

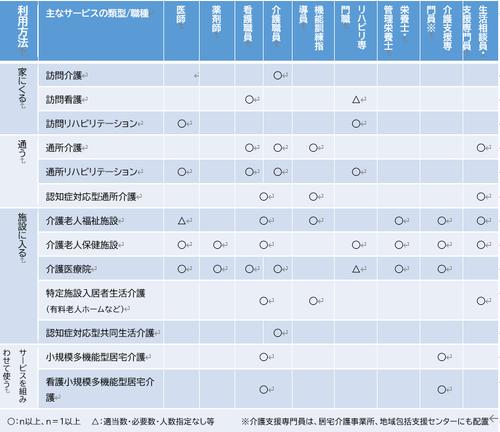

表2 主な介護サービスに配置される職種

入所施設や、医学的管理が必要なほど多くの職種が配置されています。施設によって各職種の配置人数には違いがあります。

どのような連携がおこなわれているか、簡単な例をあげてみます。

【脳梗塞後遺症で片麻痺があるAさん、一人で食事ができるようになりたいと思っている】

ケアマネージャー:Aさんやご家族からの希望をふまえてサービス計画を立てます。職員に情報を共有していきます。

介護職:食事の際はそばにいて、必要に応じて介助します。食事をおいしく感じるには、生活のリズムを整えることが大切なので、排泄や睡眠の様子も観察します。人と話たり、体操したり、日中の楽しみをつくって活動時間を増やします。口腔ケアも行います。

リハビリ職:かむ力、飲み込む力が大切なので毎日嚥下体操をおこないます。箸を使う訓練もします。食べるときの姿勢が傾きがちなので、机や椅子が合っているか確認して、正しい姿勢の保ち方を職員に伝えます。

栄養士:食事の好みや形状が合っているか、栄養が摂れているか確認します。季節感を味わってもらえる工夫や、メニューを選べる機会も設けます。

看護師:むせたり、体重減少など、体調に変化がないか観察します。また、入れ歯が合っているか、口の中に炎症がないか、正常な排泄があるかを観察し、食べることに支障がないか確認します。他にも処方されている薬が正しく飲めているか、脳梗塞の再発のサインがないか確認します。

相談員:Aさんの施設での様子をお伝えし、家族の希望などを伺います。

【看取り期にあるBさん、施設で最期を迎えたいという家族の希望がある】

看護職:状態の変化がないか観察を行います。苦痛がある場合は医師に連絡します。少しでも心地よいと思ってもらえる環境を整えます。同じ姿勢でいると床ずれが起きるので、楽な姿勢やからだの保清を介護職と一緒に行います。

介護職:看護職と情報を共有しながら、ケアを行います。Bさんが好きだった音楽をかけたり、できるだけそばにいて楽しかった思い出話をたくさんします。

リハビリ職:同じ姿勢でいると苦しいので、枕やクッションをつかって姿勢を整えます。手や足をマッサージして心地よいとおもってもらえるようにします。相談員、ケアマネージャー:ご家族への連絡、意向の確認などを行います。

医師:ご家族にBさんの状態をお伝えし、相談員などと共に今後の経過について説明します。

このようにそれぞれの専門的な視点から利用者さんをとらえ、それを共通認識をもって協力しながらケアにあたっています。

介護を受ける側として知っておくべきことや注意すること

介護支援の目標は、介護を受ける人の“幸せな人生の実現”です。その人が持っている力を引き出す自立支援の考え方を中心に、その人らしい暮らしの継続を目指しています。そのためにも、介護が必要になったとき、あるいは最期のときまで、どんな暮らしを望むのかを考えておくと、サービスを選ぶときに役立ちます。

その他、まとめ

医療、介護の多職種連携には、まだまだ課題もありますが、介護サービスを受ける利用者さんを中心にケアをする体制は整いつつあります。自分らしい暮らしを続けるためには、生活の拠点にある地域資源をよく知って、医療や介護を上手に活用していくとよいでしょう。

1)厚生労働省:令和4年版高齢者白書(内閣府)第1章高齢化の状況第2節2

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/html/zenbun/s1_2_2.html

2)遠藤久雄(2019):超高齢化日本における医療と介護の現状と課題,特集第22回厚生政策セミナー「長寿化に関する国際シンポジウム二大長寿国-二本とフランスの比較-」,人口問題研究,75-2,p92-107.

3)厚生労働省(2017):社保審-介護給付費分科会 第153回(H29.11.29) 介護人材関係について

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186484.pdf

図1)厚生労働省(2012):第2回社会保障制度改革国民会議 これまでの取組状況と今後の課題(介護分野)

表2)厚生労働省(2023):社会保障審議会介護給付費分科会(第223回) 2023.9.8 資料2「運営基準上配置が必要な職種一覧」一部改変