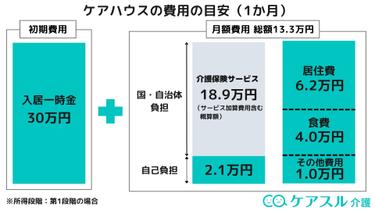

ケアハウスをはじめとした施設に入所している方で悩ましいのが「金銭事情」でしょう。

医療費控除は支払いを行う本人や家族の負担を軽減するための制度で、介護サービスは「一部」対象となっています。

今回はケアハウスに入居している方へスポットを当てて医療費控除となるサービスを解説していきます。

この記事を読めば、あなたのお金に関する悩みを解決する糸口が見つかるかもしれません。

ぜひ最後までご覧ください。

関連記事

ケアハウスはどんな施設?メリットや入居方法・費用も解説カテゴリ:ケアハウス更新日:2025-09-11

ケアハウスはどんな施設?メリットや入居方法・費用も解説カテゴリ:ケアハウス更新日:2025-09-11関連記事

ケアハウスの費用はいくら?初期費用・月額費用の平均額も紹介カテゴリ:ケアハウスの費用更新日:2024-05-24

ケアハウスの費用はいくら?初期費用・月額費用の平均額も紹介カテゴリ:ケアハウスの費用更新日:2024-05-24

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月〜12月に支払った医療費が一定額を超えると「支払い額」「世帯収入」に応じて還付される制度です。

負担限度額は10万円で、それを超えると、下記の式で計算されて還付されます。

「(医療費控除額(上限200万円)=医療費(保険金で補填された額を除く)- 10万円」

対象となるのは下記の通りです。

- 病院での診療費/治療費/入院費

- 医師等の送迎

- 入院の際の部屋代や食事代の費用

- 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用

- 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用

- 通院に必要な交通費

- 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)

- 子供の歯列矯正費用

- 治療のためのリハビリ/マッサージ費用

- 介護保険の対象となる介護費用

参考:国税庁

介護に関連するのは主に「10介護保険の対象となる費用」です。

では、具体的に対象となる介護サービスを見ていきましょう。

またケアハウスへの入居をお考えの方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

医療費控除対象の介護サービス

医療控除費の対象となる介護サービスはふたつです。

- 医療費控除の対象となる居宅サービス等

- 「1」の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

詳細は下記です。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 医療費控除の対象となる居宅サービス等 |

|

| 居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 |

|

参照:国税庁

医療費控除はあくまでも「医療費」を控除する制度です。

そのため、対象になるのは医療系の介護サービスです。

なお、対象外となる介護サービスも見てみましょう。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 医療費控除の対象外となる居宅サービス等 |

|

参照:国税庁

生活支援をメインとした「訪問介護」「地域密着型サービス」などは、対象外となっています。

ケアハウスの費用は医療費控除の対象?

では、ケアハウスに注目し、医療費控除を見ていきましょう。

結論から言うと、ケアハウスで受ける介護サービスは「特定施設入居者生活介護」と呼ばれ、医療費控除の対象とはなりません。

しかし、ケアハウス内で行われる一部の医療行為は適応となるものもあります。

ケアハウスはどのような施設なのか、医療費控除との関連を合わせて見ていきましょう。

ケアハウスはどのような施設?

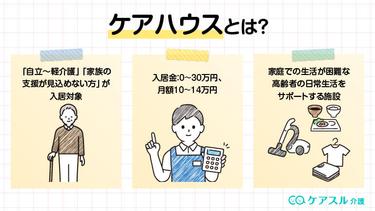

ケアハウスは、「軽費老人ホーム」の一種で、60歳以上の生活困難者を対象にしたサービスです。

提供するサービスや、費用によって「A型」「B型」「C型」に分かれており、「ケアハウス」はそのなかでも「C型軽費老人ホーム」を指します。

【軽費老人ホーム種類】

| 軽費老人ホーム | A型 |

|

|

| B型 |

|

||

| C型

※ケアハウス |

自立型 |

|

|

| 介護型 |

|

||

C型軽費老人ホームは「介護付き」「自立型」に分かれており、介護サービスの提供は、介護付き軽費老人ホームC型(ケアハウス)で提供されます。

介護保険上で、ケアハウスの介護サービスは「特定施設入居者生活介護」と呼ばれ、医療費控除の対象となりません。

ケアハウスで医療費控除対象の費用

介護サービスは対象ではありませんが、ケアハウスに入所している場合でも「一部の医療」は、医療費控除の対象とされています。

対象は下記の通りです。

- 医師または歯科医師に対する診療費

- 治療に必要な薬代

- 医療機関への通院費、医師の送迎費、入院時の食事代・部屋代・医療用器具の購入代

- あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師に対する治療費

- 治療に必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

ケアハウスに入所中でも、病院での治療は医療費控除の対象です。

また、施設内で、介護福祉士による喀痰吸引、経管栄養を受けている場合、介護サービス費の10分の1の金額が医療費控除の対象とされます。

ケアハウスで医療費控除対象ではない費用

「一部の医療費は対象となる」と前述しましたが、自己都合による診療は医療費控除の対象とされていません。

下記の通りです。

- 医師への謝礼金

- ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品

- 疲れを癒したり、体調を整えるためのあん摩マッサージ

- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等

- 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品

- 本人や家族の都合で個室に入院したときの差額ベッドの料金

- 入院中の出前や外食

治療に関係ない、医療費は控除の対象ではないので注意しましょう。

医療費控除の申請方法

では、医療費控除の申請方法について見ていきましょう。

- 必要な書類

- 利用の流れ

- 明細書の記載方法

それぞれ解説していきます。

医療費控除に必要な書類

医療費控除を受けるために必要な書類は下記の通りです。

| 確定申告書類 |

|

| 医療通知書 |

|

| 医療費控除の明細 |

|

| 本人確認書類 | マイナンバーカードがある場合はそれだけでよい |

| <マイナンバーカードがない場>

通知カードか、マイナンバーが記載されている住民票の写しを用意し以下を提示する

|

2017年から、申請の際に「医療費の領収証」を添付はなくなりましたが、5年間は保管が必要なため注意しましょう。

医療費控除利用の流れ

では、申請の流れを見ていきましょう。

自分が医療費控除の適用か確認する 確定申告書と、医療費控除の明細書を記載する 必要書類を税務署へ提出する(※WEBで可能) 医療控除費で返ってきた還付金を確認する

①自分が医療費控除の適用か確認する

医療費控除の適用条件は、

- 納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である

- その年の1月1日から12月31日の間に支払われたものである

- その年にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超える

上記です。

当てはまる場合は、申請を行いましょう。

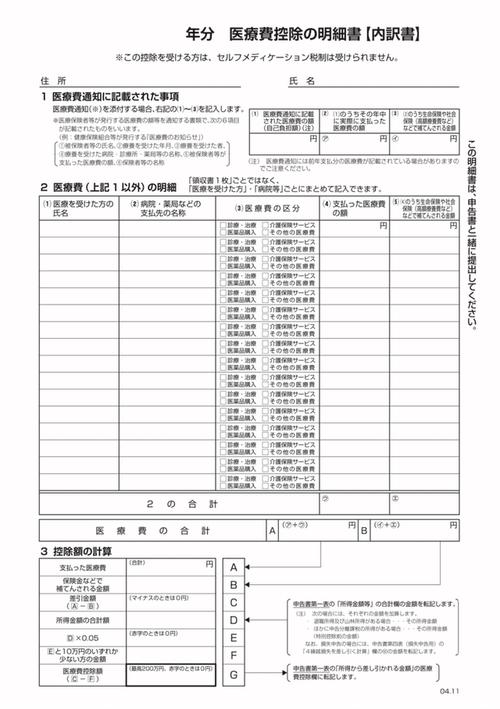

②確定申告書と、医療費控除の明細書を記載する

確定申告書と、医療費控除の書類は、国税庁HPにてダウンロードできます。

また、自治体の市役所窓口、所轄税務署でも入手できます。

③必要書類を税務署へ提出する

確定申告は例年2月16日〜3月15日となっています。※新型肺炎の状況によっては配慮があるケースもあります。

所轄税務署へ提出するか、WEB上「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にて作成、提出を行いましょう。

④医療控除費で返ってきた還付金を確認する

還付金は通常1ヶ月〜1ヶ月半で指定の銀行に振り込まれるか、ゆうちょ銀行にて受け取りができます。

医療費控除の明細書の記載方法

では、記載の流れについて見ていきましょう。

書類は下記の様式です。

参照:国税庁

記載の内容は下記の通りです。

①医療費通知に添付された事項

医療費通知を添付する場合は、書類右上の(1)(2)(3)を記載する。

| 項目 | 内容 |

| (1)医療通知書に記載された医療費の額 | 医療費通知書に記載された「自己負担金額」の合計額を記入 |

| (2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額 | (1)で支払った金額のうち実際に支払った金額を領収証などで確認し合計額を記載する |

| (3)(2)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)で補填される金額 | (2)の医療費について、保険金などを受け取った場合はその金額を記載する。 |

②医療費(上記1以外)の明細

上記以外の医療費の明細は、書類中央に記載する。

| 項目 | 内容 |

| (1)医療を受けた方の氏名 | 医療を受けた本人の氏名を記載する |

| (2)病院・薬局などの支払い先の名称 | 診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの支払い先を記載する |

| (3)医療費の区分 | 医療費の内容として該当する区分に「全て」チェックを入れる |

| (4)支払った医療費の額 | 医療費控除の対象となる金額を記載する |

| (5)(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)で補填される金額 | (4)の医療費について、保険金などを受け取った場合はその金額を記載する。 |

なお、計算にはExcelが便利です。

国税庁のHPにて記載可能なためWEB環境が整っている場合は利用しましょう。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ケアハウスで使える医療費控除以外の助成制度

では、ここからは「医療費控除以外」で利用できる負担を減らすための制度を紹介していきます。

- 高額介護サービス費制度

- 高額医療・高額介護合算制度

- 自治体の助成制度

それぞれ見ていきましょう。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度は、1ヶ月に支払った負担額が限度額を超えた際に戻ってくる制度です。

所得に応じて負担額は変わり、一般的な収入の場合は44,000円となるでしょう。

限度額の詳細は以下の通りです。

| 区分 | 負担金額の上限 | |

| 年収約1160万円以上 | 140,100円 | |

| 年収約770万円〜1160万円 | 93,000円 | |

| 年収約770万円未満 | 44,400円 | |

| 世帯の全員が市町村民税非課税(※1) | 24,600円 | |

| 「※1」で前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得の合計が80万円以下の方 | 24,600円 15,000円 |

|

| 生活保護を受給している方等 | 15,000円 | |

参照:厚生労働省

対象となるのは、要介護1〜5、要支援1〜2の方です。

介護保険上で多くのサービスが対象とされていますが、すべてが当てはまる訳ではありません。

対象のサービスと、対象外のサービスは以下の通りです。

| 対象サービス | 対象外のサービス |

|

|

申請の流れは下記の通りです。

- 高額介護サービス費の対象となった月の2~4カ月後に、市区町村から申請書類が郵送される

- 市区町村から届いた申請書類に必要事項を記入する。市区町村によっては、書類はHPからダウンロードできる

- 市役所などの市区町村の窓口で申請手続きを行う(市区町村によっては郵送も可)

- 市区町村から支給決定通知が届く

- 高額介護サービス費が振り込まれる

高額医療・高額介護合算制度

「高額医療・高額介護合算制度」とは、医療保険と介護保険の1年間(8月1日〜翌7月31日)負担額が高額だった場合に、金額を軽減する制度です。

医療機関や調剤薬局の窓口、あるいは介護サービス事業者などに対し、自己負担限度額を超えて支払った場合に、差額分を2つの方法で支給される

「医療費」と「介護サービス費」を分けて2つの形で支給されます。

- 介護保険に係る部分は「高額医療合算介護サービス費」として支給

- 医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として支給

負担額はの上限は下記の通りです。

| 70歳以上 | 70歳以下 | |

| 年収約1160万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 年収770万円〜1160万円 | 141万円 | 141万円 |

| 年収370万円〜770万円 | 67万円 | 67万円 |

| 年収156万円〜370万円 | 56万円 | 60万円 |

| 市町村民税世帯非課税 | 31万円 | 34万円 |

| 市町村民税世帯非課税

(所得が一定以下) |

19万円 |

参照:内閣府

申請の流れは下記の通りです。

- 市区町村に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出

- 市区町村から介護自己負担額証明書が送られてくる

- 介護自己負担額証明書に介護自己負担額証明書を添えて被用者保険に提出

- 被用者保険が市区町村へ支給額を連絡

- 高額医療・高額介護合算療養費が支給される

「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」は申請時に被保険者が記載する書類で各自治体HPや、健康保険協会のHPでダウンロードできます。

自治体の助成制度

県や市などの各自治体で独自に介護を行う家族を支援する制度もあります。

例えば、

- 介護奨励金

- 介護支援金

- 福祉用具購入費支給

上記などです。

岡山県では「介護報奨金」「介護支援金」として、要介護3以上の高齢者を介護している家庭へ一律で4万円の支援金を出しています。

「福祉用具購入費支給」は、高齢者を介護している家族を対象に、一定の金額を支給する制度で、名称や、支給金額などは自治体によって変わります。

また予算に合わせたケアハウスを選びたいという方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護ではご本人様の身体状況や必要となる介護サービスをお伺いしたうえで、入居にどれくらいの費用が掛かるのかもご案内します。

「分からないことを相談して安心して施設を選びたい」という方は、まずは無料相談からご利用ください。

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

まとめ:ケアハウスでも医療費控除対象の費用はある

今回は、以下を解説しました。

- 医療費控除とは

- 医療費控除が対象のサービスは?

- ケアハウスは医療費控除の対象か

- 医療費控除の申請方法

- そのほかの負担を軽減する制度

ケアハウスで行われる介護サービスは、医療費控除の対象ではありませんが、入居中にかかった治療費などは対象です。

利用明細などは申請時に使う可能性があるので、捨てないように注意しましょう。

医療費控除の申請を行う際に、領収書は提出不要となっていますが、医療費の通知書に記載がない領収については、自宅で5年間保管する必要があります。税務署から問い合わせがあるケースがあるので、無くさないように注意しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

国税庁ホームページで「e-Tax」で医療費控除の手続きが行えます。メリットは「並ばずに申請できる」「24時間申請できる」「スピーディーに還付が受けられる」というメリットがあります。逆にデメリットとして、「事前準備が大変」という点が上げられます。WEB環境の準備、役所に申請してマイナンバーカードを受け取り、電子証明書を取得しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。