介護療養型医療施設の入居にかかる費用と減額できる制度をご紹介します。さらに自己負担額を把握でき、入居を希望した際の流れについても解説しています。

介護療養型医療施設の入居について、どの程度の費用が必要か分からず不安を感じる方、費用の内訳や自己負担額がいくらになるか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、介護療養型医療施設入居にかかる費用や内訳についてご紹介します。また減額制度についても解説しているので最後までご覧ください。

関連記事

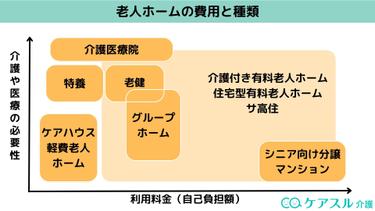

老人ホームの費用相場はいくら?カテゴリ:老人ホームの費用更新日:2024-07-09

老人ホームの費用相場はいくら?カテゴリ:老人ホームの費用更新日:2024-07-09関連記事

介護療養型医療施設(療養型病院)とは?提供サービスや費用、メリット・デメリットまで詳しく解説!カテゴリ:介護療養型医療施設更新日:2025-05-26

介護療養型医療施設(療養型病院)とは?提供サービスや費用、メリット・デメリットまで詳しく解説!カテゴリ:介護療養型医療施設更新日:2025-05-26

介護療養型医療施設とは

介護療養型医療施設とは、医療ケアやリハビリテーションが充実しており要介護度が高い方が安心して生活できる介護施設です。ここでは以下について解説します。

- 入居の対象者

- 医師の常駐が義務であるスタッフの配置基準

- 提供されるサービス

ほかの介護施設との大きな違いは、施設内での手厚いケアを受けられる環境と言えます。それぞれを具体的にご紹介します。

入居の対象者

介護療養型医療施設に入居できる対象の方は、要介護認定で要介護1から5と判定された方です。そのため、日常生活動作が自立している方や要支援の認定を受けた方は入居できません。

医師の常駐が義務であるスタッフの配置基準

介護療養型医療施設が、スタッフの配置基準でほかの介護施設と大きく違う点は、「医師が常勤」している点です。

また、ほかの施設基準よりも看護師が多く配置されているため、以下のような医療ケアが受けられます。

- 経管栄養

- インスリン注射

- 看取りのケア

そのため、介護度が高く医療処置が必要な方も十分な医療ケアが受けられるので安心して過ごせます。また、病状が変化した緊急時にも、すぐに対応してもらえます。

提供されるサービス

厚生労働省によると「介護療養型医療施設では、療養上の管理、看護、医学的管理の下に介護そのほかの世話及び機能訓練や必要な必要な医療を行う」とされています。提供されるサービス内容は以下のとおりです。

- 医師の診察

- 看護師、機能訓練指導員によるリハビリテーション

- 医師や看護師による医療的ケア

- 介護職員による介護

医療ケアやリハビリテーションが、主なサービス内容です。

介護療養型医療施設の入居にかかる月額費用について

介護療養型医療施設に入居するのにかかる月額費用、入居時費用について以下について解説します。

- 初期費用について

- 部屋タイプごとの月額費用

それぞれについて具体的にご紹介します。

初期費用について

基本的には、介護療養型施設に入居する際に初期費用はかかりません。そのため、入居する際にかかるのは月額費用だけです。月額費用の内訳は以下のとおりです。

- 施設サービス費の1〜3割相当額(介護保険自己負担分)

- 居住費・食費

- 日常生活費(理容代、日常生活用品の購入費など)

- 特別なサービス費(特別な居室料、特別な食事)

高額にならないようにする制度は、のちほど詳しく説明します。

また、特別なサービスを提供する、手厚い職員の配置や質高いケアを実施できる施設などでは利用料が高く設定される場合もあります。

部屋タイプごとの月額費用

部屋タイプごとの月額費用は以下のとおりです。

- 従来型多床室の場合:8.7〜9.9万円

- ユニット型個室の場合:13.6〜15.1万円

従来の多床室と比較し、ユニット型個室の方が費用が高くなっています。

| 内訳 | 費用 |

| 施設サービス費の1〜3割相当額

(介護保険自己負担分) |

介護度により異なる |

| 居住費 | 従来型多床室の場合:11,310円。

ユニット型個室の場合:60,180円。 |

| 食費 | 従来型多床室の場合:43,350円。

ユニット型個室の場合:43,350円。 |

| 日常生活費

(理容代、お菓子、日常生活用品など) |

個人が利用する内容によって異なる |

| 特別なサービス費

(特別な居室料、特別な食事) |

個室や特別室など個人の嗜好によって発生する費用 |

参考元:厚生労働省

居住費に含まれる費用が、以下のように部屋のタイプ別で違います。

| 居住費 | ユニット型個室 | 室料+光熱費相当 |

| 居住費 | 従来型多床室 | 光熱費相当 |

参考元:厚生労働省

介護度や施設によっても費用が違います。

従来型多床室の場合

従来型多床室とは、1室に複数の方が共に生活する相部屋です。施設の形態、職員の配置人数によって料金は違います。

「看護6:1」とは、入所される方が6人または端数を増すごとに看護師1人以上の配置を意味します。また「介護4:1」とは、入居される方が4人または端数を増すごとに介護職1人以上の配置を意味します。

| 介護度 | 食費 | 居住費 | 介護サービス費

看護6:1 介護4:1 |

日常生活費 | 月額利用料合計 |

| 要介護1 | 4万3,350円 | 1万1,310円 | 2万2,350円 | 1万円 | 約87,010円 |

| 要介護2 | 4万3,350円 | 1万1,310円 | 2万5,440円 | 1万円 | 約90,100円 |

| 要介護3 | 4万3,350円 | 1万1,310円 | 3万2,130円 | 1万円 | 約94,120円 |

| 要介護4 | 4万3,350円 | 1万1,310円 | 3万4,980円 | 1万円 | 約96,760円 |

| 要介護5 | 4万3,350円 | 1万1,310円 | 3万7,530円 | 1万円 | 約99,040円 |

参考元:厚生労働省

自己負担1割、1単位10円で算出。1ヶ月30日で換算し、日常生活費を1万円と仮定しました。

要介護度が上がるに従い月額利用合計が高くなる傾向です。

ユニット型個室の場合

ユニット型個室とは、部屋は1人に1部屋で、リビングやトイレなどを複数の方で共有する居室を言います。

ユニット型は、療養機能型A、療養機能型B、ユニット型個室に分類され、今回は「ユニット個室」の介護サービス費で計算しています。

| 介護度 | 居住費 | 食費 | 介護サービス費 | 日常生活費 | 月額利用料の合計 |

| 要介護1 | 6万0,180円 | 4万3,350円 | 2万3,010円 | 1万円 | 約136,540円 |

| 要介護2 | 6万0,180円 | 4万3,350円 | 2万6,100円 | 1万円 | 約139,630円 |

| 要介護3 | 6万0,180円 | 4万3,350円 | 3万2,790円 | 1万円 | 約146,320円 |

| 要介護4 | 6万0,180円 | 4万3,350円 | 3万5,640円 | 1万円 | 約149,170円 |

| 要介護5 | 6万0,180円 | 4万3,350円 | 38,190円 | 1万円 | 約151,720円 |

参考元:厚生労働省

自己負担1割、1単位10円で算出。1ヶ月30日で換算し、日常生活費を1万円と仮定しました。

従来型多床室と比較すると、ユニット型個室の方が費用が高くなっています。

介護療養型医療施設の費用を安くする方法

介護療養型医療施設に入居している方が、利用できる制度は以下の3つです。

- 高額介護サービス費

- 特定入居介護サービス費

- 高額医療・高額介護合算療養制度

それぞれについて具体的にご紹介します。また、介護保険の適応にならない項目についても解説します。

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1ヶ月の介護保険サービスの利用者負担の上限額を超えた費用を所得に応じて支給される費用を言います。

| 所得区分 | 対象の方 | 利用者の自己負担限度額 |

| 第1段階 |

|

個人で15,000円 |

| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 個人で15,000円 |

| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない方 | 世帯で24,600円 |

| 第4段階 | 第1段階から第3段階に該当しない方 | 世帯で37,200円 |

| 現役並みの所得のある方 | 世帯で44,000円 |

※現役並みの所得のある方:同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、 その年収が単身世帯383万円以上、複数人世帯520万円以上の方(平成27年8月)

申請方法は、自治体から支給対象の方に送られた支給申請書を各自治体の窓口に申請なければなりません。また、申請時は以下の書類が必要です。

- 高額介護サービス費支給申請書

- 介護保険被保険者証

- 金融機関などの振込先

詳細については各自治体に確認しましょう。

特定入居者介護サービス費とは

特定入居者介護サービス費とは、居住費・食費について基準費用額と所得に応じた負担限度額との差額を支給する費用を言います。食費については、以下のように減額されます。

| 基準費用額(30日) | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |

| 41,400円 | 9,000円 | 11,700円 | 19,500円 |

居住費についても、以下のように減額されます。

| 基準費用額

(30日) |

第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |

| ユニット型個室 | 59,100円 | 24,600円 | 24,600円 | 39,300円 |

| ユニット型準個室 | 49,200円 | 14,700円 | 14,700円 | 39,300円 |

| 従来型個室 | 49,200円 | 14,700円 | 14,700円 | 39,300円 |

| 多床室 | 11,000円 | 0円 | 11,100円 | 11,100円 |

特定入居者介護サービス費の支給には、「負担限度額認定」を受ける必要があります。

負担限度額認定は、居住している自治体に「介護保険負担限度額認定申請書」を記入し窓口で申請をしなければなりません。申請時には、以下が必要です。

- 印鑑

- 同意書

- 介護保険被保険者証

- 預貯金や株などの通帳の写し

- 申請者本人の確認書類

- 被保険者のマイナンバー

自治体により必要な書類などが少しずつ異なるため、各自治体に問い合わせてください

高額医療・高額介護合算療養制度とは

高額医療・高額介護合算療養制度とは、同一世帯で支払った介護保険サービス費と医療費を合算した時、自己負担額を超えた額が支給される制度を言います。申請すると負担額の一部が払い戻されます。合算期間は、毎年8月1日から始まり翌年7月31日までです。

申請には、以下の書類が必要です。

- 高額医療・高額介護合算申請書

- 健康保険証

- 介護保険証

- 振込先

必要な書類を揃えたうえで居住している自治体の国民健康保険窓口で申請します。詳しくは、各自治体の窓口で確認してください。

介護保険の適応にならない費用

介護保険の適応にならない費用については以下のとおりです。

- 日常生活品の購入費用

- 行事費用

- テレビ代(個室)

- 冷房代(個室)などの光熱費

- 理容代

上記の5項目は介護保険適用外となり、全額自己負担です。

介護療養型医療施設のメリット・デメリット

介護療養型医療施設のメリット

介護療養型医療施設には以下の4つの良い点があります。

- 医療ケア、リハビリテーションの充実

- 一時金が不要で比較的安価

- 緊急時の対応が迅速

- 介護度が高くても入居可

それぞれについて具体的にご紹介します。

医療ケア・リハビリテーションの充実

介護療養型医療施設の目的にもあるように、医療ケア・リハビリテーションの機能訓練サービス内容が充実しています。

病院のため医師や看護師などの医療職が常勤でおり、日常的に医療行為が受けられます。

一時金が不要で比較的安価

介護療養型医療施設は、入居時の一時金などの初期費用が不要です。

また、月額費用は8〜15万円程度であり、ほかの介護施設に比べ安いと言えます。

緊急時の対応が迅速

施設に医師、看護師などの医療を提供できるスタッフが常勤しており、緊急時の医療処置の迅速な対応が可能です。そのため、状態が変化しても安心して過ごせます。

介護度が高い方も入居可能

医療ケアの充実により、介護度が高くても入居できます。高齢の方の住まいよりは、病院での生活なので医療行為が日常的に必要な方が対象です。

そのため、入居者の8割が要介護度4以上の方です。

介護療養型医療施設の3つのデメリット

介護療養型医療施設の以下の3つの悪い点について紹介します。

- 生活援助サービスを受けられない

- 退去や転所を求められることがある

- 相部屋が多くプライバシーが守られない

それぞれについて具体的にご紹介します。

生活援助サービスを受けられない

生活援助サービスとは、料理や掃除、洗濯など自立した生活を送るうえで必要な支援をさします。

介護療養型医療施設に入居される方は、要介護1以上の方であり、また、施設は病院としての機能があるため医療ケアやリハビリなどのサービスを提供します。そのため、介護療養型医療施設で提供されるサービス内容に、生活援助はありません。

退去や転所を求められることがある

介護療養医療施設は、急性期の病気を治療する医療ケアが主なサービス内容です。

そのため、急性期疾患が回復した場合、退所やほかの介護施設への転居を求められる場合もあり、注意が必要です。

相部屋が多くプライバシーが守られない

居室は、個室もありますが空きも少なく大半は4人など複数人の相部屋に入居します。そのため、共有空間が多く、プライバシー空間が少ないです。

介護療養型医療施設の入居手続きの流れとは

介護療養型医療施設の入居手続きについて以下をご紹介します。

- 相談窓口はMSWやケアマネジャー

- 入居手続きのポイント

入居を希望した時に相談をする窓口と、手続きのポイントについて解説します。

相談窓口はMSWやケアマネジャー

介護療養型医療施設の入居を希望した場合の相談窓口は以下の通りです。

- 病院のMSW(ソーシャルワーカー)

- 役所の介護保険課の担当者

- 地域包括支援センターの職員

- ケアマネージャー

さまざまな窓口が相談先になるため、自身の希望に沿った窓口を選択しましょう。

入居手続きのポイント

介護療養型医療施設への入居申し込み方法は、直接希望する施設に「入居申込書」を提出します。空きが少ないため、複数の施設に同時に申し込み、入居できる可能性を高めます。窓口の担当者と相談しながら手続きを進めていきましょう。

申し込み後は、施設スタッフ・医師・行政担当者からなる委員会で以下の内容で入居の判断がされます。

- 要介護度

- 介護の必要性

- 介護者の状況

- 待機期間

それぞれの内容を総合的に判断し、入居の可否が決定します。

介護療養型医療施設の費用のまとめ

介護療養型医療施設の入居にかかる費用や月額費用が減額できるお得な制度についてご紹介しました。

制度をうまく利用して費用を抑え、介護療養型医療施設への入居を検討してください。

さらに、介護療養型医療施設に入居する際のいい点、悪い点についてもご紹介しています。

入居を検討する際は、ご紹介した相談窓口に行ってみましょう。

現在ある介護療養型医療施設の定員9割以上が埋まっている状態で、入居は困難な状況であると言えます。また、2012年から介護療養型医療施設の新設はされておらず、2023年度末で完全廃止となる予定です。詳しくはこちらをご覧ください。

介護療養型医療施設の受け皿として2024年度からは「介護医療院」に新設されます。詳しくはこちらをご覧ください。